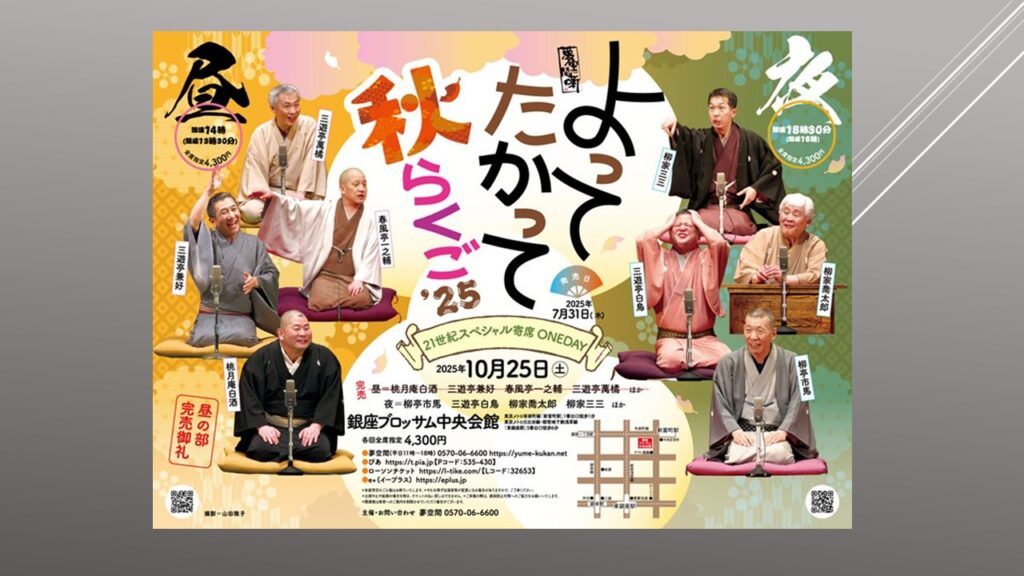

よってたかって秋らくご

「よってたかって秋らくご」に行きました。

昼の部 「洒落番頭」林家たたみ/「雑俳」三遊亭萬橘/「お見立て」桃月庵白酒/中入り/「紋三郎稲荷」三遊亭兼好/「うどんや」春風亭一之輔

夜の部 「のめる」柳亭市助/「橋場の雪」柳家三三/「お直し猫ちゃん」三遊亭白鳥/中入り/「諜報員メアリー」柳家喬太郎/「二番煎じ」柳亭市馬

萬橘師匠。名月やどこかの菓子の名前かな。初雪や二の字二の字の下駄の跡→三時三時のおやつかな。初雪やせめて雀の三里まで→攻めて守ってバントして。初雪や婆が奥でくしゃみする。初雪や鯨が空を飛んでいる。初雪や雪の中から隠居の手。萬橘オリジナルの句が新鮮だ。

白酒師匠。喜瀬川の我儘と杢兵衛の純朴、どちらもディフォルメが凄くて大いに笑わせてくれる。喜瀬川の狡さも落語だから許せるが、実際にあったら怒ると思う。「仕事なんだから」と言う喜助に同感。杢兵衛大尽は喜瀬川が死んだと聞いて物凄い声で泣き叫ぶところ、「狼と梟」のようで笑えるが、そういう面白さと別に女郎にいくら騙されても信じて食らいつくところに同情しちゃう。

兼好師匠。山崎平馬の悪戯心が愉しい。狐の毛皮をまるごと使った道服を着こんで取手から松戸まで駕籠に乗るが、そのときに尻尾が出ているので「紋三郎稲荷から来た」とからかう平馬を信じ込んでしまう駕籠屋。お遣い姫のお狐様として松戸宿の本陣主人も崇めるという…。

一之輔師匠。酔っ払いの人情味。自分の娘のように可愛がったミー坊の肩を叩いて「いい亭主見つけたな。体に気をつけて、幸せになるんだぞ」と言おうと思っていたが、ミー坊に先手を取られた。「おじさま、さて、この度はようこそおいでくださいました。子どもの頃からひとかたならぬお世話になり、ありがとうございました。私、この人と幸せになりますわ」。

子どもの頃は抱っこや肩車をしてやり、縁日に連れて行き、凧揚げをして遊んでやった。両親が甘やかしていると見ると、「好き嫌いなく食べないと大きくなれないぞ。良いお嫁さんになれないぞ」と叱った。そんなミー坊が嫁入りする。酔っ払いの言う通り、「めでてえな」だ。

これを聞いていたうどん屋は「さいでございますな」と相槌を打つばかりなのを指摘して、「お前はさいでございますなの国から来たさいでございますな大使か!」と言うのが可笑しい。それでいて、「俺は酔うと理屈っぽくなる。そういうときは、メ!と窘めてくれ」と自分を判っている。その上で、うどん屋に対し、「お前は今はうどん屋をやっているが、それで収まる男ではない。世を儚むことなく励め。自ずと道は拓ける」と説教くさい酔っ払いが僕は好きだ。

三三師匠。若旦那が見た艶っぽい夢が良い。日本橋から向島上半に行こうとしたら、雪が降ってきた。すると、傘を差し掛けてくれる女性がいる。「三年前に亡くなった亭主と瓜二つだ」と言って、ポッと顔を赤らめる。そんな後家と酒肴を囲んで差しつ差されつ…そして布団の中へ。その夢を聞いた女房のお花の悋気も可愛い。そして、船を漕いで橋場から向こう岸の後家宅まで若旦那を乗せてあげた小僧の定吉の割りの合わないところが、とても可笑しい。

白鳥師匠。猫の化け物のニャオミがヨシゾウ師匠と深い仲になるが、「お直し」の蹴転よろしく二人で猫カフェをはじめる。15分で千円。客のジョニーに甘い言葉を投げかけて延長を繰り返して稼ぐという…。僕の想像能力の限界を超えて、意味不明、意識朦朧に。この噺がNHKの「日本の話芸」で流れるというが、放送NGが多くてカットの嵐だろうから、果たして番組は成立するのだろうか。

喬太郎師匠。日本経済をガタガタにするためにアメリカ本土から派遣されたメアリーは、日本人の海老好きを利用して金魚売りをロブスター売りに改造した。「あなたたちは私たちの陰謀を知ってしまいましたね!」「トランプがそんなことを?」「いいえ、私たちはNPO法人です」。「この計画を他に知らせると、この早朝出勤のソープ嬢のパンツはありませんよ!」。ナンセンスなんだけど、理屈が通っている展開がこの新作落語の真骨頂だ。

市馬師匠。火の用心の声。黒川先生は謡、浪花屋さんは浪花節、それぞれ芸達者。そして、金久さんが勘当になって吉原の鳶頭のところで面倒を見てもらったときに鍛えた喉が素晴らしい。火の番小屋に戻ってからの猪鍋を囲んで「土瓶から出る煎じ薬」を飲みながらのワイワイガヤガヤも良い。♬芝で生まれて神田で育ち今じゃ火消の纏持ち~、上機嫌な感じがよく出ていた。