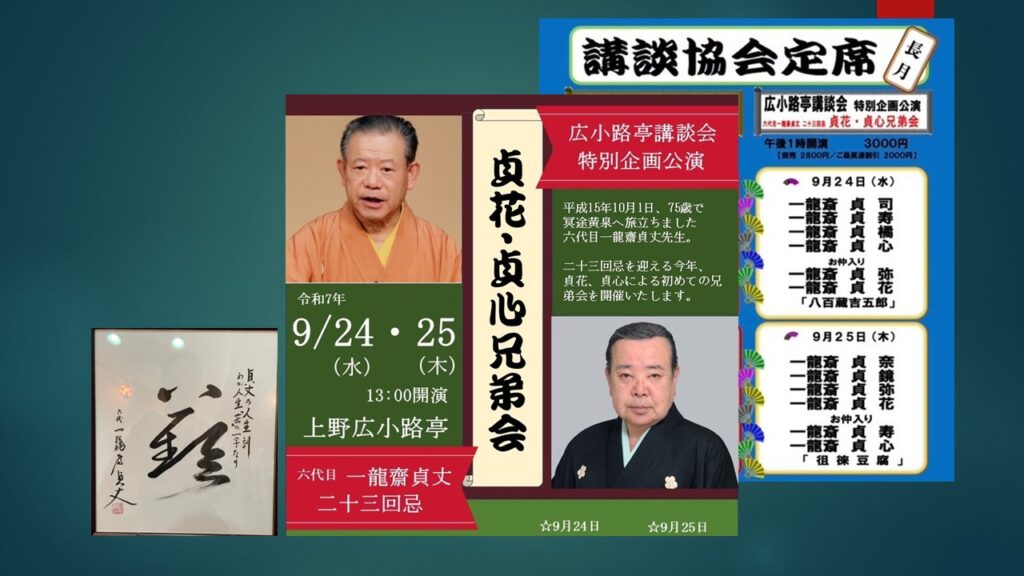

貞花・貞心兄弟会 一龍斎貞花「八百蔵吉五郎」「雪の夜噺」一龍斎貞心「亀甲縞由来」「徂徠豆腐」

上野広小路亭講談協会定席「貞花・貞心兄弟会」初日に行きました。六代目一龍斎貞丈先生の二十三回忌、孫弟子の貞寿先生が企画した。何と兄弟会を開くのは初めてのことだそうだ。

「三井の大黒」一龍斎貞司/「真柄のお秀」一龍斎貞寿/「笹野名槍伝 海賊退治」一龍斎貞橘/「亀甲縞由来」一龍斎貞心/中入り/「鼓ヶ滝」一龍斎貞弥/「八百蔵吉五郎」一龍斎貞花

貞心先生の「亀甲縞由来」。藤堂高敏が足軽から士分に取り立てた杉立治兵衛は武芸だけでなく、商才にも長けていたというのが良い。特産の綿が不作であったが、織物を織って「亀甲縞」というブランドで売ろうと思いつき、結果的には藩の財政を建て直す。

「一反15匁以上の価値がある」と踏んで12匁5分と控えめに交渉したのに、大坂の袴屋久右衛門は7匁5分と値をつける。元値が8匁5分。それが30万反あるのだから、大変な大損をしてしまう。そのときの袴屋の「買い手がつけば値は上がる。買い手がつかなければ値は下がる」という言葉を胸に刻んで、「良い品であっても買い手がつかなければ駄目なのか」と学習し、出直したところが杉立の素晴らしいところだ。

そして、芝居の興行に来ていた二代目市川團十郎の人気に目を付けて頼みこんだという行動力が功を奏する。人気役者はその時代のファッションリーダーでもあったのだ。芸妓たちに亀甲縞の揃いの浴衣を着て総見してもらい、團十郎も雲龍清左衛門の役で亀甲縞の着物で出演する。そして、「亀甲縞をよろしく」という旨の台詞で舞台から客席にむかってPRする。宣伝効果は抜群だ。このときの芝居台詞が実にビシッと決まっていて、貞心先生の凄さを見た。

見物客は亀甲縞を求めようと袴屋に押し寄せる。慌てる久右衛門。番頭が杉下の許を訪ね、一反12匁5分で五万反求めたいと願うが、杉立の答えは「一反18匁5分」。買い手がつけば値が上がる、の道理だ。さらに五万反を求めたときには「24匁5分」。さすが杉立も気が引けたのか、残りの20万反は「25匁5分」と控えめに値上げした。袴屋はグーの音も出ない。この杉立の功績が藩の危急を救い、杉立は家老にまで昇り詰めたという…。武士でありながら、商才にも長けていた杉立の出世譚を面白く聴いた。

貞花先生の「八百蔵吉五郎」。両国広小路の水茶屋、三好屋のお花十八歳と本町二丁目呉服問屋の若旦那吉之助の切ない恋物語。だが、吉之助は実は指名手配中の大泥棒、八百蔵吉五郎だったことが判明したときのお花とその父親の対応が好きだ。

「悪い夢を見たと諦めろ」と父はお花を諭したが、お花は「どんなことがあっても別れたくない」と頑固に言い張る。そこに縁の下に潜んでいた吉五郎が現れ、謝る。「俺はお花ちゃんのことを心底惚れていた。だが、いずれは知れる兇状持ち。きょう言おう、あす言おうと思っているうちに、つい言いそびれてしまった。大事な娘さんを台無しにしてしまってすまない」。

父親は言う。足手まといになるかもしれませんが、お花を連れて行ってください。このままだとお花は患って死ぬ。どうか、連れて逃げてやってください。気立ての良い娘です。可愛がってやってください。私は独りで食いつないで待っています。お願いです。どうかこれを機に盗人渡世から足を洗ってくれませんか。真っ直ぐな道を歩いていけば、恐いものはない。お願いだ。

これに吉五郎が応える。「お父っつぁんの意見をうわの空には聞けない。身に滲みて感じた。真人間になりましょう」。お花が「私は生まれなかったものと諦めてください」。父は「いやあ、倅が一人増えたと思えばいい」。吉五郎はお花の手を取って逃げる。家の周りは「吉五郎!御用だ!」の声。それを搔い潜るように吉五郎とお花が去って行く。それを遠く後ろから父が「達者で暮せよ」と声を掛ける。貞花先生は「これは白浪物ではなく、艶噺として読みます」と始めた意図に得心した。

上野広小路亭講談協会定席「貞花・貞心兄弟会」二日目に行きました。

「夫婦餅」一龍斎貞奈/「池田輝政」一龍斎貞鏡/「男の花道」一龍斎貞弥/「雪の夜噺」一龍斎貞花/中入り/「鎌倉星月夜」一龍斎貞寿/「徂徠豆腐」一龍斎貞心

貞花先生の「雪の夜噺」。麹町六丁目の大工の棟梁、金兵衛の弟子の勘助の優しい心根に感激した。雪降る中、お安十六歳と六之助十三歳の姉弟は旗本だった父喜兵衛が亡くなり、牛込矢来町の屋敷から新宿の藤八長屋に移り住んだが、母親が病床にあり、辻占売りをして生計を立てていると聞き、1円を恵む。だが、母が「私たちは侍の出、謂れのない恵みは受けてはいけない」と口癖に言っているとこれを拒む。それでも、勘助は投げつけるように1円を与えた。それが暮れの28日のことだった。

あれだけ遊び好きだった勘助はピタリと遊びをやめる。そして、年が明けると新宿に行くと親方金兵衛に告げると、事情を訊かれた。1円80銭が貯まったので、藤八長屋を訪ね、あの姉弟を助けたいのだと言う勘助にすっかり感心した金兵衛は3円20銭を足し、5円持って行けと言う。金兵衛もまた心優しい男なのだ。

だが、お安と六之助の母は大晦日に亡くなったと知らされる。勘助は援助するから貧乏長屋から出ることを勧めるが、「四十九日まで供養でこの長屋にいたい」と言う二人に従った。そして、晴れて長屋を出た姉弟の応援を勘助は棟梁になっても続けた。その甲斐あって、六之助は海軍に入り、造船技師として成功したという。素敵な人情譚だった。

貞心先生の「徂徠豆腐」。“おからの先生”荻生徂徠と豆腐屋の上総屋七兵衛の心の交流が良い。大概の武士は気位が高いのに、一文も持っていないことを素直に白状して謝る徂徠の了見を上総屋は気に入った。「わしが世に出たら必ず支払う」という徂徠の言葉は決してその場しのぎではなく、心から思っていることが伝わったのだと思う。

だから、おからの味付けの工夫を凝らし、丼一杯のおからを毎日運んであげた。上総屋も「出世払いで良い」という言葉に嘘はないのだと思う。決して恵んでやっているという気持ちがあるのではなく、いつかこの学者先生が世に出て「世の為、人の為」に働いてくれることを期待しているのだ。

上総屋はその後、悪性の風邪をひき、さらに火事のために家が丸焼けになってしまう。当座の生活費として10両、大工を通して渡し、救ってあげたのは「さるお方」、すなわち荻生徂徠だった。豆腐五日分20文を立て替えてもらった礼として20両、さらにおからを毎日運んでくれた礼として店一軒を建ててあげた。

それは単純に「情けは人の為ならず」ということでない。人が困っているときに、自分は何が出来るかを考え、最大限のことを見返りを考えずにしてあげること。その素晴らしさに尽きる。徂徠も「あのおからがあったからこそ、今日の荻生徂徠がある」と感謝している。人のぬくもりを感じる良い読み物だ。