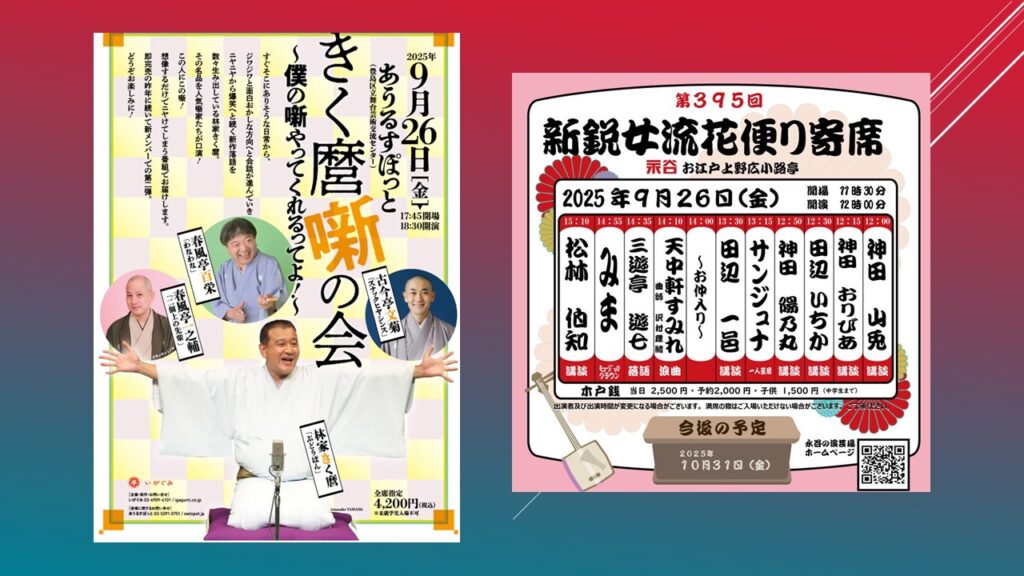

新鋭女流花便り寄席 田辺一邑「山葉寅楠オルガンを直す」、そして きく麿噺の会 林家きく麿「ぶどうぱん」

新鋭女流花便り寄席に行きました。

「三方ヶ原軍記」神田山兎/「真田の入城」神田おりびあ/「出世浄瑠璃」田辺いちか/「応挙の幽霊画」神田陽乃丸/一人芝居 サンジュナ/「山葉寅楠オルガンを直す」田辺一邑/中入り/「伊東の恋の物語」天中軒すみれ・沢村理緒/「大山詣り」三遊亭遊七/ミュージッククラウン みま/「鬼坊主 黒田水精」松林伯知

一邑先生の「山葉寅楠」。ヤマハ楽器のルーツに遡る大変興味深い読み物だった。明治20年にアメリカから浜松の元城尋常小学校に贈られたオルガン(当時は風琴と呼ばれた)の修理が発端だ。当時、教員の初任給が5円の時代に、このオルガンは45円の価格のものだったという。

オルガン担当の山田教諭が音が出ないことに気づき、和田校長に相談、学務委員(現在の教育委員会のようなもの)の樋口林蔵に話がいった。池町の飾り職人の河合喜三郎に打診すると、これは県立浜松病院のドイツ製医療機械を修理した山葉寅楠なら出来るかもしれないと言われる。

山葉は故障の原因はバネ2本の破損であることがすぐ判った。だが、わざとなかなか直さなかった。オルガンの内部の仕組みに興味を持ち、部品を分解して、図面に書き写す。これなら、2~3円程度の費用で自分が作れるのではないかと踏んだ。そのとき、三十五歳。自分でオルガンの製作をはじめることにした。

そのときに山葉が協力を求めたのが、飾り職人の河合だ。河合も興味を持ち、試作品を寝る間も惜しんで製作、3ヶ月で完成した。その第一号を小学校に持って行き、山田教諭が弾く。「音が変だ」。山葉はドレミの音階の知識が全くなかったのだ。

静岡師範学校まで山葉と河合で背負っていき、相談する。噂を聞きつけた関口校長が「紹介状を書いてあげるから、東京上野の音楽取調係に行きなさい」と言われた。音楽取調係は東京音楽学校に変わっていて、そこで教える伊沢修二がオルガンを弾いてみた。「調律がなっていない。音楽の知識もないのに商売で儲けようという考えはいけない」。

すると、山葉は訴える。「商売ではない。学校の科目に唱歌というのができたと聞いた。日本の音楽教育のために役に立ちたいと考えたのだ」。その志に深く感銘を受けた伊沢は山葉に特別に学校の授業を受けることを認める。そして、山葉は調律の勉強をして、音が聴き分けられるようになった。

山葉は浜松に戻り、河合とともに第2号のオルガンを作る。これを伊沢のところに持って行くと、「素晴らしい。これは外国製のオルガンにひけを取らない。メイドインジャパンのオルガンができた」と感動した。山葉は山葉風琴製造所を設立し、オルガン生産を開始。日本の音楽教育に大きく寄与したという…。見事な偉人伝であった。

「きく麿噺の会~僕の噺やってくれるってよ!~」に行きました。

「ディズニー行きたい」林家十八/「スナックヒヤシンス」古今亭文菊/「わなわな」春風亭百栄/中入り/「二個上の先輩」春風亭一之輔/「ぶどうぱん」林家きく麿

文菊師匠。鈴本演芸場のスナックヒヤシンス祭りでの口演から、さらに磨きがかかった印象。古典の基礎が出来ている人だから、台本をしっかりと忠実に演じることができる上に、文菊らしいテーストに塗り替えられて、完璧な高座だと思った。ケチリンコ!とか、キモイ、クサイの連呼とか、びびくりマンボ!とか、相手はヤマダですぞ!とか、きく麿師匠オリジナルのはずなのに、すっかり自分のものになっている。

「ヤマダの悪口はじまるよ!」と腰を振るところ、「何か癖になりそう。自分をしっかり持たなければ」と言いながら、ノリノリなのが愉しい。「恋のオーライ坂道発進」を歌い上げて(これが上手い!)、「やっぱり、あなた、古典を捨てたのね」という誰に言っているのかわからないアドリブが可笑しかった。

百栄師匠。せめ達磨在籍中に、きく麿師匠作の「不幸自慢」を自分なりに作り替えた過去があって、でもそのときに出来た「わなわな」を時間の経過とともに随分と手を入れたそう。マリは裕福な家庭に生まれ、可愛いし、男にもてるし、運も良いし、人生を順風満帆に過ごしているはずなのに、「自分は不幸だ」と悲しむ。どこが不幸なのかを親友のミサが聞き出すが、どれも到底承知できるものではないところが可笑しい。

悲劇のヒロイン、薄幸の美少女を演じたいマリの自分に酔ったフレーズを2回繰り返すところ。「私には割れて悲しむ壺もない」とか、「私の悲しみの引き出しは無尽蔵にあるの」とか、「私の心は枯れて、潤す水もない」とか。このあたりの演出が百栄師匠らしい。

そんなマリより私の方が不幸だとミサは対抗する。挙句には自分の不幸はマリちゃんと同じ高校に入ったことで、いつも男の子との仲介役をやらされ、損な役回りばかりで、絶交しようと何度思ったか、でもこうしてズルズルと付き合っている自分が一番不幸だと訴える。すると、マリが「ドロドロの不幸に浸かって、毛虫のように死んでいく、そんなミサちゃんが羨ましい」と爆弾発言をしてしまう…。あの独特の視点とテーストは唯一無二なので、さらに完成度の高い高座に仕上げる日を待ちたい。

一之輔師匠。前半は五十二歳になっても「二個上」であることを笠に着るミツル先輩と呼び出しをくらったタケシとアキラの二人の困惑ぶりが面白い。「俺が清原だったら、お前らは立浪だぞ!」って(笑)。後半の怪談話大会もどこまで一之輔独自ネタが入っているか判らないが、「怖そうで実は怖くない話」が可笑しかった。百物語、探偵ナイトスクープ、口裂け女、お菊人形、ハワイの霊、呪いの爺さん…。一回こっきりだと勿体ないので、自分の独演会でも演ってほしいなあ。

きく麿師匠。良い人情噺だ。中学3年生なのに、学校給食のぶどうパンを1クラス分33個、全部の干しブドウを食べてしまったタケシは確かに問題児だろう。だが、同級生のユミのお母さんはそれを「忍耐力、集中力、やり抜く力。これはあなたの才能よ」と褒める。そして、母子家庭だったタケシを家に呼び、夕ご飯を振舞ってあげる。ユミとは「バカ!」「ブス!」と言い合う仲だったが…。

10数年後。腎臓病を患ったユミは移植手術をしないと命が危ないことになる。だが、手術代は500万円かかるという。同級生たちが寄付を集めて、200万円までは達したが、あとが伸びない。ユミは母親にその200万円の一部を使って一緒に東北へ温泉旅行に出かけ、楽しい思い出を作れば、死んでも悔いはないと言う。

そこにタケシが現れた。母親は新しい男を作って逃げ、独りになった自分は施設に引き取られた。でも、自分で小さな会社を立ち上げ頑張っているという。そして、それはユミのお母さんのお陰だと感謝する。ぶどうパン事件のときに「あなたの能力はすごい」と褒めてくれ、優しくしてくれた。それで道を外さずに、自分の能力を伸ばそうと諦めることをしなかった。今日の自分は「おばさんのお蔭」だと言って、300万円を「使ってください」と渡した。ユミの命は救われ、タケシとユミは結婚したという…。「スナックヒヤシンス」とは対極にあるきく麿師匠の新作の幅の広さに感心した。