談春塾 立川談春「明烏」、そして立川笑二ひとり会「景清」

「談春塾~立川談春独演会」に行きました。「禁酒番屋」「猫久」「明烏」の三席。

「明烏」。息子が十八になるのに本ばかり読んでいて、たまに出掛けたと思ったら、初午で鉦や太鼓を子ども衆と一緒に叩いていたとか、お煮しめが美味しかったから菓子皿に8杯お代わりしたとか、そんなことを聞かされたら父親は心配になるのもよくわかる。人とのお付き合いを覚えてほしいと思うのは、商人の息子だったら尚更だろう。

「大変に流行るお稲荷様」に行こうと源兵衛と太助に誘われた時次郎は、親父に「お籠りをして来い」と言われ、素直に従う。見返り柳や大門、「お巫女の家」に行っても、ここがお稲荷様だと固く信じているのだから、寧ろその初心(うぶ)が可愛いかもしれない。でも、一旦ここが吉原だと気づいてからの頑固は手に負えない。「私は帰ります」と阿久悠みたいなことを言って…というフレーズが可笑しかった。津軽海峡冬景色か(笑)。

何とか「大門で止められる」作戦で引き留めたものの、座敷はめそめそと泣いている時次郎のせいでしらけ切る。なんでこんなところに来ちゃったのだろう。私の体は汚れてしまった。「お座敷を変えましょう」とおばさんの力で浦里花魁のところに連れて行くときも、「女郎を買ったら、体を壊します。おっかさーん」。場の空気を読めない純粋さは性質が悪い。

翌朝、源兵衛と太助が「若旦那がおさまった」と聞いて、「吉原って、できないことはないんだね」と感心するのも可笑しい。相方は売れっ子の浦里、「そういう初心な方の相手をしたい」と自ら名乗り出たというから、何が幸いするか判らない。どうでした?と問われた時次郎、「大変に結構なお籠りでした」。さぞかし源兵衛と太助は羨ましいだろう。「お起きなんし」と浦里が言うが、「花魁は布団の中で手を握って離さない。ウフッ」。なんでそういう了見に最初からなれなかったんだ!という源兵衛に対し、「朝から大声は野暮ですよ」。どの口が言うんだ!だろう。初心な若旦那・時次郎の童貞喪失物語、愉しかった。

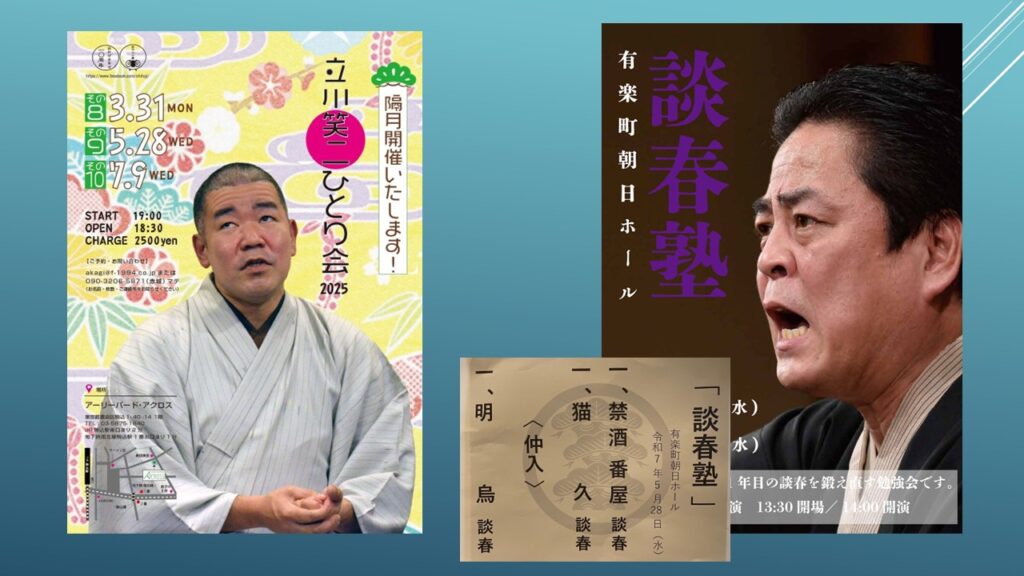

「立川笑二ひとり会」に行きました。「帰りたいおじさん」「宿屋の仇討」「景清」の三席。

「景清」。定次郎は仲町の上野先生に診てもらったが、手遅れだと言われた。六さんに赤坂の日朝様を勧められ、三七二十一日お参りしたが、目が明くことはなかった。もう諦めて、按摩にでもなろうと思うと石田の旦那にこぼすと、旦那は「悔しいだろう。お前さんは木彫り師として腕の良い職人だった。後世の人がこの彫り物は定次郎が彫ったと言われるような腕があった。悔しくないわけがない」と言って、もう一度願掛けをして目が明いてほしいと励ます。

このときの定次郎の心情の吐露が素晴らしかった。あっしは目が見えなくなって、嬉しいと思った。子どもの頃から木彫りの真似事をして、親父を喜ばし、褒めてくれる人も出て、そのうち「買いたい」と言ってくる人も出てきた。親父は死に際に、「お前は良い職人になる。精進しろよ」と言い残して亡くなった。その後もどんどん仕事が舞い込んで、引き受けて来た。ところがあるとき、「なんだ、あの定次郎。近頃、うぬぼれている。手を抜きやがった」という声を聞いてしまった。自分は拙いものは拵えたことがない。万が一拙かったら、それは売らない。それなのに…。それからというもの、仕事場に入るのが億劫になった。思うように拵えられない。注文を待たせてしまい、評判が悪くなった。そのとき、石田の旦那が自分の彫りたいものを彫ればいいと言ってくれた。自分の彫りたいものは何だろう。わからなくなった。木彫りをするのが嫌になった。だから、目が見えなくなって嬉しかった。もう人にとやかく言われることはないから。

だけど、2、3カ月もすると彫りたいと思うようになった。見えなくても何とかなると思っていた。ところが、手が動かない。どうにもならないのか。木彫りはできないのか。初めて恐ろしくなった。このとき、彫りたいものを彫れば良かったと思った。そして、また木彫りがしたいと思った。

この話を聞いた石田の旦那は「信心してみな」と言って、景清伝説のある上野観音様にお参りすることを勧めた。まず、百日。それが駄目ならまた百日。それでも駄目ならまた百日…とお参りしなさいと諭した。定次郎は素直に受け入れ、その日から日参した。

百日目を迎えたが、目は明かない。定次郎は「賽銭泥棒!」と悪態をつく。それを横で見ていた石田の旦那が「百日が駄目なら、また百日と言ったろう」と叱る。「さあ、帰ろう」と言われ、定次郎は「帰れない」と返す。今着ている黒紋付はおふくろが親父のものを仕立て直してくれたもの。「きょう、目が明くんだね」と言って、赤飯を炊いて、楽しみに待っているという。

「積み重ねるしかないんだ」と言う石田の旦那に、定次郎は「賽銭だって、自分の金じゃない。おふくろが咳き込みながら夜なべして拵えた金」と言って、「死なせてくれ」と叫ぶ。すると、石田の旦那はこれから先の賽銭、それにお前たち二人の暮らしも目が明くまで面倒を見るという。「なんで、そこまで?」と問う定次郎に、「これから先の定次郎が見たいんだ。私のために信心してくれないか」と言う。そして、「目が明いたら、私のために観音像を彫っておくれ。明日からやり直しだ。さあ、観音様に詫びを入れて」。

なんて素晴らしい旦那だろう。果たして、定次郎の目は明き、石田の旦那のために観音像を彫った…。定次郎、母親、そして石田の旦那の思いが通じたのだ。一度は自棄をおこした定次郎が木彫り職人として名人となった。素敵な高座だ。