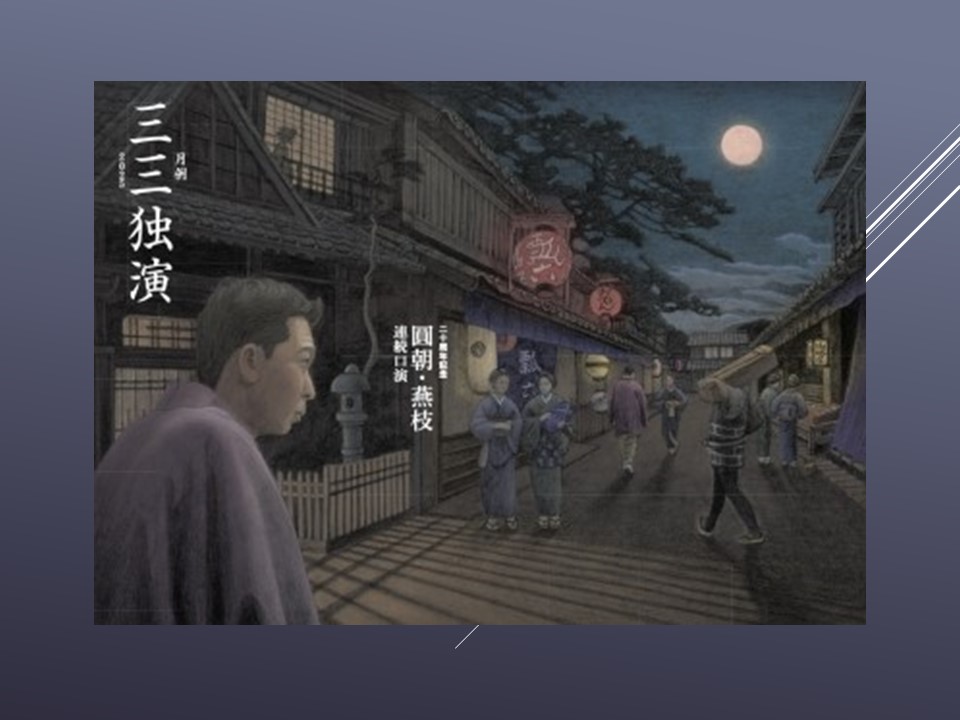

月例三三独演 柳家三三「名人長二」(五)

月例三三独演に行きました。「名人長二」(五)と「青菜」の二席。開口一番は古今亭菊正さんで「古手買い」だった。

「名人長二」の第五話。長二が南町奉行に亀甲屋幸兵衛夫婦を殺害したと自首、筒井和泉守のお取調べということになった。お白洲には清兵衛親方の後継者である恒太郎、家主の源八、そして亀甲屋手代の萬助が呼び出される。和泉守が如何なる理由で殺害したのか、仔細を述べよと言っても、長二は「殺したいから殺した」の一点張りで埒が明かない。

殺害現場に50両が落ちていたことから、萬助は金に目が眩んだのではないかと言うが、恒太郎は「実直で親孝行。困っている者に金を恵む人物」、源八は「六年長屋に住んでいるが、店賃が滞ったことはない。品行方正。人を殺める人間ではない」と証言し、「金目当てとは考えにくい」と主張する。

萬助によれば、亀甲屋の帳面には200両の手間賃を長二に支払った記録があり、また奥様は女房を世話しようとしていたと言う。心得違いをして、「奥様を口説いた」ことが原因ではないかという推測をする。だが、長二がそのような人物ではないことは恒太郎や源八の証言からも明らかである。

なぜ、大恩ある得意先の主人夫婦を殺害したのか。ますます疑問に思った和泉守は長二に問い質すが、「殺したくなったから殺した。逃げも隠れもしない。裁いてくれ」を押し通す。

和泉守は思い付いたように言う。「さては狂気を致したな。正気を失ったに違いない」。恒太郎も、源八も、そして萬助までもが「気がふれたのではないか」と同意する。その上で、恒太郎は「長二の親方である清兵衛は六十七になるが、江戸で一番の指物の腕を持つ長二がこのようなことになり、心を痛めている」と言って、お慈悲の沙汰をと願い出る。

和泉守も旧知の坂倉屋助七から「長二は腕が良い職人というだけでなく、人物としても素晴らしい」と聞かされていて、何とか助けてやりたいと考えていた。殺人は死罪ではあるが、何とかしたいと考えている。

そこに、長二が「申し上げます!私は正気を失ってなどいません。人を殺したから、重き仕置きを受けるつもりで奉行様に差し越し願いをしたのです」。和泉守は再度問う。「では、何故に殺したのか。遺恨があったのか。赤の他人を殺す理由が知りたいのだ」。

ここで、長二が思わぬことを言う。「赤の他人ではありません。己の親を手に掛けたのです…手前の親でございます。両親を手に掛けたのです。これで生き延びては、お天道様に申し訳が立たない。どうぞ、お裁きを」。

これを聞いて、和泉守は「それこそ、気がふれたのか」と思い、詳しく話せと命じる。長二は「申し上げます」と言って、自分は湯河原で捨て子をされた身の上で、29年前に亀甲屋女将のおりうが産んだ息子、別の夫婦に拾われて育ての親として養育してくれた、その後亀甲屋夫婦と再会した…と事情を話す。

50両は「女房を迎えるための支度金」として渡されたが、これを長二が拒み、財産目的で亀甲屋を狙っていると思われ、仕方なく実の親を殺したのだと説明した。手代の萬助に訊くと、幸兵衛は五十三、おりうは四十八、夫婦になったのは6年前だが、二人はおりうが根岸のある家の後家をしていた頃から親しかったという。

これを聞いた和泉守は「改めて後日の調べとする」と言って、取り調べは一旦終わった。和泉守は帰宅し、思案した。人を殺めるのは死罪であるが…何か深い事情があるに違いない。坂倉屋助七の娘おしま、和泉守に屋敷奉公していて今は島路となっている腰元を呼び、長二のことを訊く。「実直な方で、貧乏人に施しをする優しい人」と伝えたが、素性となると不明である。なぜ、そのようなことを和泉守が訊くのかと奥方が問うので、「惚れていれば、仲立ちしようと思ったのだ」と誤魔化したが、島路は「この場限りの話にしてください。私は身を引きます」と断った。実は島路はこのとき、自分が長二に惚れていたことに気づいたのだった。

和泉守は部下の吉田駒次郎に命じて、亀甲屋の素性を密かに探らせることにする。吉田の配下の金太郎と繁蔵を使って調べることになるのだが…。第五話はここで終わった。殺された亀甲屋夫婦は如何なる人物だったのか。来月最終話が気になるところだ。