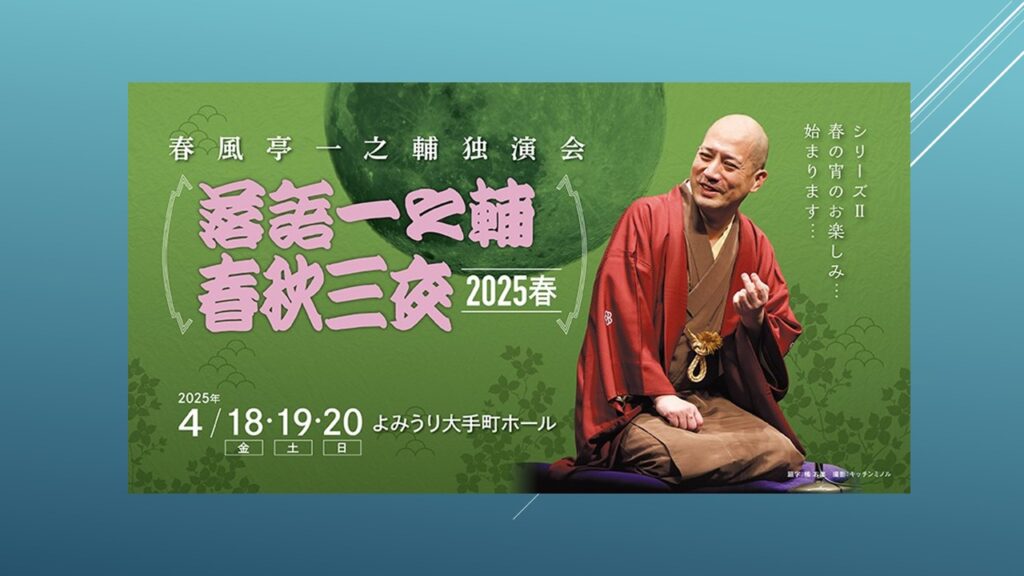

落語一之輔春秋三夜 第二夜 春風亭一之輔「佃祭」

「落語一之輔春秋三夜 2025春」第二夜に行きました。「人形買い」「夢の酒」(ネタおろし)「佃祭」の三席。開口一番は春風亭㐂いちさんで「湯屋番」だった。

出囃子は一席目が♬世界の国からこんにちは。一之輔師匠の三人の姉の一番下が大阪万博の前年に生れたので、名前が博子だそう。「それくらいしか、万博に思い入れはありません」(笑)。二席目が♬アンパンマンマーチ。今月から朝ドラ「あんぱん」放送スタート、「『おむすび』は脱落しました。NHKと橋本環奈の歴史から削除します。ブギウギと虎に翼は名作だった」。そして、「あんぱん」のストーリーについて思い入れたっぷりに熱く語る、語る…。

「人形買い」。留吉と八五郎に同行して人形を運ぶ小僧の定吉のお喋りが身上の噺だろう。値切って四円で買ったと思っていた人形がにかめ、または豆食いとも呼ばれる一昨年の売れ残りだったことをばらすのは勿論、若旦那と女中のおもよが出来ていて、藪入りのときに「故郷の恋人の甚助に会いに行くのだろう」と若旦那が邪推し、髪を撫でつけると言って耳たぶを触っていたとか。茶碗蒸しを食べたことがあるかとその中の具を当てさせる“定吉クイズ”を出したり、八百屋のシロと乾物屋のブチが交尾しているところを木で囲って見世物にしたことを自慢したり…。どうでもよいことをパーパー喋る定吉が面白い。

「夢の酒」、ネタおろし。向島で夕立に遭い、雨宿りしたらご新造に誘われて、飲めない酒を五合も飲んで、頭が痛くなったので布団をのべて貰ったら、そのご新造が緋縮緬の長襦袢姿で布団に入って来た…。そんな夢を見た大黒屋の若旦那が女房のお花に「怒らないから話してください」と言われ話すと、お花は「怒っていません!」と途中まで我慢していたが、最後には「バカー!悔しーい!」。そういうことがあればいいなと思っているから、そういう夢を見るんだ!と悋気を起こすお花が可愛い。

この騒ぎを聞いた大旦那に対し、お花が「向島のご新造のところに行って、お小言を言ってください…できます!お父様ならできます!今すぐに寝てください!」と言うと、大旦那が「それなら、お前が行ったらどうだ」と返すのが可笑しい。お花の「言葉だけではすまないと思うから…」に、「そうだな。罪人は出したくないな」。面白い。

「佃祭」。次郎兵衛さんが三年前に吾妻橋のところで身投げしようとしていた娘を五両渡して助けた。その娘が佃島の船頭金五郎と夫婦になっていて、終い船に乗ろうとしていた次郎兵衛を引き留めた。その終い船がひっくり返ってしまい、大勢の死者を出した。次郎兵衛はその金五郎女房に命を救ってもらったわけで、まさに情けは人の為ならずだ。

金五郎夫婦はずっと神棚の大神宮様の脇に蒲鉾板に「吾妻橋の旦那」と書いて祀って、毎日拝んでいたという。助けてもらったときに、なぜお名前も所番地も訊かなかったのか?と金五郎に叱られ、どうか命の恩人に巡り会えますようにと祈った。だから、こういう形で巡り会えたのかもしれない。信心というのは大切だ。めぐり廻りて己が身のため。

一方、次郎兵衛さんは終い船に乗って死んでしまったと女房おたまをはじめ町内の連中は思い込んだ。忌中の札を貼り、弔いの支度をした。竹さんの悔やみが面白い。女房を3年前に次郎兵衛さんの世話でもらった。この女房が実にいい女で、針も持てて、読み書きもできる。これも次郎兵衛さんのお陰。ある日、町内連中の付き合いで吉原に行って、朝帰りになってしまった。「今、帰った」「どこに行っていたの」「吉原」「どの店の何という相方さんだったの」「名前なんか覚えちゃいないよ」「それは失礼にあたるよ…でも、昨夜は初めてたった一人で寝た…寂しかった、辛かった…もうこういう思いは二度とさせないでおくれ」と膝頭を強くつねられましてね…これも次郎兵衛さんのお陰です。悔やみがのろけになっているのが可笑しい。

与太郎は皆が「次郎兵衛さんが死んだ」と言うのを信じようとしない。生きていたらどうする?と竹さんに訊くと、「目で煎餅を噛む」「じゃあ、唐辛子のお煎餅を噛むと約束しておくれ」。そのことを女房のおたまに悔やみで与太郎が言う。「あんないい人が死んじゃうとは思えない…帰って来るかもしれないよ…そのときは唐辛子のお煎餅じゃなくて、ザラメのお煎餅を目で噛んでもらおう」。与太郎らしくて良いね。

女房おたまの焼き餅妬きは強調しない演出だった。ただ、死骸を引き取るときの目印に「左の二の腕におたま命と彫ってあります」。そして、「私の内腿には次郎兵衛命と彫ってある」。お互いに惚れ合った間柄であることを示すのが素敵だ。

ほどなくして、死んだと思っていた次郎兵衛が帰って来た。皆、驚いたが、事情を知らされ、「良かった、良かった」と喜んだ。そして、与太郎が「おかみさん、支度はできていますか?…竹さんが目で煎餅を噛むやつ…」(笑)。皆、「めでたい、めでたい」と飲み直した。

そして、この「佃祭」の本来のサゲをしっかりと演ってくれたのが嬉しかった。すなわち、「情けは人の為ならず」を知った与太郎が5両を拵え、毎日江戸中の橋を廻って、身投げを探した。五日目に永代橋で欄干に手をかけ、片手で拝んでいる女性を見つけた。与太郎はすっとんで行き、「世を儚んではいけません」。ところが、女性は歯が痛いので戸隠様に願を掛け、梨の実を川に放ろうとしているところだったという…。一之輔師匠はきちんとマクラでこの風習を仕込んでいた。近頃はこの型で「佃祭」を演る噺家さんをあまり見かけないが、個人的には後世に残していってほしいと思うのだった。