落語一之輔春秋三夜 第三夜 春風亭一之輔「紺屋高尾」

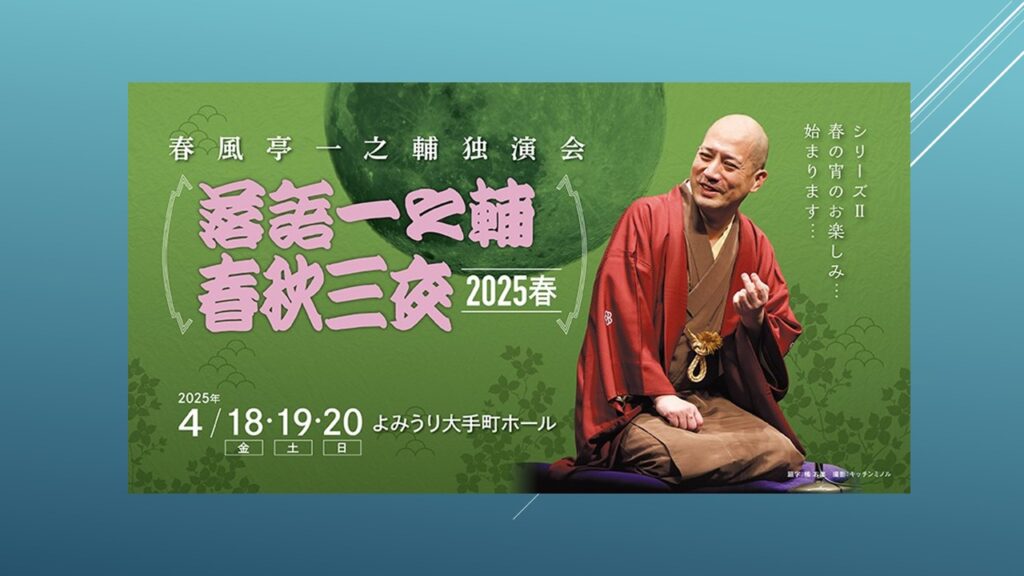

「落語一之輔春秋三夜 2025春」第三夜に行きました。「普段の袴」「岸柳島」(ネタおろし)「紺屋高尾」の三席。開口一番は春風亭与いちさんで「黄金の大黒」だった。

去年、京都の独演会の会場でトイレに入ったら、「個室が1つしかなくて、しかも和式だった」衝撃を高座で喋ったら、終演後に京都市長が飛んで来て「改修します」と詫びた。そして、今年も同じ会場で独演会が先日あって、トイレの個室は洋式になっていた。そればかりでなく、「師匠が意見してくれたから」と感謝状を贈りたいと言われ、その贈与式で襷を渡されて掛けたら、「トイレ大使」と書かれていたとか。前方を勤めてくれた三遊亭ごはんつぶさんが「トイレ大便」に見える!と笑ったそう(笑)。

「紺屋高尾」。久蔵二十七歳の純朴、一途がとても良い。もうすぐ年季が明けるが、暖簾分けできるか判らないので、両親に先立たれた久蔵は竹ノ塚の伯父さんのところに厄介になろうかと考えていた。そのことを知った兄弟子が「前祝いに吉原に行って夜桜見物しよう」と誘ってくれて出掛けたら、花魁道中に遭遇し、前から三番目の花魁と目が合って笑いかけてくれた。吸い込まれるような魅力のある綺麗な花魁で、久蔵は元気が出た。「あんな人とお喋りがしてみたい」と言ったら、兄弟子が「あの花魁は高尾太夫といって、全盛の花魁。大名道具だ。染物職人なんか相手にしない」と笑われたという…。

以来、高尾花魁の錦絵を見てばかりいて、「でも会えないのか」と何も喉を通らなくなってしまった。寝込んだ久蔵を診察した御玉ヶ池の竹之内蘭石先生は久蔵が打ち明ける前から「恋煩い」とピタリと当て、「所詮買い物、売り物。買えばいい」と久蔵に言う。一年で三両の稼ぎがあると聞き、「では三年、一生懸命働きなさい。それで九両。そこに私が一両足してあげる。十両あれば、私が間に入って、高尾太夫に会わせてあげる」と約束する。久蔵は俄然元気が出てきて、寝る間も惜しんで働くようになる。蘭石先生は藪医者どころか、名医だ。

親方夫婦も応援した。三年経って九両たまったとき、親方はあと三年頑張って、二十両にして暖簾分けしなさいと言うが、久蔵がそれを拒み、「高尾を買う」と主張すると感心する。「ずっと思っていたのか。お前は偉い。惚れた女のために一心不乱に働いた。そういう了見は大好きだ。会いに行け」。親方の着物、帯、羽織を与え、送り出す。兄弟弟子は騎馬を組んで久蔵を乗せ、おかみさんが作った「男久蔵ここにあり」と染め抜かれた幟を持たせる。「出陣だ!久蔵君の初めての女郎買い、万歳!」。一之輔流のユーモアのあるアレンジも良い。

果たして、久蔵は高尾に会えた。吸い付け煙草を渡し、久蔵に訊く。「今度はいつ来てくんなます」。ここで久蔵は嘘をつき通すことを諦めた。また三年経ったら来ます。お金がないと来られないので。すいません。私は流山のお大尽なんかじゃないんです。紺屋の染物職人なんです。

「騙したんざますか」と言う高尾に久蔵は説明する。三年前、吉原の花魁道中を見たときに目と目が合って、綺麗な人がいるんだなあと吸い込まれてしまった。惚れちまったんです。以来、寝込んでしまい、死ぬのかなと思ったら、十両貯めれば会えると蘭石先生に言われた。それで、あなたに会うために三年働き続けた。この着物も親方の着物です。見てください、この手。真っ青でしょう。紺屋の職人の手です。もう、あなたに嘘なんかつけない。あなたは三年後にはどちらかに身請けされて所帯を持っているでしょう。もし良かったら、紺屋町の吉兵衛という店に染物があったら来てください。

高尾は訊く。「その話は本当ざますか」。久蔵が頷くと続ける。わちきは来年三月十五日に年季が明けるざます。わちきをおまはんの女房はんにしてくんなますか。久蔵は大きな声で答える。「くんなます!」。翌日、久蔵は亭主の待遇で送り出され、後日の証拠にと香箱の蓋を渡された。

久蔵は「三月十五日」を心の励みに働いた。そして、迎えた三月十五日。四つ手駕籠に乗って高尾が紺屋吉兵衛の店にやって来た。出迎える久蔵。高尾は「綺麗な目をしている…あの夜桜の晩も何だかその目に会ったような気がします」。久蔵の純朴、そして一途が実を結んだ。素敵な純愛物語だ。