浪曲定席木馬亭 神田織音「狩野芳崖 仁王捉鬼図」、そして一花繚乱 春風亭一花「ハワイの雪」

木馬亭の日本浪曲協会四月定席四日目に行きました。

「一休の婿入り」東家一陽・馬越ノリ子/「人情芝居囃子」東家千春・伊丹秀勇/「亀甲組」国本はる乃・沢村道世/「東男に京女」天中軒月子・玉川鈴/中入り/「勧進帳」真山隼人・沢村さくら/「狩野芳崖 仁王捉鬼図」神田織音/「主任をつとめてきました物語」玉川太福・玉川鈴/「決戦 巌流島」天中軒雲月・沢村さくら

木馬亭は浪曲定席だが、一席だけ講談が入る。きょうはその講談が一番の収穫だった。織音先生の「狩野芳崖 仁王捉鬼図」は演芸作家の土居陽児先生の書き下ろしだそうだが、恥ずかしながら近代日本画の父のひとりと称される狩野芳崖という画家の存在すら知らなかったので、とても興味深かった。

芳崖は木挽町狩野家の狩野雅信(勝川院)に師事し、長府藩お抱えの絵師をしていたが、「伝統に縛られない新しい絵を描きたい」という欲望を強く持っていて、師匠の覚えは必ずしも良くなかったという。明治10年、五十歳のときに下関から妻よしとともに上京。よしが荒物屋を営み、機織りをして生活を支え、芳崖が絵に専念できる環境を整えた。内国絵画共進会に出展するも、8点の作品すべてが落選。失意にあった。

だが、芳崖の才能を見抜いていた人がいた。アーネスト・フェノロサ。一級の美術評論家であり、美術商のフェノロサは、個性溢れる、伝統に縛られない絵を目指す芳崖の作風を「奇天烈」と表現して高く評価したのだ。そして、画材を惜しみなく提供して、「今までにない絵」を描いてくれと注文した。これまでの日本画には絵の具を混ぜるという発想はなかったが、「混ぜる」ことによって無限の色彩を生み出すことを教えられる。

「人の心の内が見えるような絵」を求められ、悩む芳崖に妻のよしは言う。「ご自分の絵を描いたらいかがですか。あなたは性格に裏表がない。融通が利かない。そういうご自分を映し出したら…」。そして、芳崖は仁王を描くことを思い付く。怒っている赤い仁王に、恐れている青い小鬼。それは従来の常識を「打ち負かそう」とする自分とそれに対して不安を持つ弱い自分が同居していることに気が付く。

もっと奇天烈に!もっと色鮮やかに!そのためには己に打ち勝つことが求められた。2年をかけて11回の塗り直しをおこない、仁王が浮き立ち、生きてきた。この「仁王捉鬼図」を内国絵画共進会に出展すると、大絶賛され、一等賞を獲得。病床の妻よしは「絵画展に行って、あなたの絵が褒められているところを見たい。これは夫が描きましたと誇りたい」と言った。

芳崖の代表作とされる「悲母観音」が完成して、よしは亡くなった。また、「仁王捉鬼図」はフェノロサが生涯手放さなかったという…。近代日本画の父、狩野芳崖とその情熱を支えた、妻と西洋人美術商の素敵な読み物だった。

はる乃さんの「亀甲組」。遠山五郎蔵親分の亀甲組が関西鉄道の工事を一手に引き受けていたが、二引組から横槍が入ったこと、大野藤兵衛が資金供給を止めたことが重なって、亀甲組は苦境に陥った。五郎蔵の一の子分の小野田良助の女房のお里は巴屋という遊郭に身を売った。

お里を指名した客が津島郷右衛門という男で、二引組の半纏を着ていたことから、お里は指名を断る。巴屋の主人の伝右衛門は言う事を聞かないお里を縛って、松の木に吊るし、拷問にかける。だが、お里は意地を張って「殺せるものなら殺してみよ」と抗う。夫の良助への義理立てである。

そこへ七歳の子を連れた男が巴屋を訪ねる。「お里を身請けに来た」と言う男、それは小野田良助だった…。身代金200両を払い、身請け証文を巻いた上で、女房の仇を討とうとするが、やがてそれは五郎蔵率いる亀甲組と郷右衛門以下二引組の喧嘩へと発展する…。土木の世界も侠客が仕切っていた時代の空気が伝わってきた。

雲月先生の「決戦 巌流島」。いつも聴く度に惹かれるのは、宮本武蔵に対して十六歳の伊織が「なぜ決闘しなければならないのか」と問うところだ。小次郎に何か恨みがあるのか、はたまた小次郎が武蔵に恨みを持っているのか。ただ同じ細川家にお抱えになった剣術を志す者として、「いずれかが死に、いずれかが傷つく」という理屈は僕たち現代人にもわからない。

剣客は雌雄を決するものだという武蔵の答えに対し、伊織は「武士道というのは何やら悲しいものですね」と言う台詞に同感である。武蔵は言う。「勝ちたくもないが、負けたくもない。何のために戦うのか。それは私に与えられた避けがたい運命なのだ」。

伊織が泣く。「馬鹿め。泣く奴があるか」と武蔵は言うが、武蔵も心の中で泣いていたに違いない。

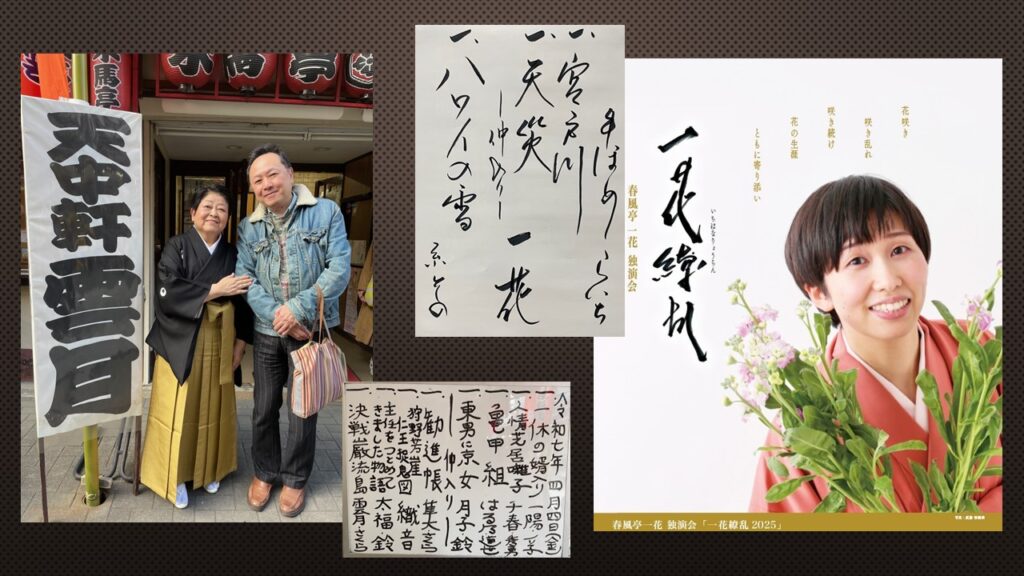

「一花繚乱~春風亭一花勉強会」に行きました。「宮戸川」「天災」(ネタおろし)「ハワイの雪」の三席。開口一番は春風亭らいちさんで「牛ほめ」だった。

「ハワイの雪」はお囃子が太田その師匠だったので、急遽決めたそうだ。柳家喬太郎師匠のこの新作落語を一花さんで去年6月に聴いているが、今回は20分ちょっとという尺で若干端折った高座であったが、やはり最後の千恵子さんと留吉さんの再会場面に雪の合方が入ると胸に迫るものがある。

幼い頃に「私、トメちゃんのお嫁さんになる」と言っていた千恵子が、突然「世界を見て見たい」と言ってハワイに行ってしまい、太平洋戦争が始まった。だけれども、留吉も「今更なんだ」と言いつつ、「本当はめちゃめちゃ会いたい」と孫のメグミに吐露するところ、とても良い。

空を見上げ、「この空は世界中のどこにでも繋がっている。上越高田から千恵子さんのことを思ってあげればいい」と留吉は強がりを言ったが、本心としては「もう間もなくお迎えがくる」という千恵子さんにハワイに行って再会を果たしたいという気持ちは痛いほど伝わってくる。

酒屋の清吉も「わしもチエちゃんのことが好きだった」と言いながらも、好き合っていた千恵子と留吉のことを認め、腕相撲大会で負けてあげるという優しさが美しいではないか。「行って来い。わしの分まで千恵子さんに会ってきてやれ」。男の友情である。

留吉とメグミはハワイの千恵子さん宅を訪ねる。庭の芝生で車椅子に座り、日向ぼっこしている千恵子に、「チエちゃん!」と呼びかける留吉。何だか留吉さんの声が聞こえるような気がするわ。そろそろお迎えが来たのかしら。上越高田の人がこんなところまで来るわけがない…。

「チエちゃん!」ともう一度留吉が呼ぶ声で、目の前に初恋の人がいることに千恵子は気づく。「あら、トメちゃん。夢じゃないかしら」「来たよ!そろそろ逝くんだってな。いい人生だったらしいな」「こっちで所帯を持って、いい人に恵まれ、子や孫にも恵まれました。いい人生でした」「わしもいい婆さんに恵まれたよ。ここにいるのは孫のメグミだ」。

「わしはチエちゃんのことを忘れたことはなかった」「ごめんなさい。私、あの頃、若かったから…」。今でも二人の間に愛情があることが嬉しい。留吉が子供の頃に「一緒に雪かきをしよう」と約束したことを果たそうと、上越から葛籠に雪を入れて持ってきたが、全部溶けてなくなってしまった…。「馬鹿ねえ」「粗忽は治らんなあ」。

寒い。「雪だ…ハワイで雪だ」「山の方ではスキーも出来るんですよ。でも、この辺りで降ったのは初めて…」「手を出してごらん。積もる、積もる。私の手の上の雪を引っ掻いてごらん…一緒に雪かきできたな」「夢が叶いましたね」。

「今度生まれてくるときも、同じ町で、同じ三つ年下で生まれてこい…今度は捨ててくれるなよ」「留吉さん…ありがとう」「チエちゃん!…逝ったか…私ももうすぐ逝くよ…」。

初恋は甘酸っぱいだけでなく、ほろ苦い。誰しもが心の内にそっとしまっている初恋がある。それは死ぬまで大切にしておきたい。天に召されるときに成就するかもしれないから。そして、生まれ変わって叶う恋かもしれないから。