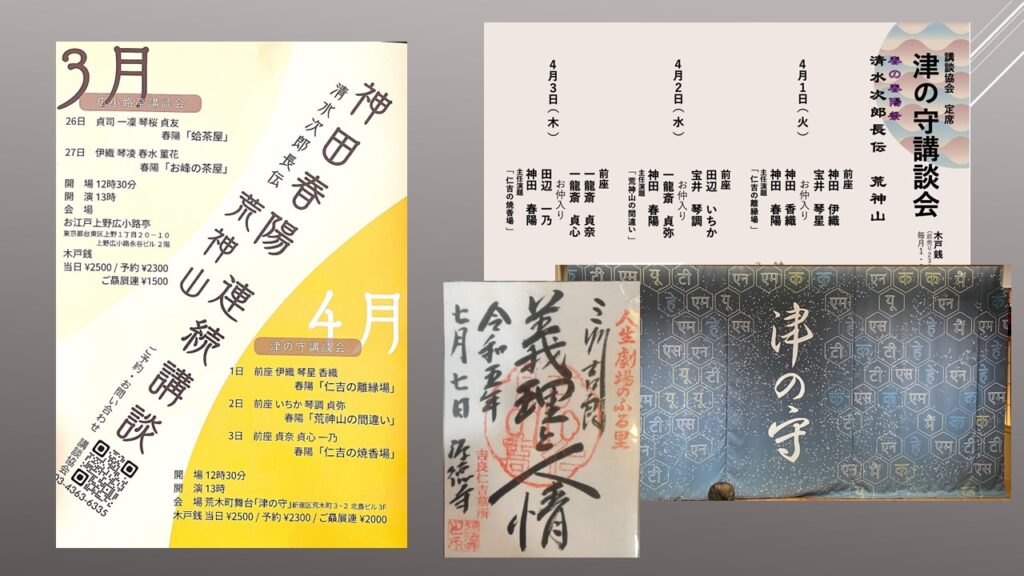

津の守講談会 神田春陽「清水次郎長伝」仁吉の離縁場~荒神山の間違い~仁吉の焼香場

津の守講談会初日に行きました。先月の上野広小路亭の講談協会定席二日間に続いて、神田春陽先生がきょうから三日間主任を勤め、「清水次郎長伝」の荒神山の部分を連続で読む。

「三方ヶ原軍記」神田山兎/「島田虎之助」神田ようかん/「青葉の笛」神田おりびあ/「笹野名槍伝 海賊退治」神田伊織/「梅若丸」宝井琴星/中入り/「お菓子放浪記 二人の恩人との出会い」神田香織/「清水次郎長伝 仁吉の離縁場」神田春陽

「仁吉の離縁場」。神戸の長吉の縄張りだった荒神山の賭場が、加納屋利三郎と上州無宿熊五郎の一件をきっかけに、安濃徳次郎が自分の手に渡ったという回状を廻してしまった。神戸の長吉は何とかしようと、三年前に兄弟盃を交わした吉良の仁吉に仲裁を頼もうと訪ねる。だが、寸前で仁吉は安濃徳の妹のお菊と三ヶ月前に祝言を挙げたことを思い出した…。「せめて向こうの味方にならないように頼もうか」と考え、長吉は仁吉宅へ。

仁吉宅の二階は清水次郎長の身内17人がいた。というのも、滑栗の初五郎に殴り込みをかけた黒駒勝蔵、畑中の鉄五郎、鯛屋の鶴吉らに逆襲するために、次郎長は身内17人に「黒駒の行方を尋ねて来い」と命じた。だが、次郎長は「相手が答えなくても決して喧嘩はするな」と釘を刺していたのだが、次郎長の身内衆は喧嘩は勿論、最終的には火まで放ってしまった。次郎長の命に背いてしまったため、吉良の仁吉に仲裁をお願いに来ていたのだ。

事情を知った仁吉はまさに次郎長の許を訪ねようと旅の支度をしていたところに、神戸の長吉のやって来たというわけだ。長吉は仁吉に遠慮したが、「盃を交わした兄弟分、命の貸し借りも厭わない」と仁吉は家に上がって話をしろと長吉を促す。長吉はこれまでの事情を包み隠さずに仁吉に話す。同じ話を三度させて、筋に狂いのないことを確かめた。「疑うような真似をしてすまない」と仁吉。

そして、お菊を呼んで横に座らせ、墨と硯、半紙を持って来させ、三下り半を認めお菊に渡した。「俺とお前は惚れて惚れられて一緒になった仲だ。だが、俺たちの世界の義理という言葉の重さも判るはずだ。薄い縁だったと思って、伊勢の兄貴のところへ帰ってくれ」。

長吉が「それはお菊さんにすまない」と言うと、仁吉は後に退かない。「喧しい!人の弱みにつけこんで火事場泥棒するような奴を俺は許せない。これを見逃がしたら、男が廃る」。お菊は素直に荷物をまとめて、仁吉の家を出て、船に乗り込む。仁吉は「さあ、安濃徳へ掛け合いだ!」。

そこに、旅姿の次郎長が訪ねて来た。仁吉は長吉の一件を次郎長に話す。「仁吉、いくつになった?二十七か。一端の貸元として、貫禄がついたな。その度量に免じて、今回のしくじりは勘弁してやる。だが、小言は言わなきゃな。二階に連中、降りて来い!」。そして、黒駒勝蔵の行方を尋ねるだけのはずが、喧嘩となり、さらに火まで放ったことを叱る。そして、子分たちに仁吉と長吉の荒神山の掛け合いへの帯同を言いつけ、「向こうの連中は片っ端から叩き斬れ」と命じた。この17人に加え、10人の子分も加え、仁吉と長吉の後ろ盾として荒神山へ向かう…。翌日の「荒神山の間違い」へ繋げた。

津の守講談会二日目に行きました。

「三方ヶ原軍記」一龍斎貞昌/「天正三勇士 出会い」神田ようかん/「五條橋」宝井優星/「名医と名優」田辺いちか/「杉山和一物語 苦心の管鍼」宝井琴調/中入り/「伊達政宗 堪忍袋」一龍斎貞弥/「清水次郎長伝 荒神山の間違い」神田春陽

「荒神山の間違い」。この喧嘩を止めようと、稲荷の文蔵親分らが動いたが、安濃徳次郎はこれを受け付けず、いよいよ仁吉、長吉、それに次郎長身内27人の総勢29人が喧嘩支度を調え、荒神山を登る。途中、長楽寺清兵衛の身内を装った唐子の歌と名乗る男が、「向こうは400人。勝ち目がないから、よしなさい」と報せに来たと言うが、小政が「お前、安濃徳に金を貰って頼まれたな」と見破り、案の定、その男は「5両で頼まれた」と白状する。

また、商人風の二人の男が「四月八日のお釈迦様の誕生日に、博奕打ちの喧嘩なんて困ったものだ」と言いながら山を下ってきた。大政は「本来、神戸の長吉の縄張りだったものを、安濃徳が横車を押してきた。この話がまとまらないと長吉が渡世人として世渡りできなくなる。堅気の方に迷惑をかけるつもりはない」と説明して詫びる。商人風の二人は承知してくれた。

山頂。安濃徳と角井門之助が待ち構えていた。安濃徳が仁吉に対し、「お前がお菊と離縁し、長吉の味方につくとは思わなかった。命は助けてやるから、とっとと山を降りろ」と言うが、仁吉も負けていない。押し問答となる。すると、小政が「俺は掛け合いの小政だ!この火事場泥棒!」と叫んで、数人を叩き斬る。すると、他の次郎長子分衆も次々と斬り込む。仁吉は門之助と斬り合うが、安濃徳が雇った猟師の玉五郎の銃に右足を撃たれ、門之助にトドメを刺されてしまう。

今度は大政が門之助を槍で突き、小政が「仁吉の仇!」と斬り殺す。「角井門之助は小政が討ち取った!」と叫ぶと、安濃徳の身内は蜘蛛の子を散らしたように退散した。「仁吉!喧嘩は勝った。後のことは俺らが引き受けた」と大政以下子分衆が最期の仁吉に伝える。

大野の鶴吉が機転を利かせ、農家から戸板と畳を借りてきた。「畳の上の大往生だ」と言って、畳を載せた戸板に仁吉を載せて山を降り、吉良へと戻る…。翌日の「仁吉の焼香場」へ繋げた。

津の守講談会三日目に行きました。

「龍馬とおりょう」宝井琴人/「三家三勇士 序開き」神田ようかん/「村越茂助 誉れの使者」宝井小琴/「秋色桜」一龍斎貞奈/「東玉と伯圓」一龍斎貞心/中入り/「野球大統領」田辺一乃/「清水次郎長伝 仁吉の焼香場」神田春陽

「仁吉の焼香場」。荒神山の喧嘩を終えた連中が船で吉良に到着。清水次郎長、寺津間之助、西尾治助の三人の親分衆が待ち受けた。「頭数は欠けていないだろうな」と訊く次郎長に、大政が「仁吉一人がやられた」と告げる。「惜しいことをした」と言って、次郎長は仁吉の親分である間之助に「弔いはあっしに仕切らせてくれ」と頼む。生前、人望のあった仁吉ゆえ、会葬には大勢の堅気の人々が集まった。

大瀬半五郎が荒神山の一部始終を物語る。和尚の経文に続き、焼香へ。実妹のおひさ、槍で敵の角井門之助を突いた大政、門之助の首を討った小政の順に焼香が進む。小政は仏に向かい、「なぜなんだ。俺たちが次郎長親分をしくじったときに、殴り殺されても詫びを入れてやると言ってくれた。年は俺の方が上だが、俺は未だに三下奴。それに比べてお前さんは一端の親分。貫禄が違った。もっと一緒に酒を飲み、馬鹿話をしたかった。何だって、死にやがったんだ」。胸に迫る。

続いて神戸の長吉の焼香の番になる。そのとき、長吉の姿を上から下までくまなく見た次郎長は「待て!」と言って、長吉の持っている長脇差を見せろと言った。受け取ると、鞘から抜いて畳の上に突き刺す。続いて、仁吉の長脇差をその脇に刺した。仁吉のそれは血まみれで刃もぼろぼろ。それに対し、長吉のそれは刃こぼれひとつしていない。「この仏はお前のために女房のお菊と離縁し、荒神山で命を懸けて戦った。だから、こんなに刃がぼろぼろなんだ…それに引き換え、お前のは刃こぼれひとつしていない…お前はどこで何をしていた?」

次郎長の目は誤魔化せない。仁吉が大勢と戦っている間、長吉は逃げて隠れていたのだった。親分の寺津間之助が「仁吉の仇!叩き斬ってやる!」と刀を抜いた瞬間、御油の玉屋の玉吉が「ちょっと待っておくんねえ」と飛び出す。仁吉、長吉、玉吉の三人は「三吉」と呼ばれ、義兄弟に盃を交わした仲だ。「長吉の始末はあっしに任せてくれ。こいつは昔から意気地のない野郎だった。俺だって、叩き斬りたい。だが、こいつにはおふくろさんがいる。おふくろのために見逃してやってくれ」。

次郎長が認めると、玉吉は長吉の襟首を掴んでズルズルと廊下を引きずって、庭に放り投げてしまった。以来、長吉は侠客の世界に戻ることはなかったという。そして、荒神山の賭場をめぐる諍いも、安濃徳次郎が各所にくまなく詫びを入れて回り、収まったという。

先月26日の「蛤茶屋の間違い」からスタートした「清水次郎長伝」の荒神山の部分の全5話はこれをもって読み終わりとなった。侠客モノの醍醐味を存分に味わうことができた。神田春陽先生に感謝したい。