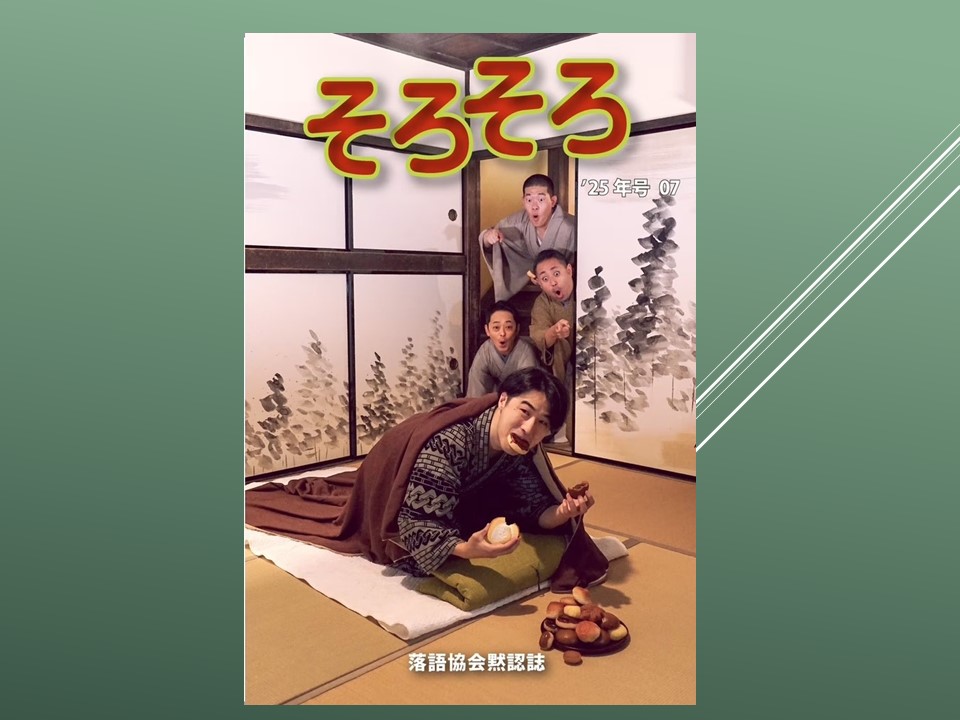

落語協会黙認誌「そろそろ」07号

落語協会黙認誌「そろそろ」07号を読みました。

巻頭グラビア「柳家はん治 愛される理由」に、はん治師匠のお人柄がよく出ている。一番面白かったのは、二ツ目のときに歌舞伎町のバーでボッタクリに合ったというエピソード。奥の狭い事務所に連れていかれ、次から次へと強面が入れ替わり立ち替わりやって来る。はん治師匠はヤバイと思い、落語の田舎モンを演じたそうだ。

権助口調で「信州の鬼無里村から百貨店の物産展でおやきを売りにめぇりやした」と大ボラを吹くが…。「最後に室田日出男みたいなのが来てさ、怖くて立ち上がったら、出っ張りに頭ぶつけっちゃってネ、そしたら向こうもホンモノの田舎モノだと思ってくれてさ、『ココはお前みてぇな者が来る街じゃねぇ、二度と足を運ぶなョ』とタバコをワンカートンくれてさぁ~」。愛くるしいはん治師匠の顔が思い浮かぶなあ。

そろそろ新真打インタビューの「柳家緑太師匠とイタズラ」の項目が面白かった。前座時代、楽屋で毎日何かしらのイタズラを仕掛けたらしい。中でも三遊亭ふう丈さんはターゲットになることが多かったそうだ。

池袋演芸場で従業員の方から「女性のお客様からふう丈さんへ差し入れです」と紙袋を渡された。中には小さなクレープと「いつも応援してます。頑張って下さい。じゅんより」と書いたメッセージカードが入っている。カードには電話番号が。

前座の苦しい修業中にメッセージをもらったふう丈さんは大喜び。急いでカードの電話番号に掛けると「もしもし?どうした?」と緑太師匠に電話がつながった。「めちゃくちゃ期待したじゃないですか!」とふう丈さんは悲痛な叫びを上げたという。だから前座を一緒にした同期というのは、いつも仲が良いのだねえ。

「新真打三人の師匠 柳家花緑に聞いてみた」は五明樓玉の輔師匠が描いた笑顔の花緑師匠が印象的だ。弟子は十人。六、七、八番目(緑太、花飛、吉緑)が今回真打に昇進。今まで二人同時(緑也、花いち)は経験があるが、三人いっぺんは初めて。

誰が見ても「大変ですねぇ」と声を掛けたくなる状況に置かれた私は、なるべく肩の力を抜いて行きます。そうしないと保たない。ですから、いつもより二割増しヘラヘラしているでしょう。そんな私を見て「師匠は不真面目だなあ」と思わないで頂きたい。それは最後まで乗り切るための知恵を使っているんだなぁと感心するところです(本当かな)。喜びいっぱいの花緑師匠だ。

花緑師匠が真打に昇進したのは31年前。師匠の小さんも元気な頃で、小三治師匠、志ん朝師匠、三代目円歌師匠に馬風師匠。この顔ぶれが3月21日上野鈴本演芸場の大初日の口上のメンバー。しかも司会が馬風師匠。「こんな凄い経験をしている私が日本一!いや世界一のお坊ちゃんだと自負しております」とコメントしているのが、いかにも花緑師匠らしくて良いなあ。

「令和七年皐月新二ツ目企画」。林家さく平改め、咲太朗さんの「初高座の思い出」が目を引く。横浜にぎわい座のたい平師匠の独演会で、「転失気」を演じたという。それが小学4年生の夏だった…。咲太朗さんはたい平師匠の息子さん。普通、「初高座」を訊かれたら、前座修業中のことを指すと思うのだが、こう答えてしまうのが、御曹司っぽいねえ。

緑の着物を仕立てて貰って、学校の保護者や友人、秩父からは観光バスを貸し切って親戚らがたくさん押しかけてくれました。師匠がその日のマクラで初めての満員御礼だと話していました(笑)。高座は今の僕よりウケていたかも。頑張ってほしい。

「あの頃の香盤表」も興味深い。落語協会に現存する最古の香盤表は昭和48年(1973年)初席。上野鈴本演芸場、池袋演芸場、神楽坂寄席、笑の会の四つの香盤が記載されている。神楽坂寄席は毘沙門天善国寺での興行、笑の会の詳細は不明だが王子で開催されていた会のようだとのこと。

鈴本の主任は第1部が圓歌、第2部が馬生、第3部が小さん。神楽坂が文治、笑の会が圓蔵になっている。人気の中堅の志ん朝、談志、小三治は鈴本と池袋の掛け持ちであることも判る。また、筆頭前座に鈴本第3部は朝太郎とあるのは、現在の一朝師匠。池袋夜は小多けとあるが、現在の小里ん師匠の名前があるのが感慨深い。

色物に鶴八とあるのは、声帯模写の片岡鶴八で、片岡鶴太郎の師匠だ。また、足で樽回す芸を得意とした曲芸の東富士夫、歌謡漫才で人気だったさえずり姉妹などの名前が並ぶが、僕は名前こそ存知あげるが、その芸を生で観たことは当然ない。僕が9歳のときの香盤だもの。この10年後だと随分とお馴染みの名前が並ぶのだろう。このコーナー、次号でも是非継続してほしい。