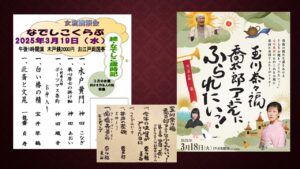

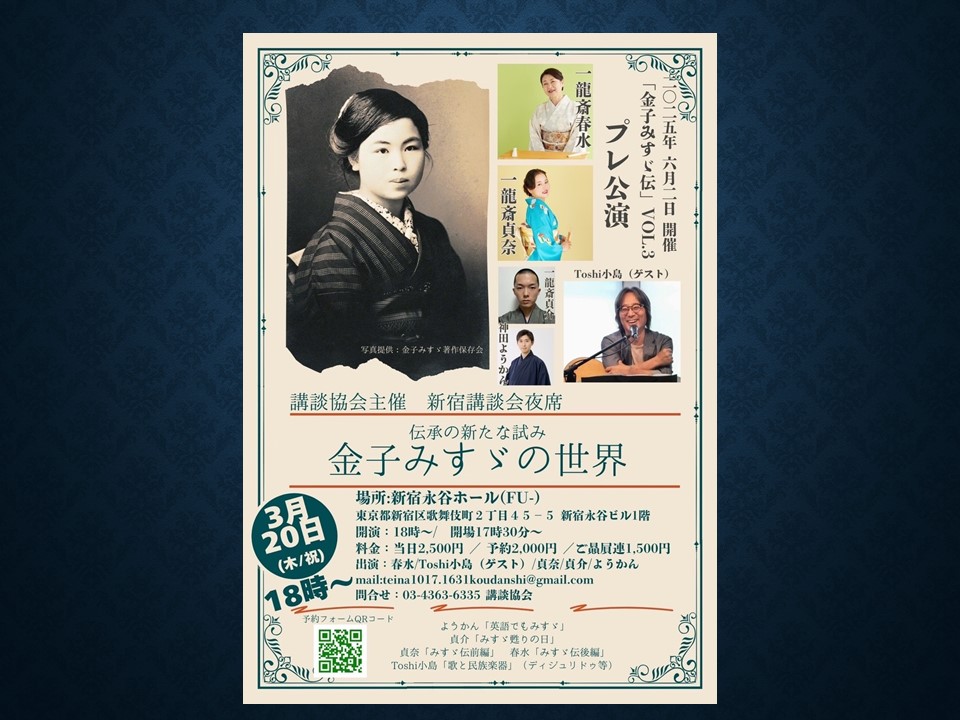

金子みすゞの世界 一龍斎春水「金子みすゞ伝」

伝承の新たな試み「金子みすゞの世界」に行きました。

「英語でもみすゞ」神田ようかん/「みすゞ甦りの日」一龍斎貞介/中入り/「金子みすゞ伝」(前)一龍斎貞奈/「金子みすゞ伝」(後)一龍斎春水/中入り/歌と民族楽器 Toshi小島

童謡詩人金子みすゞの作品は今では沢山の人々に愛されている。東日本大震災のときに頻繫に流れていた「こだまでしょうか」はとても印象的だ。だが、1980年代になるまでは、ほとんど知られていなかった。みすゞ作品に魅了された矢崎節夫氏が16年におよぶ調査の末に、劇団若草の創設者である実弟の山上雅輔氏から3冊の遺稿手帳(およそ500作品)を受け取り、84年に「金子みすゞ全集」が出版され、その魅力は日本のみならず世界にも知られることとなった。僕のような60年代生まれの世代は経験していないが、小学校の国語の教科書にも掲載されているそうだ。

春水先生が2007年に創作した「金子みすゞ伝」を貞奈さん、春水先生のリレーで口演した。金子みすゞは1903年(明治36年)に山口県大津郡仙崎村に生まれた。本名、金子テル。大津高等女学校を卒業する際に、担任教師から奈良高等師範学校に推薦するから進学してはどうか、と勧められたが実家の金子文英堂の家業を手伝い、西條八十の「赤い鳥」を愛読していたが、好きな詩は仙崎で書くと断った。

父親はテルが三歳のときに亡くなった。また、母親も十六歳のときに再婚した。兄が父親代わり、祖母が母親代わりで育った。だが、兄がテルの同級生と結婚、居づらくなって、下関にある上山文英堂のある母親ミチの再婚先へ移り住んだ。上山家にはミチの妹、つまりはテルの叔母さんが嫁いでいたが、亡くなったためにミチが松蔵の後妻に入っていたのだった。テルは家業を手伝いながら、詩を創作した。そして、二十歳のときに「童謡」に「おさかな」という作品が採用され、他の三誌にもそれぞれ違う作品が採用された。このときから、テルは金子みすゞというペンネームを使っている。選者はどの作品も憧れの西條八十先生だった。

関東大震災があり、東京から実家の下山家に戻っていた跡取りの正佑はみすゞの創作を応援した。家長である松蔵は正佑とみすゞが仲睦まじい様子を危惧した。というのも、松蔵と先妻との間に子ができず、ミチの三番目の子を養子に迎えていたのだ。つまり、みすゞと正佑は従兄弟の間柄でありながら、実の姉弟だったのだ。だが、そのことを二人は知らなかった。松蔵が正佑のことを実の息子として育てたいという思いがあったため、知らせなかったのだ。

松蔵はみすゞに結婚を勧めた。下山文英堂の番頭の啓喜を婿に持てというのだ。事情を知らない正佑はみすゞに言う。「絶対、結婚しちゃだめだ。君の才能を諦めることになる」。正佑は東京に再び出ることにする。「作曲家になるんだ。野口雨情先生の詩を中山晋平先生が作曲したように、僕は金子みすゞの詩に曲をつける。テルちゃんは輝きながら生きるんだ」。

だが、みすゞは松蔵に押し切られ、啓喜と結婚する。だが、上山文英堂の経営方針をめぐって、松蔵と啓喜は対立。啓喜とみすゞの夫婦は引越したが、夫の啓喜は自棄をおこして酒と女に溺れる生活をする。そんなとき、みすゞは身籠った。生まれてきた娘をふさえと名付けた。啓喜は「俺は小学校にも行かず、丁稚奉公した。そんな俺を馬鹿にしやがって」と酔っ払って、みすゞに当たる。さらに詩を書くこと、詩作仲間との文通をも禁じてしまった。

西條八十先生が下関に来ると知ったみすゞは手紙を書き、啓喜の制止を無視して幼い娘のふさえを連れて下関に行った。西條はみすゞに気が付き、声を掛ける。みすゞは「山を二つ越えて、歩いてここまで来ました…娘ふさえに先生を見せたくて」。西條は言う。「直接会いたかった。話したいことがあった。連絡船に乗らなきゃいけないので、僅かな時間しかないが。あなたの詩は素晴らしい。他の人にはない煌めきがある。そして、深い情が流れている。このまま真っ直ぐに続けてください。続けることが力になる。あなたの詩を待っているファンのため、ふうちゃんのため、そして私、西條八十のために書いてください」。たった5分間の出会いだった。

みすゞにとって慰めは娘ふさえだった。ふさえが発する言葉をノートに書き綴った。その手帳を「南京玉」と名付けた。やがて、夫の啓喜の淋病をうつされ、みすゞは病を抱える。母親のミチがみすゞとふさえを上山文英堂で引き取る。だが、当時は男親に親権がある時代、啓喜は「離婚はするが、ふさえはやらぬ」と言い張る。

夫がふさえを迎えに来る前日、みすゞは写真館に行き、写真を撮った。帰りに土産に桜餅を買って、ふさえに食べさせ、写真の受け取り証を母ミチに預けた。そして、ふさえを寝かしつける。「お母さんはお留守しても、心はふうちゃんのどこかにいるからね。私のお父さんは三歳のときに亡くなったけれど、いつも心の中にいたのよ」。

みすゞは二階に上がり、夫啓喜への手紙を書く。あなたはふさえの心の糧にはなれない。お金では済まないことが世の中には沢山ある。それを私の母は私に与えてくれた。私の命は長くない。命のすべてを賭けてお願いします。私の母にふさえを託してください。そして、みすゞは自らの手で二十六年の生涯を閉じた。

ミチによって育てられたふさよは初めてこの遺書を見たとき、「母に捨てられた。芸術のために母は死んだ」と思った。50代になったとき、沢山の遺稿が出てきたが、それでも誤解は解けなかった。だが、「南京玉」を読んだときに、母の声が聞こえてきたという。「母は私のことを愛していたのだ」と、70代になって気づいたそうだ。そして、この母みすゞの詩を世に伝えようと思ったという。

感受性豊かな創作を続けた金子みすゞだが、その生涯は苦難が多かったのだということを知った。26歳で急逝したみすゞだが、その作品は令和の御世においても煌めている。その素晴らしさを伝える、春水先生の講談に深い感銘を受けた。