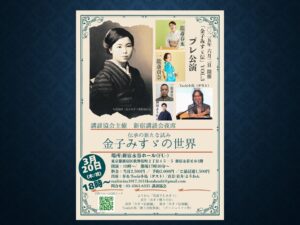

喬太郎アニさんにふられたいっ!玉川奈々福「瘋癲売茶翁」、そして なでしこくらぶ 神田あおい「果心居士の掛け軸」

「玉川奈々福 喬太郎アニさんにふられたいっ!」に行きました。喬太郎アニさんから出された御題を元に奈々福さんは新作ネタおろし、喬太郎アニさんは御題に沿った一席を披露するコラボの会。今回の御題は「茶」だった。

「今年の味噌ができた日に」玉川奈々福・広沢美舟/「井戸の茶碗」柳家喬太郎/中入り/「瘋癲売茶翁」玉川奈々福・広沢美舟

「瘋癲売茶翁」は(ふうてんばいさおう)と読む。売茶翁という名の実在した人物を題材にした浪曲だ。千茶道中興の祖と言われる。京都東福寺通天橋、川の畔で莚を敷き、茶道具を広げ、「茶を飲んでいきなはれ。仙人の境地になれる」と声を掛けて、客を呼び込む。澄んだ煎茶を一杯飲むと俗世に染まった自分の目が覚めるという。金額は客が決め、竹筒に入れてもらう。

元は佐賀鍋島藩のお抱えの医者の息子だったが、龍津寺の僧侶になった。だが、檀家に媚びを売ってお布施を得ることに嫌気が差し、出奔。俗世にまみれて堕落するより、莚の上で飯の種を得ようとこの茶売りを始めた。世間は賤しい商売というが、水や火と語り合い、悟りの道を知る方がよっぽど尊いと思っている。「茶は心を洗ってくれる」という。

売茶翁をしばしば訪ねる一人に相国寺の大典顕常がいた。売茶翁の手の動きは美しいという。十二先生と呼んでいる茶道具を愛しげに扱う様子を指しているのだ。売茶翁は言う。「湯は沸かし過ぎてはいかん。その湯を急須に注ぎ、茶葉がゆっくりと開くのを待つ」。そして、清水焼の茶碗に注ぐ。売茶翁が淹れた近江越渓の新茶を大典が飲む。「甘い。身も心も洗われる気持ちだ」。

錦小路の青物問屋の主人、源左衛門がやって来た。彼もまた売茶翁の淹れる茶に惚れた一人だ。「このお茶は美味しい。心が飛ぶ」と表現した。源左衛門は絵を描くのが得意で、商売は弟に任せきり。狩野派の絵とは対照的で、散った葉や穴の空いた器などを実に美しくいきいきと描く。売茶翁の使っている水差しに字が書いてあるのを見つける。大典が書いたもので、老子の「大盈若冲」。充実したものは虚ろに見えるという意味だ。源左衛門はこの言葉が気に入り、自らを若冲と名乗った。その後、高名な絵師となった。

売茶翁も八十一歳になり、十二先生を焼却する。「私を支えてくれたのはお前たちだ」という思いを込めて、「お前たちに安らぎを与えよう」と言って、灰になった茶道具たちに感謝した。鳥、魚貝、虫、植物…自我を持たぬモノたちの命の煌めきを愛し、仙人の境地に達していた。

今生の名残に「若冲の絵を見たい」と言って、見せてもらった。そして、「先を越された。私の届かぬところへいってしまった」と喜んだ。売茶翁は紙に筆を走らせ、「丹青活手の妙、神に通ず」と書いた。鳥や魚のように大自然と区別なく、あるがままに命を燃やして生きたい…そう願った売茶翁は八十九歳でその生涯を閉じたという。奈々福先生の見事な高座だった。

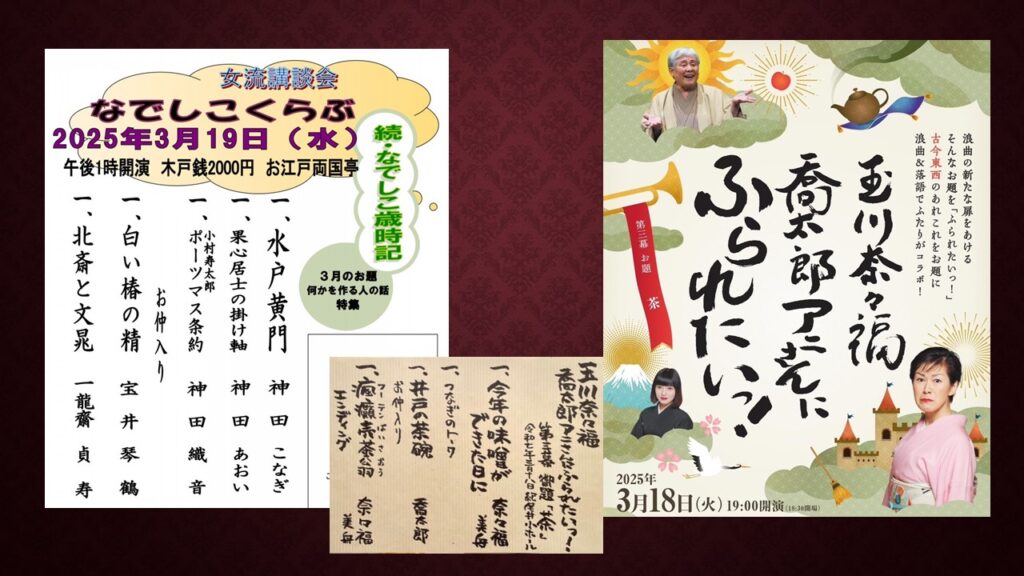

女流講談会「なでしこくらぶ」に行きました。

「水戸黄門漫遊記 二本松小町」神田こなぎ/「果心居士の掛け軸」神田あおい/「小村寿太郎 ポーツマス条約」神田織音/中入り/「白い椿の精」宝井琴鶴/「北斎と文晁」一龍斎貞寿

こなぎさん、来月真打昇進。剣術指南役の槙主水の娘・梅の井は二本松小町と呼ばれる美しさであった。その梅の井を妻に欲しいと願った脇田源三郎だが、御前試合で梅の井に負けてしまい、諸国修行の旅に出る。そして3年後、光圀公の計らいで再び梅の井と手合わせをすると、主水が感激するほどの腕前に上達して、見事に婿入りが叶ったという…。めでたい読み物を鮮やかに読んだ。

あおい先生。新作だそうだが、大変興味深い読み物だ。果心居士は所持していた小栗宗湛が地獄の責め苦を描いた掛け軸で世の人々に因果応報を説いていた。その掛け軸を織田信長が見たいというので見せると、信長は「献上せよ」と命令する。果心居士は「100両出せば譲る」と条件を出すが、信長は権力を笠に着て、没収してしまった。

信長が改めて掛け軸を見ると、そこには絵がない。白紙であった。信長は怒り、「偽物をよこして。本物を出せ!」と果心居士を脅迫する。果心居士曰く、「それは絵が消えたのです。絵には魂がこもっているのです」。奉行が仲裁すると、果心居士は「100両支払えば、絵は戻ります」。そこで、信長は100両を払い掛け軸を手にするが、そこに描かれた絵は色が褪せ、つまらない絵になっていた。果心居士は言う。「元々は値段がつけられないほどの絵だったが、100両という値がついたために、それだけの価値になってしまった」。

信長とは対照的に、明智光秀は果心居士を大層歓待した。酒宴の御礼にと言って、果心居士は近江八景の湖水に一艘の舟が浮かんでいる絵が描かれた屏風に向かって「おーい」と声を掛けた。すると、舟が近づいてきて、座敷は水浸しになり、果心居士はその舟に乗って屛風の中に消えていったという…。優れた絵には魂がこもっているという話は講談に限らず落語にも沢山あるが、この読み物はなかなかに面白いと思った。

琴鶴先生は師匠の琴星先生の創作を読んだ。聖武天皇は巡幸の際、智識寺の行基法師から世の安寧のために日本各地に国分寺を建立することを進言され、これを実行する。また、仏道は貴族・豪族のためだけにあるのではなく、一般庶民が災いから逃れるためのものでもあると教えられ、聖武天皇は厚く信仰したという。

今の神奈川県海老名市にあった国分寺にまつわる伝説を講談にしたのが、この作品だ。寺の庭に植わっている椿の白い花が実に鮮やかだと評判を取っていた。門前の茶店に毎日現れる美しい娘のことも知れ渡った。あの娘はどこかの姫君に違いないという噂だ。

ある日、三人の男が藤原某に頼まれ、国分寺に火を放とうとした。帝が仏道に熱心で、藤原家が凋落するのを取り戻そうという狙いだ。だが、一陣の風が吹き、白い衣をまとった女が現れる。「おのれ、火を放つというのか!」。男たちは女に斬り込もうとするが、フワフワと身をかわし、斬ることができない。女は白い椿の花びらを吹きつけ、それが男たちに巻き付いた。そして、気がつくと辺り一面はびっしりと白い椿の花びらが敷き詰められていた。そして、三人の男たちの死体が相模川からあがったという…。

国分寺の庭の白い椿の花…それは花の精として守り神になっていたのだ。とてもファンタジーな創作だと思った。

貞寿先生。気難しい葛飾北斎と穏やかな性格の谷文晁の素敵な友情物語だ。一時は菊五郎の無礼に腹を立てた北斎だが、その関係が修復すると、招きを受けた芝居の興行に顔を出そうと考えた。だが、手ぶらで行くわけにはいかない。道具屋に火鉢と布団を売り払い、二分を拵えて花代として菊五郎に渡す。そこに北斎の江戸っ子気質が見える。だが、それで風邪をひき寝込んでしまった。

それを救おうと知恵を巡らせたのが文晁だ。弟子の春江が茶会を催すのでと言って招待し、文晁と北斎の二人きりになったところで、「暇潰し」に絵の合作をしないかと提案。十数枚描き終わったところで、他の茶会客である豪商らが訪れて、その合作を譲ってほしいと大枚を出す。そこには豪商に混じって、菊五郎もいた…。

真正面から施しをしたら、気難しい北斎は絶対に受け取らない。偶然描き上がった絵の代金であれば北斎も受け取るだろうという計算が文晁にはあったのだ。相手の性格を察した上で、貧乏暮らしを救ってあげようという温かい気遣いが実に美しい。この人情譚を貞寿先生が見事に読んだ。良い高座だった。