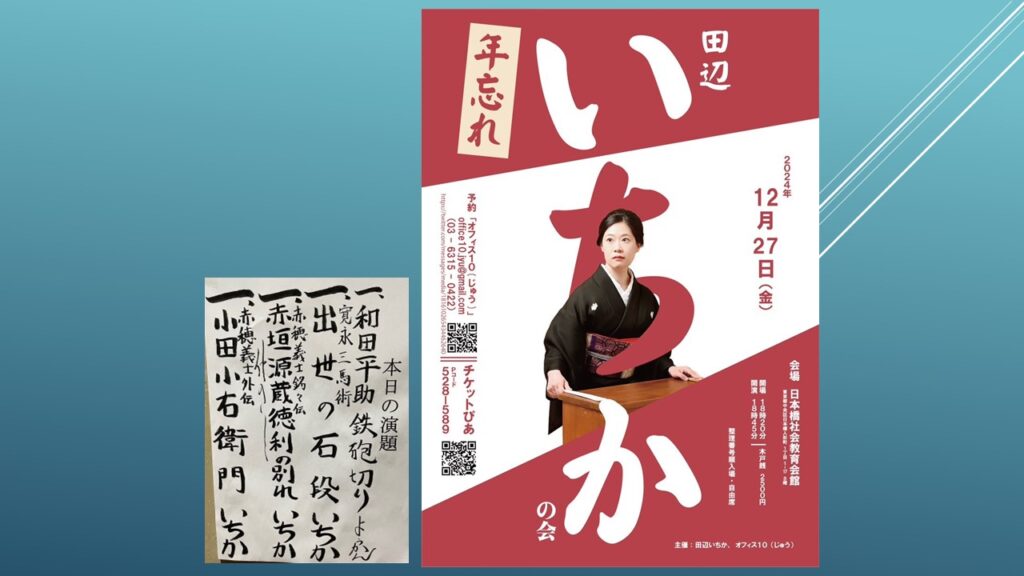

年忘れ 田辺いちかの会「赤垣源蔵 徳利の別れ」「小田小右衛門」

「年忘れ 田辺いちかの会」に行きました。「寛永三馬術 出世の石段」「赤垣源蔵 徳利の別れ」「小田小右衛門」の三席。開口一番は神田ようかんさんで「和田平助 鉄砲斬り」だった。

「徳利の別れ」が素晴らしかった。討ち入り前に源蔵が芝汐留の兄・塩山伊左衛門宅に貧乏徳利をぶら提げて訪れるが、兄は留守。義姉は癪と称して応対しないので、しばらくはごろりと横になり、高いびきをかいていたが…。

女中のおたけに時を訊き、七ツとわかると、湯呑を二つ持って来させて、兄がいつも座っているところに兄の羽織を前に掛けてもらい、“兄弟で酒を酌み交わす”様子はおたけには可笑しく思えたろうが、源蔵は本気で目の前に兄がいるつもりで、この世の別れをしているのがよく伝わってくる。

兄上は随分と白髪が増えた。幼き日のことを思い出す。二人で小机を並べて手習いをしているときに、素人相撲をやっていると聞いて、飛び出して見に行って、父に随分と𠮟られ、私は泣いた。母上も厳しかった。婆やがお腹が空いたろうと塩むすびを持ってくると、お前たちは武士の息子、戦で飢えたときに恥をかいて目の前のむすびを選ぶか、それとも飢えて死ぬことを選ぶか。迷うことなく死を選びなさいと言った。母の耳掃除が大好きだった。母の膝の上で甘えていると、兄はそのようなことはしないと言った。思い出が尽きないのが、名残を惜しんでいる源蔵の心情を表していて、とても良い。

源蔵は「暇乞いに来た」と言って、おたけに兄への言伝を頼む。西国のさる大名に召し抱えられ、明年は国詰め、明後年に江戸へ出てきたときに御礼を申し上げる。お身体を大事になさってください。これが秘密裏に実行する仇討本懐を前にした源蔵が言える最大限の言葉だったのだ。

源蔵が去った後、兄の伊左衛門が帰って来る。弟が来ていたと聞いて、「言って聞かせたいこと」があったという。浅野家に出入りしていた江戸に聞こえる剣の達人が「堀部安兵衛は誰もが褒めるが、まだ他にも達人がいた」と言って、赤垣源蔵の名前を出したと嬉しそうに言うところに、兄弟愛を感じる。

おたけから源蔵の仕官が決まったと聞くと、しばらくは「浅野様の無念をどうするのだ…」と思ったが、「それもまた良かろう」。そして、源蔵の酒飲みも賞賛する。いつだったか、酔い覚めの水を求めて、おたけが運ぶ際に誤って溢してしまって源蔵の着物を濡らしたとき、「わしだったから良かった。客人のときには気をつけよ」と言って、ニッコリと笑った。酔っていても、武士の魂は忘れていないと褒めた。兄が弟を思う気持ちが表れている。

そして、寝付けない夜が明け、「吉良邸討ち入り」の報せを知ると、「でかした!」。兄の欲目かもしれないと、老僕市爺に「忠義の中に源蔵がおるか、おらぬか」見届けて来い、そして忍んで戻れと命じる。

果たして、源蔵は“忠義の中”にいた。源蔵さま!市爺!返り血は浴びているが、傷ひとつないと言う。「兄上の教えを守り、方々の端に加わり、恥かしからぬ働きをした」と言って、形見として襟印と呼子の笛、おたけと市爺に5両の金を渡し、奥方に大石様から頂いた気付の薬、すなわち癪の妙薬を渡してくれと頼む。そして、「堅固で暮らせよ!」。市爺が旦那様に言伝をと頼むと、「昨晩、お会いできなかったことが残念じゃった」。

市爺は伊左衛門の許に戻り、忠義の中に源蔵がいたことを報告すると、伊左衛門は「おったか!」と喜ぶ姿が目に見えるようだ。源蔵が飲み残した酒を持ってこさせ、二つの湯呑を用意させる。「源蔵、改めて酒を飲もうぞ。褒めてつかわす」。酒の肴にと、市爺に呼子の笛を吹かせる。ピーッ。晴れわたった空の下、兄と弟を結ぶ笛の音であるという表現がとても良かった。

「小田小右衛門」。赤穂浪士を受け入れた細川越中守は、他の三家が罪人として扱ったのとは対照的に、忠義を褒めて馳走や酒でもてなしたという。幕府に知れたら大変なことだが、世話係を担当した堀内伝右衛門の心遣いは実に手厚いものだったことが記録に残っているそうだ。

元禄16年2月4日。いよいよ浪士は切腹となったとき、介錯人を担ったのは小田小右衛門だった。10石二人扶持の徒士(かち)である。大石内蔵助は切腹の際、介錯人に名を問い、「何役をお勤めか」と訊いた。小田は「徒士」と知ったら落胆するだろうと考え、「物頭役、500石」と偽りの答えをした。大石は「御大身」に斬られることを名誉に思い、あの世に逝った。

だが、小田はあのときに嘘をついたことを悔やんだ。そして、酒を断ち、夫婦で倹約に励み、爪に火を点すような暮らしをして、貯蓄をして赤穂浪士の一周忌を迎える。そして、物頭役500石のいでたちで泉岳寺を参詣し、過分なる香料を納めた。

翌年の三回忌。同様に小田は日雇いの家来を伴い、泉岳寺を訪れるが、その姿を長岡監物に問い詰められてしまう。「何故、このような偽りを」と問う長岡に、小田は正直に答える。「申し開きもない。然るべき沙汰を」。

だが、その話を聞いた細川越中守は涙を流して小田を讃えた。「かような志がある者が我が藩におるとは…。おそらく、大石は気づいていたであろう。だが、その気遣いを喜んだだろう」。小田小右衛門は500石に取り立てられた。切腹を覚悟していた小田は涙を流して喜んだという…。

嘘も方便。身分を超えて相手を思いやる気持ちに胸締め付けられる。