十二月文楽「金壺親父恋達引」、そして渋谷らくご 創作らくご大賞 立川談吉「ゲル状のもの」

十二月文楽公演第一部に行きました。「日高川入相花王 渡し場の段」「瓜子姫とあまんじゃく」「金壺親父恋達引」の三演目。

「金壺親父恋達引」は十七世紀のフランスの劇作家・モリエールの戯曲「守銭奴」を井上ひさしが文楽のために翻案したものだが、非常に面白かった。まさに守銭奴という言葉がぴったりの主人公、金仲屋金左衛門が吝を貫いて貯め込んだ三百両を壺に入れて庭に埋め、日に何度もこっそりと掘り起こしては頬ずりしたり抱きしめたりしている絵面の面白さもあるが、金左衛門の息子や娘の恋愛と金左衛門の私利私欲が絡み合って繰り広げられる人間模様がコメディタッチで描かれるストーリーが実に愉しい。

まず、金左衛門が三十両という持参金を目当てにお舟という町娘を後妻に迎える算段をつけるのだが、そのお舟は息子の万七と相思相愛で結婚を約束している恋仲という偶然。そのことを知った万七はお舟と所帯を持つための資金を調達しようとするが、仲に入った大貫親方が見つけた金貸しが法外な金利を要求するので呆れていると、その高利貸しは何と父親の金左衛門だったという…。

無一文でもお舟と駆け落ちしようと考えた万七だったが、手代の豆助は金左衛門が金壺を密かに埋めているところを見たことがあり、その金壺を掘り起こして持って行けばと良いと加勢し、まんまと三百両を万七は手にしてお舟とともに恋の逃避行を謀る。

一方で金左衛門は娘のお高の金持ちとの縁談を取り付ける。京屋徳右衛門という呉服問屋の主人の後妻という口だ。だが、お高は番頭の行平と恋仲で、そんなところへ後妻になど入りたくないと悲嘆に暮れ、兄の万七同様、駆け落ちの覚悟を固める。お高も豆助と同じく父の金左衛門が金壺を埋めている在り処を知っていて、庭の土を掘り起こすが、金壺は消えている!その現場を金左衛門が目撃し、慌てふためいて、店の者全員を呼び集め、娘のお高を盗もうというくらいだから、行平が金壺も盗んだのだろう!と罵る。

濡れ衣を着せられた行平は「私は長崎屋徳兵衛の忘れ形見で、きちんとした躾を受けて育った」と言い返す。すると、そこにお高との縁談を持ち掛けられた京屋徳右衛門が現れ、長崎屋徳兵衛は16年前に妻子諸共に駿河灘に溺れ死んだはずだと言い出す。だが、行平は実は駿河の漁師に助けられ、その証拠に「長崎屋徳兵衛一子行平」と縫い込まれた守り袋を取り出す。

すると!お舟が実は私も母と共に伊豆の漁師に救われたと言って、同じ守り袋を見せる。さらに徳右衛門も守り袋を取り出して、自分こそ長崎屋徳兵衛であると明かす。思いがけない親子三人に対面だ。徳兵衛は商売敵に長崎の店を潰され、江戸へ出て京屋徳右衛門と名を変えて呉服問屋を開いていたのだった。

徳右衛門の計らいで、万七とお舟、お高と行平はめでたく結ばれるというハッピーエンド!金左衛門は金壺を抱きながら独り取り残されるのだった…。

面白い!この浄瑠璃は昭和47年度の芸術祭参加のラジオ番組として、井上ひさしの筆により、NHKが制作、ラジオ第二で放送された。さらに翌年には人形浄瑠璃としてテレビ番組が収録され教育テレビで放映。文楽の舞台としては平成28年に国立文楽劇場で初演されたが、僕はそのときの上演を観劇している。何が言いたいかというと、昔のNHKは事程左様に文化の発信局としての役割をきちんと担っていた。今は経費削減ばかりが声高に叫ばれ、こうした文化教養番組の製作本数が極端に減っている。本当に嘆かわしいことである。

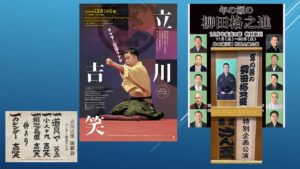

渋谷らくご「しゃべっちゃいなよ 決勝」を配信で観ました。今年5回開催された「しゃべっちゃいなよ」でネタおろしされた作品の中から5作品が選ばれ、再び演じられた。そして、2024年の渋谷らくご創作らくご大賞は立川談吉さん「ゲル状のもの」が受賞した。談吉さんは2019年にも「生モノ干物」で受賞しており、渋谷らくご10年の歴史の中で2度の受賞は初である。

「代行サービス」林家きよ彦/「スタッフルーム」三遊亭青森/「ハンサム」瀧川鯉八/「お馬さん」柳亭信楽/「ゲル状のもの」立川談吉

僕も談吉さんのこの作品が群を抜いて面白いと思った。冒頭に「どこにでもある日常」と言っていたが、アントニオ猪木の叫びに反応する愛猫だったり、水道屋のバンドウさんが帰宅して冷えたビールにアジフライで舌鼓を打ったり、そういうディテールで描き出される世界から“ゲル状のもの”が登場することにとても親近感を覚える。

ともするとシュールになってしまう存在をとても愛くるしく表現しているのが良い。パイプに詰まっていたところを助けてもらった恩返しに訪ねてきたゲル状のものが、「親方!」とバンドウさんを呼び、「やんす」言葉で流暢に喋り、リビングに通されてお茶をすする…。これが何とも言えない愛くるしさなのだ。

やがて、バンドウさんの話し相手としてゲル状のものは一緒に暮らす。バンドウさんは“ゼリー”という名前を付けて呼び、仕事の愚痴やときめきを話して癒される。とても良い関係だ。

ある日、バンドウさんは仕事の疲れからか、風邪気味で帰宅して、いつもの晩酌もせずに、すぐに寝てしまった。ゲル状のものは考えた。何か役に立ちたい。ヒエピタを思い出し、バンドウさんの熱を冷ますことを頑張った。翌朝、バンドウさんはすっかり回復するが、ゲル状のものは溶けて小さくなってしまった。

「お役に立ちたかったんです…」と言って、ゲル状のものは別れを告げる。素敵な人情噺じゃないか。そして、バンドウさんは涙を流すと…。

古典もしっかりできる談吉さんならではの噺の構成、背景の描写、言葉のチョイス、そしてサゲ…非常に完成度の高い作品だったと思う。そこには、古典も新作もない談吉落語の素晴らしさがあったような気がする。おめでとうございます。