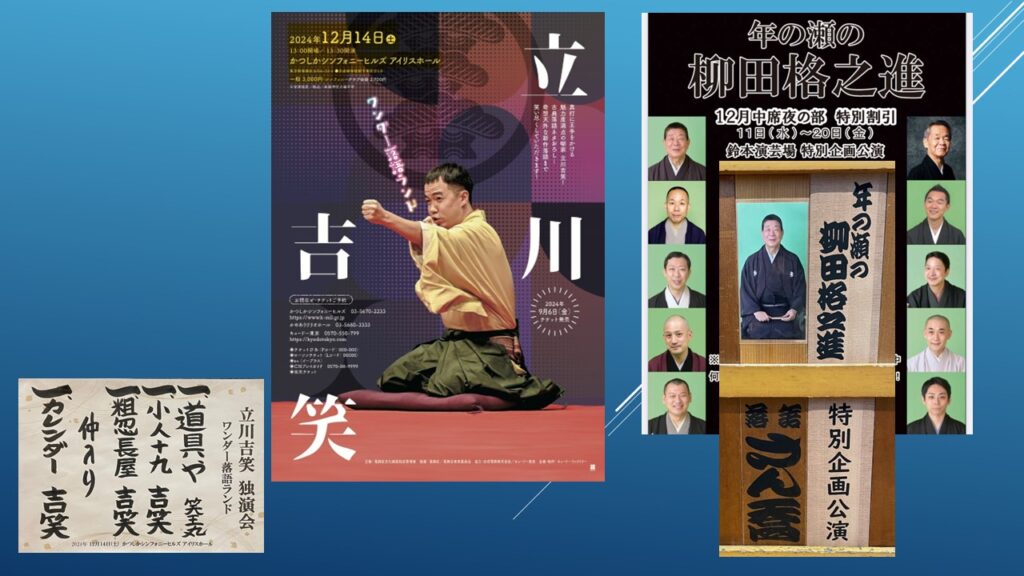

立川吉笑 ワンダー落語ランド「カレンダー」、そして柳家さん喬「柳田格之進」

「立川吉笑 ワンダー落語ランド」に行きました。「小人十九」「粗忽長屋」「カレンダー」の三席、開口一番は立川笑王丸さんで「道具や」だった。

「小人十九」。マクラの言葉警察の話はいつ聞いても興味深い。ら抜き言葉に過剰に神経をすり減らす気持ちもよくわかる。「CAN DO」の意味の「やれる」は「やられる」にしなくていいよな…「(ソファーに)もたれる」は「もたられる」?そんなはずない…とか。

慣用句部門も毎回例に出している「煮詰まる」が示唆に富む。本来、料理が煮えて水分が減り、完成に近くなること。そこから転じて、議論が十分に進み、問題解決に近づくという意味で使われるようになった。だが、近年「行き詰まる」という言葉と混同して、問題が新たな展開を望めない状況を表現するときに「煮詰まった」と言う人が多くなってきている。一部の辞書ではその意味も許容しているところもあるが、本来の日本語としては間違っている使い方だ。

そして、言葉警察には発音、アクセント部門もあり、20年京都に育ち、20年東京で暮らしている吉笑さんは標準語に上方訛りがあると指摘される一方で、上方言葉が本来の上方言葉ではない、訛っていると言われることもあるという。言葉を操ることを生業としている噺家としては苦労が多いと思う。そんなマクラから「上方言葉が飛沫感染する」というユニークな新作が面白い。

「カレンダー」。この噺を聴いて太陽暦というのはよく出来ているんだなあと思う。1年を12カ月にしたこと、そのうち一カ月が30日の月(小の月)と31日の月(大の月)を設けてバランスを取り、それでも計算が合わないので2月は28日、ただし4年に1回は29日という閏年を設けた。

だから、この噺に出てくる村の村民はそのルールをよく知らないでカレンダーを毎年作っちゃったので、世間とはかけ離れた日付で暮らしてきたというパニックが可笑しい。

その上、村のデジタル時計が58秒、59秒、60秒、0秒、1秒、2秒…という風に時を刻むものだから、1分ごとに1秒遅れ、1時間で1分遅れ、1日で24分遅れ、一か月で12時間遅れ、だから1年で6日遅れるという…。そのことに一遍に気が付いてしまった村人たちは、暮れだというのに皆半袖やTシャツを着ていることに改めて驚くのがとても面白い。

上野鈴本演芸場十二月中席四日目夜の部に行きました。今席は「年の瀬の柳田格之進」と題した特別興行で、日替わりで主任が「柳田格之進」を演じる。きょうは柳家さん喬師匠が主任を勤めた。

「転失気」三遊亭二之吉/「黄金の大黒」春風亭一花/江戸曲独楽 三増紋之助/「ピーチボーイ」蝶花楼桃花/「妻の旅行」柳家はん治/「身投げ屋」五街道雲助/漫才 すず風にゃん子・金魚/「赤垣源蔵 徳利の別れ」宝井琴調/中入り/漫談 寒空はだか/「おもち」林家きく麿/奇術 ダーク広和/「柳田格之進」柳家さん喬

さん喬師匠の「柳田格之進」。柳田が碁会所で出会った萬屋善右衛門に「私の家で打ちませんか」と最初に誘われたときに、武士が商人の家に招かれることで「つまらぬ噂が立たなければ良いが」と抱いた懸念が、十五夜の月見の宴の晩の誤解を生むことは、そのとき知る由もない。

萬屋は柳田を「実直な方」と思い、「生涯の友」としてお付き合いできれば…と思う。だから、毎日のように小僧に迎えに行かせ、番頭の長兵衛に米や梅干しや沢庵といった品を柳田宅に届けさせた。柳田は「この恩は必ず、世に出たときに返さなければ」と思った。

そして、十五夜の晩の「お掛けの50両」紛失。捜しても出てこないと、萬屋は「そのうち出てくるだろう」と軽くあしらったが、番頭は「柳田様がお持ちになったのでは」と疑念を抱く。すると、萬屋は「50両のことは二度と口にするな。わしの小遣いに付けておけ」と強い口調で言う。そこに番頭に柳田に対する嫉妬が生まれたことが否めない。

実際、番頭は翌日に柳田宅を訪ね、50両紛失の件を伝え、心当たりがないかと訊く。「知らぬ」と言う柳田に対し、それならば奉行に届ける、取り調べがあるかもしれないがご容赦をと確認する。すると、柳田は「それは困る。わかった。明朝、50両の在り処を定かにする」と答える。誤解が原因で浪人となった悲しさか、あらぬ疑いを持たれることを恐れたのだろう。ここはポイントだ。

そこに食い込んだのが、娘のあやのだ。お腹を召すことだけはお留まりください。萬屋が紛失した50両をいかがなさるつもりですか?父上は明き心をお示しになるつもりかもしれませんが、世間はそうは見ません。柳田は50両を盗んだと噂が立ちます。お腹を召しても、犬死にとなるだけです。

そして、あやのは父に離縁を願い出る。「いずれ50両は出ます。吉原へ私をお売りください。そして、無念を晴らしてください」。柳田は聡明な娘の進言を受け入れ、こう言う。「やはり、萬屋の家へ上がるべきではなかった」。

翌日、番頭に50両を渡すとき、柳田は言う。「わしは盗んではおらんぞ。紛失した50両は必ず出る。その折、そなたはどうする?」。番頭は自分の首、さらに主人の善右衛門の首を差し上げると軽はずみに言う。柳田は「その言葉、覚えておけ」。

番頭の長兵衛は鬼の首を取ったように、主人・善右衛門に報告する。「50両、出てまいりました。やはり、柳田様がお持ちでした」。善右衛門は烈火のごとく怒る。「馬鹿!なぜ、行ったのだ。あれほど言ったろう、50両のことはもう言うなと」。さらに、「柳田様に50両、100両の金を差し上げても惜しくはなかったのだ。何ということをしてくれたのだ。たかが50両のために生涯の友を失ってしまった」。萬屋の心中いかばかりか。

実際、50両は暮れの煤払いのときに、離れを掃除した定吉が額の後ろから見つけた。年が改まって年始参りをしている番頭は湯島切通しのところで、仕官が叶って立派な身なりの柳田と再会する。「十五夜の晩の50両…出てまいりました」と報告すると、柳田はややあって、「出たか…ハハハ…めでたいのう…して、あのときの約束をお忘れではあるまい」。番頭・長兵衛、当然の報いである。

翌日。柳田が萬屋を訪ねる。「お久しぶりです。新年明けましておめでとうございます」と挨拶を交わしたあと。主人・善右衛門は「言いつけたのは、この善右衛門でございます」と番頭を庇い、番頭・長兵衛は「私がつまらない忠義で勝手にしたことです」と主人を庇う。

「黙れ!黙れ!黙れ!」と柳田。赤貧洗う身で、あの50両をどう整えたか、考えたことがあるか。50両の出所を一度でも思うたことがあるか。わが娘が吉原に身を売って拵えた金だ。幸い、わしは彦根藩に仕官が叶い、その支度金で娘を身請けすることができた。だが、時すでに遅かった。わが娘はわが娘ではなかった。俯いて、話すこともできず、泣き続けるばかりだった。その後ろ姿は老婆のようだった。そんな娘にどんな言葉を掛けることができようか。許しを乞う言葉があろうか。教えてくれ。

そういうと柳田は刀を抜き、萬屋と番頭の首を斬るかと思いのほか、床の間の碁盤を真二つに斬った。「主従の情に負けた」。救われた番頭は柳田の娘あやのを必死に看病、やがて雪解けを迎え、二人は夫婦になる。そして産まれた男の子に柳田の家督を継がせた。柳田に本当の春が来たのは、十五夜の晩から3年経ってのことだった、と締めた。

僕の個人的な感想を述べれば、番頭・長兵衛が犯した罪は柳田も娘あやのも決して許せないものだ。必死の看病であやのの心に光が差したのだろうか。だが、それで長兵衛を夫として迎える気持ちになるだろうか。ましてや産まれた男の子に柳田の家督を継がせることができようか。僕の感覚では長兵衛とあやのの結婚はありえない。

近年、そのあたりの不都合を変えて、演じている噺家さんが多くいることも当然のことだと思う。ただ、このさん喬師匠の型を否定するわけではない。伝承話芸として、脈々と受け継がれてきたテキストとして尊重するべきだと思う。あとはその時代その時代に合わせた演出に試行錯誤するのは後進の噺家の使命だ。今後も様々なスタイルの「柳田格之進」を聴いていきたい。