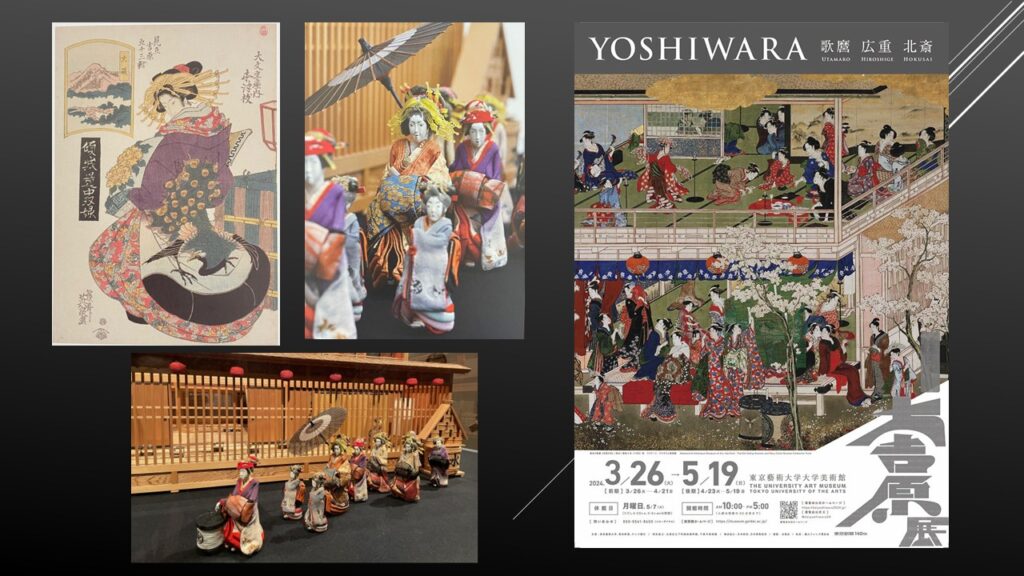

大吉原展

東京藝術大学大学美術館で開催された大吉原展に行きました。

今回の展示を観て、3人の男に興味を持った。英一蝶、蔦屋重三郎、大文字屋市兵衛の3人である。

一人目は英一蝶だ。狩野派の絵師に入門したが、生来の気性に合わず、当時流行していた菱川師宣らの風俗画に興味を持ち、浮世絵に接近した。同時に俳諧の道にも執心し、松尾芭蕉に師事している。だが、1698年(元禄11年)、47歳のときに三宅島配流の刑に処される。1709年(宝永6年)までの長きにわたって孤島での流人生活を余儀なくされた。

厳罰の理由は明らかではないが、将軍綱吉の生母に近しい大名や旗本たちを吉原に誘い、遊興により浪費を促し、あるいは遊女の身請けをさせたなどが罪状であったらしい。実は一蝶は幇間という、もうひとつの顔があったのだ。茶屋などから雇われた職業としての幇間ではなく、仲間と吉原に通ううちに、持ち前の人柄と人脈によって上客を楽しませていたと想像できる。

僕がすごいと思ったのは、三宅島に流刑になっている時代に「吉原風俗図巻」を描いていることだ。吉原に精通した一蝶が、記憶を頼りに描いたものだ。五段構成になっていて、一段目が吉原へ急ぐ猪牙舟と山谷堀の今戸橋付近の船宿。二段目が大見世が並ぶ表通り。三段目が揚屋町。四段目が揚屋の一階、台所と遊女たちの控室。五段目が揚屋の奥へと進み、遊女の部屋と奥座敷の遊興。かつてはこの宴会の中にいた一蝶が、そのことが原因で流刑になったことを思えば、皮肉である。

二人目は蔦屋重三郎だ。出版の世界で吉原の文化を世に発信し続けた文化人である。蔦重の愛称を持ち、狂歌師の大田南畝、戯作者・浮世絵師の山東京伝、浮世絵師の喜多川歌麿、東洲斎写楽といった多くのタレントと繋がり、“蔦重ネットワーク”とでも呼ぶべき関係性のもと、画期的な試みで江戸庶民の心を掴んだ。

吉原評判記とでもいうべき「一目千本」の出版で見せた洒落、「籬の花」と題した「吉原細見」は現代のチラシのような広告効果は吉原に活気をもたらした。狂歌本、洒落本、黄表紙の出版で吉原という遊びの世界をサロン文化にまで高めた。そのプロデューサーぶりはパロディと笑いを真面目に追求して、吉原が文化の発信地に押し上げたわけである。

1790年(寛政2年)、松平定信のよる寛政の改革はその文化の隆盛を鎮めようとするものだった。風俗粛正、出版統制。蔦重が出版した三冊の洒落本に対して、作者の山東京伝が手鎖五十日の刑となり、蔦重は財産の半分を没収される「身上半減」の刑に処された。派手な動きを見せる彼らは世間の見せしめとなったわけだ。

ここで挫けないのが蔦重のすごいところである。歌麿を起用して、豪華な浮世絵版画を世に送り出す。女性の胸像をクローズアップさせる美人画「大首絵」を売り出し、世間の注目を浴びるのだ。この後、歌麿は「青楼十二時」のシリーズや「吉原青楼年中行事」など、吉原に縁の深い作品を世に出し続ける。幕府の妨害をものともせず、次々と常識を破る手に出て、江戸庶民を熱狂させた蔦重こと蔦屋重三郎は吉原文化を語る上で忘れてはならない存在だろう。

三人目は大文字屋の市兵衛だ。1750年(寛政3年)から揚屋町河岸から見世を出していた村田屋の市兵衛は、1752年(宝暦2年)に京町に進出して、大文字屋の楼主になった。揚屋町時代の親分と不仲になっての出店であったため、これに怒った親分が地回り(ならず者)に指図して市兵衛に嫌がらせをした。彼の頭がかぼちゃに似ていることを嘲笑った唄を門口で唄ったのだ。

ここに京町大文字屋のかぼちゃとて その名は市兵衛と申します せいが低くて、ほんに猿まなこ かわいいな、かわいいな

ところが市兵衛はこれを逆手にとって、自らこの唄を唄って人を笑わせ、京町大文字屋の宣伝として商売繫盛につなげたのだ。この唄を賛に入れた「大文字屋かぼちゃ」という作が白隠禅師によって描かれるほど、吉原内だけでなく江戸中に知れ渡った。

この初代市兵衛の養子となった二代目市兵衛は、妓楼主を継いでから狂歌で才能を開花させた。通称は村田市兵衛だが、初代の仇名を引き継いで、狂歌名を加保茶元成としたのだ。初代、二代目と「かぼちゃ市兵衛」として親しまれた。三代十返舎一九は初代の孫の婿となり、加保茶浦成と号したという。

二代の加保茶元成は廓内別宅の逍遥楼で狂歌会を開くなどして、吉原連の総帥として活躍。妻もまた秋風女房という狂歌名で参加した。大文字屋に集まった狂歌師は楼主夫妻を中心とした吉原連を形成、蔦屋重三郎が大文字屋に文化人を招待したことは、そこが遊女屋としてではなく、文芸者らを惹きつけるサロン的存在だったからだ。

絵師の酒井抱一は初代市兵衛像を描き、二代のために文台に画賛をしたためるほど交流が深かったが、三代村田市兵衛は狂歌名を加保茶宗園といい、絵は抱一の門人でもあったそうだ。また、抱一は大文字屋抱えの遊女香川を妻に迎えている。

事程左様に、江戸時代において吉原は単なる遊興の場所ではなくて、江戸の庶民文化の発信基地であったことが窺える。着飾った花魁の絵画世界の裏には前借金の返済に縛られた遊女たちの境遇があったことは事実で、これは人権侵害・女性虐待にほかならず、現代では許されない、二度とこの世に出現してはならない制度だ。ただ、贅沢に非日常が演出された虚構の世界だからこそ、広く江戸庶民にも親しまれ、文化人が中心となった狂歌サロンや出版事業などが吉原から生まれ育ったといえるのではないか。そんな感想を持った今回の大吉原展だった。