柳家喬太郎「純情日記 横浜篇」「港崎篇」二つの“純情”に涙がホロリ

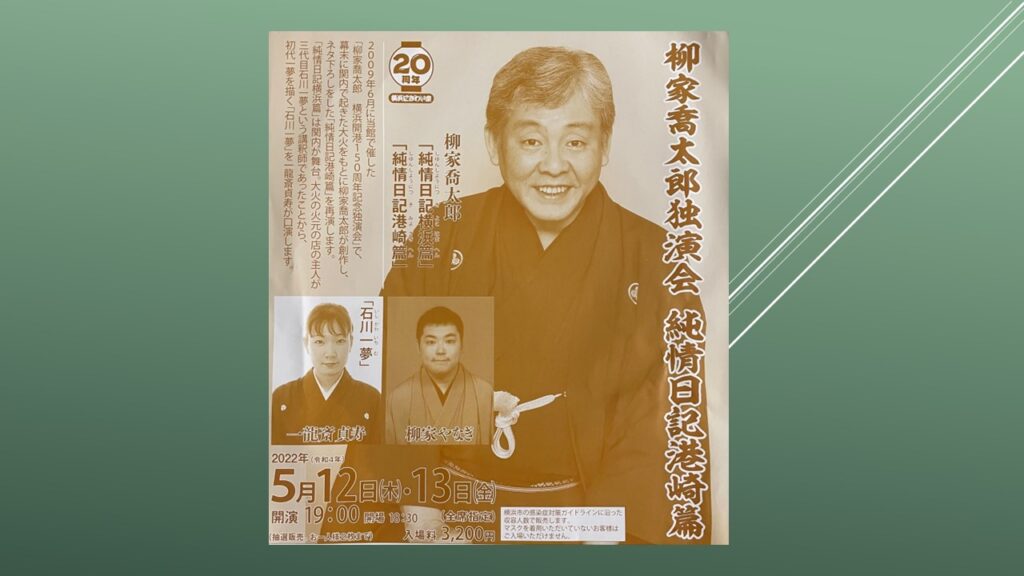

横浜にぎわい座で「柳家喬太郎独演会」を観ました。(2022・05・13)

「純情日記」の横浜篇と港崎篇を演じる特別な独演会。この2席の両方で僕は泣いてしまった。

「純情日記 横浜篇」はもう数えきれないほど聴いているが、この日は特に気持ちが昂った。僕らの大学時代は携帯電話などない時代。デートの約束をするにも、彼女の自宅の固定電話にかけるしかなかった。そのときのドキドキ感。断られたらどうしよう。その前に、親が出たらどう言おうか。恋愛というものに、まさにこの落語のタイトル通り、「純情」であった。

「付き合ってください」という告白もそうだ。「どうせ自分なんか」という自信の無さと、「でも、伝えなければ何も始まらない」という切羽詰まった感じが綯い交ぜになって、本当に心が苦しくなる。その学生時代の感情が、もうすぐ還暦になろうというオジサンの脳裏にフラッシュバックして、この噺の主人公に「頑張れ!」と声援したくなる。

最後に公衆電話に電話を掛けにいく彼女を目で追いながら、「ヨッシャ!」と喜んだのも束の間、「彼氏に電話してきたの」と言われたときの落胆。切ないね。悲しいね。だから、喬太郎師匠の落語は大好きだ。

そして、「純情日記 港崎篇」。幕末の関内を舞台にした新作だが、ここでも恋の切なさが描かれている。お松は実家の商家が安政の大獄をきっかけに破産し、芸者となって千代丸と名乗る。お松の商家で奉公していた卯之吉はずっとお松に思いを寄せていた。店を離れた卯之吉は中国人実業家の李王龍の通訳として、働く。

ある日、李のお座敷に千代丸があがった。李は千代丸に一目惚れした。お付きの卯之吉は複雑な気持ちだ。異国人は日本人と結婚できない。ラシャメンという妾として囲うことはできるが、李はそういうことはしたくない。純情ゆえだ。

やがて、李は上海に帰ることになる。一緒に行ってくれないかと千代丸に告白するが、断られる。李はメノウ石に「お松」と彫った落款をプレゼントする。これがせめてもの李のお松への愛の証にしたかったのだろう。そして、上海へ。

やがて、千代丸ことお松は女郎に身を崩し、港崎廓で働く。そこで卯之吉と出会う。客としてなら愛し合える。だが、そのとき、大火が起こり、二人は命からがら逃げだす…。

お松、卯之吉、李王龍の恋の三角関係というのだろうか。卯之吉も、李もお松に寄せる思いは「純情」そのものだったと思う。この二人の男の気持ちを思うと、胸がキュンとなって、涙が出た。