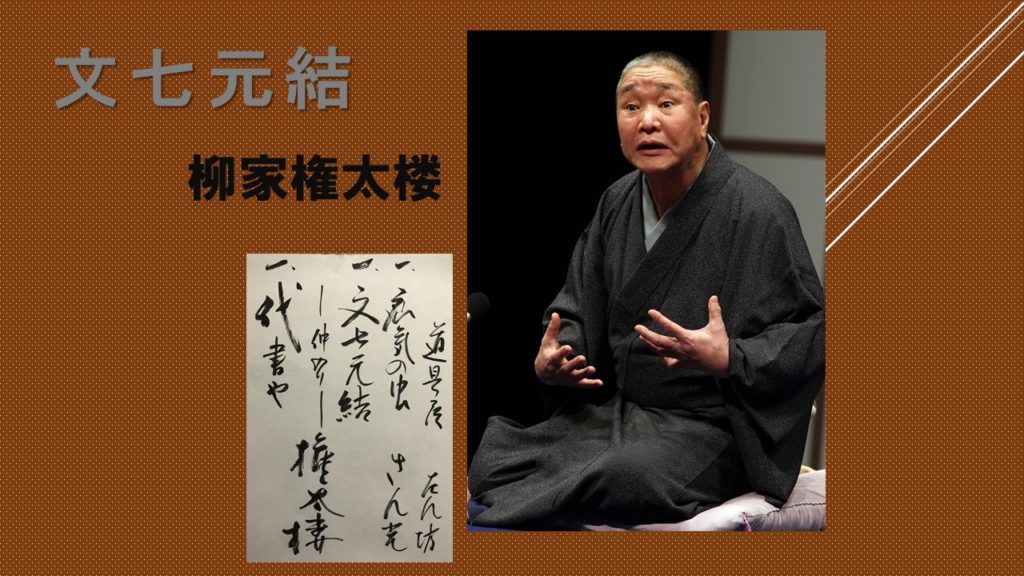

柳家権太楼「文七元結」 “命は金で買えない” 長兵衛の江戸っ子として貫く意地がこの噺の最大の眼目だと教えてくれる。

日本橋公会堂で「権太楼ざんまい」を観ました。(2020・12・18)

中入りが明けてからの二席目で権太楼師匠が言った。「(中入り前に演った)『文七元結』で精も根も尽きました」。客席全体が頷いた。素晴らしい熱演だった。続けて言った。「きょうは『へっつい幽霊』を演ろうと思っていたんだけど・・・、どうしようかな、やろうか、うん、『代書屋』でもいいかな」。すると、観客は大きな拍手。あれだけの熱演をした師匠を讃えるとともに、名刺代わりにもなっている「代書屋」を歓迎するという意味だ。「きのうね、『うどんや』を別の独演会で演ったんだけど、初めて小三治さんの『うどんや』を聴いたとき、こりゃあ、かなわないやと思ったんだよね。でも、『代書屋』なら誰にも負けない」。そう言って、二席目は「代書屋」フルバージョンを楽しそうに演じた。

で、「文七元結」である。佐野槌の女将との件、吾妻橋の文七との件。この2点について書いてみたい。

藤助に呼ばれて、女房の着物を奪って着てやってきた佐野槌。女将の第一声が長兵衛にはつらい。「忙しそうだね。いいなりで来たね。昨夜から一晩中寝ていない?家にいたのかい?」。自ら身請けを志願したお久のことを「いい女に案の定、なった。器量だけじゃない。心持ちもいい。この子が言うんだよ。昔の優しいお父っつぁんに戻ってほしい、って。もらい泣きしたよ」。で、「これだけ言われても、バカは治らないのかい?」。

長兵衛は身が縮む思いだ。博奕に手を出したが、こんなつもりじゃなかった。なのにずるずると深みにはまってしまった。「どうすることもできないんです。助けてください!」。そう言って、頭を深く下げる。女将はいくら必要かと訊き、50両と答える。それを貸したら、いつ返せるか?という問いに、「年が明けて15日にでも」といいかげんな返答をする長兵衛を叱る。「半年あれば」。それに対し、女将は期限を設けない。「そっくり返さなくていい。少しずつ返せばいい。ただ、この金で馬鹿な真似したら、私は鬼になるよ。この子を店に出すからね」。

厳しい口調ながらも、優しさがある。「小言は小言。寒いね。一杯、やるかい?」。これに対し、長兵衛は「飲む気になれません」と真っ当に答え、続ける。「お久のことを早くカカアに伝えて、喜びたい」。ここに、改心の芽があることを読む。お久が言う。「おっかさんのことを大切にしてね。短気をおこして、ぶったり蹴ったりしないでね」。孝行な娘あってこその美談だ。

次が吾妻橋だ。身投げを見つける長兵衛。身投げを後ろから飛びつくと、かえって飛び込んでしまうので、横っ面を叩いて目を覚ますのがいいという講釈に合点。「死ななきゃいけない訳があるんです」という文七に、長兵衛は「江戸っ子よ。職人よ。ボロは着てても、心は錦。世間の風を浴びているんだ」と、自分が相談に乗ってやるところ、江戸っ子を体現する「文七元結」の真骨頂。

文七は、大恩ある主人に死んで詫びるという。これに対しての長兵衛の台詞は至極説得力がある。「死んでも、ちっとも偉くない。どうせ世間は、店の金を使い込んで死んだんだという。死に損だ」。そして、続ける。「お前の主人は了見のわからない野郎か?正直に告白して、月々の給金から返していけばいいじゃないか」。それでも、言うことを聞かない文七に、「俺が一緒に謝りに行ってやる」。これはすごい台詞ではないか。赤の他人が、そこまでしてあげようと思う。やっぱり、江戸っ子だ。

「50両ないと死ぬ」の一点張りに、「命は金で買えない」と説得するが、頑なな文七に、とうとう、長兵衛は決断する。「ついてねえ。すまねえ、お久。俺はお前に義理も何もない。だけど、お前が死ぬというから」。ここまでできる人間はそういないだろう。「吉原に身を沈めた50両。これをやっちまうと、しめて100両の借金。とても返せない。お久は客を取ることになる。だけど、死ぬわけじゃない」。「命は金で買えない」という長兵衛が一貫した哲学を貫き通すところに、この「文七元結」の素晴らしさがあることを、今回の権太楼師匠の名演で再認識することができた。ありがとうございました。