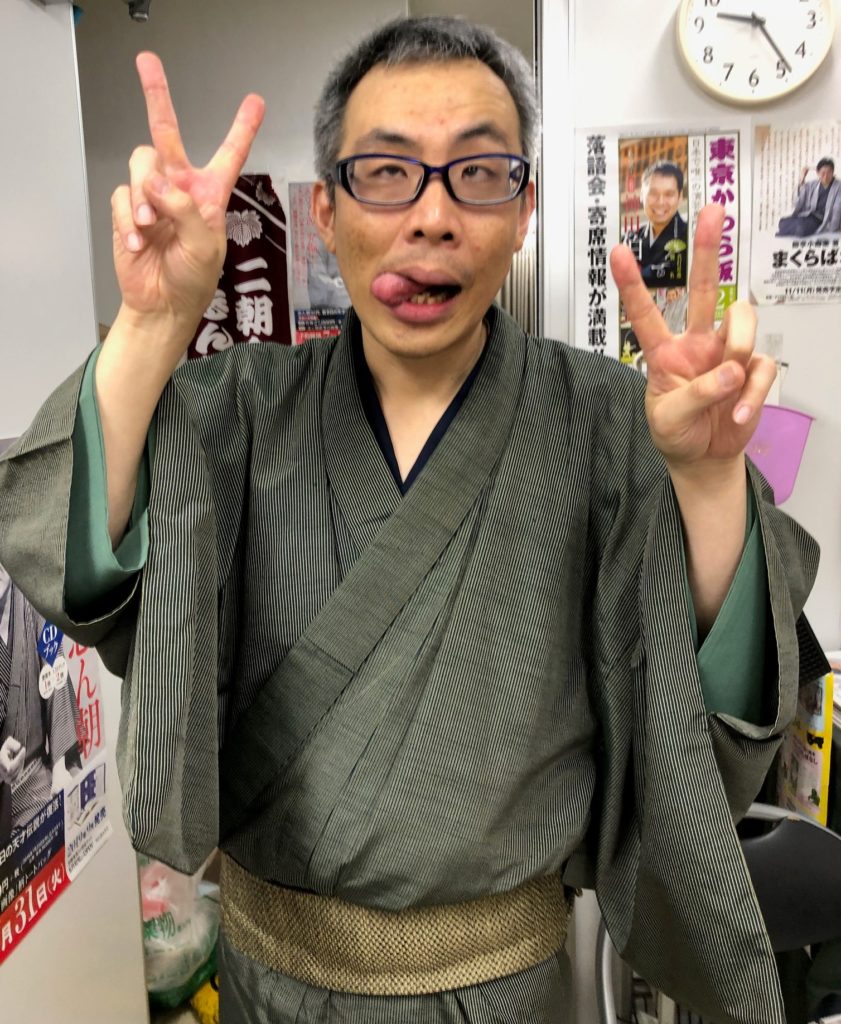

萬橘は噺の再構築で落語を活性化する~三遊亭萬橘独演会

日本橋社会教育会館で「三遊亭萬橘独演会」を観た。(2019・07・01)

「本寸法」という言葉がある。古典落語本来のテキストに忠実で、その噺の持つ魅力をきちんと折り目正しく伝えているときに、「本寸法だね!」などと使い、従来は誉め言葉だった。一番わかりやすい例で言えば、黒門町の先代桂文楽を僕はイメージする。その比較で、古今亭志ん生の芸は豪放磊落で、その対極にあるが、この二人が「昭和の名人」と並び称されることが、落語の奥深さではないか。

近年、その「本寸法」を求めない高座が落語ファンにもてはやされている。それはあくまでも肯定的意味で書いているのだが、要は従来のテキストにとらわれずに、独自の工夫を加えた演出を施す噺家=人気落語家になっている。それは当たり前のことで、古典芸能というのは昔から継承する者が、常に時代に合うように工夫を重ねることで発展してきたものであり、教わったものを教わった通りに演じても何も面白くない。

一番顕著なのはマクラで、30年ほど前は、泥棒の噺にはこのマクラ、粗忽者の噺にはこのマクラ、ケチの噺にはこのマクラ、という風に定番があったのだが、現在はそれを忠実にマクラに振っても何度も同じマクラを聴かされる客席では笑いが起きない、儲からない作業だ。人気の噺家ほど、身辺雑記を面白く喋って本編に入る。その方が客席も温まる。でも、それには高度な話芸のテクニックが求められ、下手な噺家が作り話を喋ると客にすぐ見抜かれる。

本編もそうだ。工夫の第一歩は独自のクスグリを入れる。今のわかりやすい言葉でいうとギャグだ。それを、噺を崩さない程度に、チョコチョコと挿入することで、古典なのに新鮮さが加味される。だから、時事ネタを取り入れることが多い。一之輔師匠の落語が人気なのは、そのギャグがふんだんに盛り込まれ、しかも噺の芯は外していないからだ。

クスグリを入れることに飽き足らない噺家は、「改作」をする。古典をベースに、そのエッセンスを生かしながら、現代風の噺に変えてしまう。立川談笑師匠は「改作の雄」ともいうべき存在で、「片棒」の改作では、長男がゲイ、次男が風俗好き、三男がユダヤ人という設定で、葬式の派手さもデズニーランドやホストクラブなど現代の設定で塗り替えられ、爆笑落語である。「芝浜」の改作、「シャブ浜」は、主人公が酒に溺れるのではなく、覚せい剤中毒患者という設定に変えて、もはやこれは改作ではなく、新作の分類になるが、これがまた素敵な人情噺に仕上がっているからすごい。

で、この日、三遊亭萬橘の「浜野矩随」を聴いた。父親・浜野矩安は腰元彫りの名人として名高かった。父亡き後、息子の矩随が跡を継いだが、父親の作品には程遠い出来で、多くの商売人からは見放された。が、若狭屋だけは父親の代の恩義を大切にし、出来の悪い彫り物を矩随が作るたびに一分で買い取っていた。ところが、あるとき、三本足の馬を彫ってきた矩随を見て、「お前のような奴は死んでしまえ」と罵倒し、十両を渡して、金輪際、面倒は見ないと言い放った。

従来の「浜野矩随」は、このことを知った母親が「死んでもいいが、形見に観音様を彫っておくれ」と頼み、一心不乱に彫った矩随の観音像は若狭屋に認められ、名人として開眼するという素敵な噺だ。そこに、萬橘は3点の工夫を加えた。

一つ目。矩随が三本足の馬を彫ったのは、居眠りをして気を抜いて一本の足を切り落としてしまったが、これでも一分で買い取って貰えると思っているところに慢心があり、だからいつまでも下手なんだというのが従来の型。ところが萬橘型は・・・名人の父親も三本足の馬を彫った。だが、これは走り抜ける馬の躍動感を出すために、あえてそうしたのだと若狭屋は諭す。で、それをお前がただ真似してもそこに魂はこもっていない。自分の馬を彫ったことにならないのだと怒る。自分のオリジナルができない職人はダメだと罵倒したのだ。

二つ目。「死んでもいいから形見に観音様を彫ってくれ」と母親が言うが、萬橘型では、先代の父親は観音様の信仰心が大変篤い人で、それゆえに観音様だけは彫らなかったという設定にした。そこをあえて、息子に彫ってくれと頼む母親は、「自分のオリジナルを作れ」というメッセージをこめていたのではないか、ということが推測される。

三つ目。矩随の彫った観音様を見た若狭屋は、その出来の良さビックリし、経緯を訊くと、母親と水盃を交わして家を出たことがわかる。慌てて戻ると、すでに母親は自害して、絶命していた。ここの部分を残酷だと、後味が悪いと言って、母親は寸でのところで助かったというハッピーエンドにする演者が最近は多いが、萬橘はそこをあえて母親は死んだものにした。その方が、母親の覚悟、息子に名人として開花してほしいという切実な願いが強調される。

三遊亭萬橘は再構築が実に巧い噺家である。「浜野矩随」に限らず、様々な作品において、それを実践している。これは、「改作」ではないが、噺をよく魅力的にするために重要な作業で、変に上っ面にギャグを施して現代風にする噺家が多い中、古典を現代に通用する芸能にするという点において、高く評価される噺家であり、今後の高座にも注目していきたい。