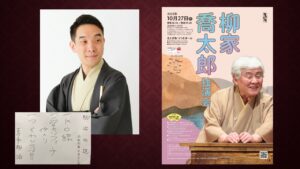

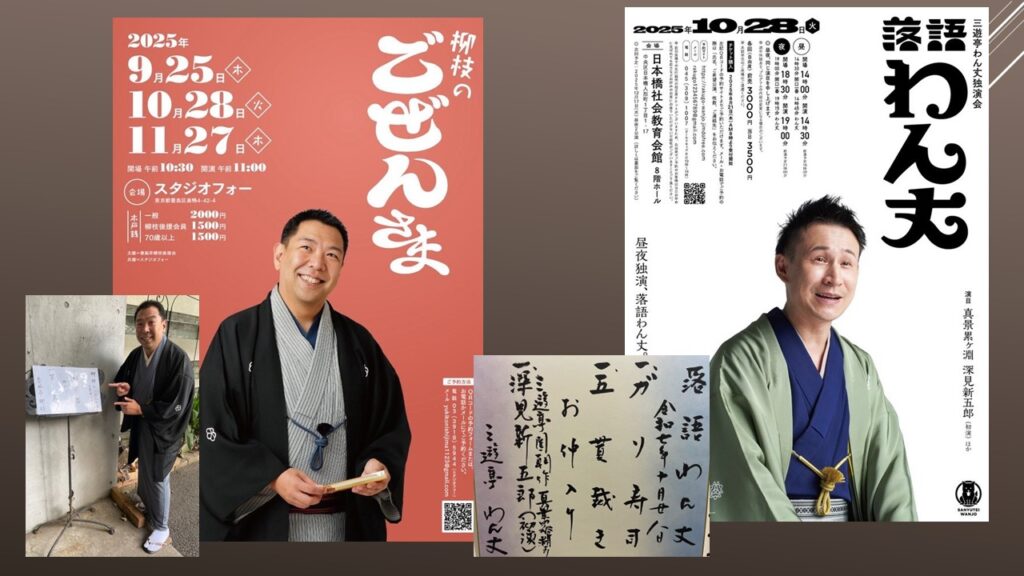

柳枝のごぜんさま 春風亭柳枝「笠碁」、そして落語わん丈 三遊亭わん丈「真景累ヶ淵 深見新五郎」

「柳枝のごぜんさま~春風亭柳枝勉強会」に行きました。「蛙茶番」と「笠碁」の二席。

「蛙茶番」。舞台番という損な役回りでつむじを曲げていた半次だが、岡惚れしているミーちゃんが楽しみにしているから早く来てくれとおだてる番頭の作戦が功を奏するところ、可笑しい。どうせやるなら、観客をアッと言わせたいと縮緬の褌をわざわざ質屋から請け出して張り切ったのはいいけれど…。兎に角、乗せられたら夢中になっちゃう半次が憎めなくて愉しい高座だ。

「笠碁」。碁敵の近江屋と相模屋は本当に仲が良いのだなあと伝わってくる。ひとつの“待った”をめぐって、十年前の暮れの二十八日の借金を年明け一月末迄に返すと約束しておきながら、当てが外れたから二月迄待ってくれないかと頼まれたとき、俺は「待てない」と言ったか?我儘vs強情、意地の張り合いで、ヘボ!ザル!と喧嘩別れをしてしまったが…。

自分にはあいつしかいないんだとお互いが思っていて、相模屋は煙草入れを忘れてきたから取りに行くと口実を作り、近江屋もあの煙草入れが望みの綱だから番頭に届けさせることを拒む。気の置けない友人と碁が打ちたくて仕方ない様子がよく出ていた。碁盤をもって来て、石をピシリ、ピシリと打つ音で誘き寄せようとする近江屋。これで覗きこんだら負けになっちゃうと思いながらも、石の音に吸い寄せられる相模屋。

「煙草入れがお前の店にあると煙草入れがヘボになる!」「ヘボになるか、ならないか、一番来るか!?」「行こうじゃないか!」。そして、二人は抱き合う。柳枝師匠がこの素晴らしき友情を巧みに表現していた。

「落語わん丈~三遊亭わん丈独演会」に行きました。「ガリ寿司」「五貫裁き」「真景累ヶ淵 深見新五郎」の三席。開口一番は春風亭らいちさんで「子ほめ」だった。

「深見新五郎」。「宗悦殺し」と「豊志賀の死」の間に挟まる、あまり演じられることの多くない部分だが、興味深く聴いた。旗本の深見新左衛門の息子、新五郎は剣術の修行で奥州に行っていたが、江戸へ戻ると両親が亡くなっていたことに驚く。墓の前で自害しようとしていたところを、質屋の下総屋主人が見つけ、これを救い、自分の店で新五郎が侍であることを隠して働くようにしてやった。

人柄も良く、仕事も出来るので、“新どん”と呼ばれて重宝された。下総屋で女中奉公している中に、お園という女性がいて、新五郎は惚れた。お園は新左衛門が殺した宗悦の末娘である。お園は虫が知らせるのか、新五郎を好かず、避けている。だが、お園が病で床に伏すと、新五郎は誰よりも優しく看病した。下総屋主人はこれを見て、「女中部屋に出入りするのは良くない」と新五郎に注意する。それでも看病に来る新五郎をお園は「向こうに行ってほしい」と邪険にする。それでも新五郎はしつこかった。

十一月十五日の晩。新五郎は酔って帰ってきた。女中部屋に行灯が点いているのを見た新五郎は中に入る。お園は嫌がるが、「先日、あなたのお姉さんの豊志賀さんに会った。お園の亭主になってくれたらいいのにと言われた」と新五郎は一方的に喋る。「嫌われているのは知っている。私はお園さんに惚れている。一度でいいから一緒に床に入れさせておくれ」と迫る。

お園も看病してもらっている引け目もあるので、そうそう邪険にできず、新五郎はお園の布団の中に入ってきた。だが、お園は石のように体を固くして、新五郎はなすすべもない。「私はもう、これで出て行きます。きょうを命日と思って、一年に一度は私を思い出してください」。そう言って、新五郎は布団を出て、諦めた。

翌日。下総屋は蔵の塗り替えで職人衆が出入りしている。お園は職人の給仕役で、漬物を蔵から出そうとした。すると、目線を感じる。新五郎だ。まだ諦めきれていなかったのだ。「いいじゃないか」と、新五郎はお園を蔵の中で押し倒した。下は藁が敷いてある。抵抗するお園の上に新五郎が乗ると、お園は抵抗しなくなった。お園の背中を見ると、藁の下にあった押し切りの刃でザクザクと切られており、お園は息絶えていた。毒を食らわば皿まで。新五郎は百両を店から盗み、奥州へ逐電した。

三年後。江戸へ戻る。父の新左衛門に仕えていた勇次という男が本所松倉町にいると知って、訪ねることにした。後ろの方で5~6人の男が「御用だ!」と追いかけてきた。新五郎は慌てて、近くの荒物屋に入って隠れた。荒物屋にいた女に新左衛門に仕えていた勇次という男を頼っている旨を伝えると、女は「勇次は私の父です。数年前に亡くなりました。あなたは、新左衛門様のご子息ですか?」。

新五郎は安心し、しばらく泊まらせてくれるよう頼み、草鞋を脱いだ。女は鰻をご馳走するので、買ってきますと言って出ていった。だが、その女は実は捕物の名手、森田金太郎の女房で、鰻を買いに行くふりをして、亭主に新五郎が来たことを報せに行ったのだった。

金太郎以下十手持ちがやって来て、「お園殺しと百両の盗みの罪で召し捕りに来た」。咄嗟に新五郎は近くにあった柿の皮を剥く刃物で金太郎の喉元を突く。そして、二階へ駆け上がり、同心たちがいない場所を見つけて、飛び降りた。だが、そこには藁が敷かれていて、そこに押し切りが置いてあり、新五郎の土踏まずをザックリと切った。そのまま身動きのとれない新五郎はお縄になったという…。お園が死んだのも藁の上の押し切り。三遊亭圓朝の描く“因縁”がそこにもあった。