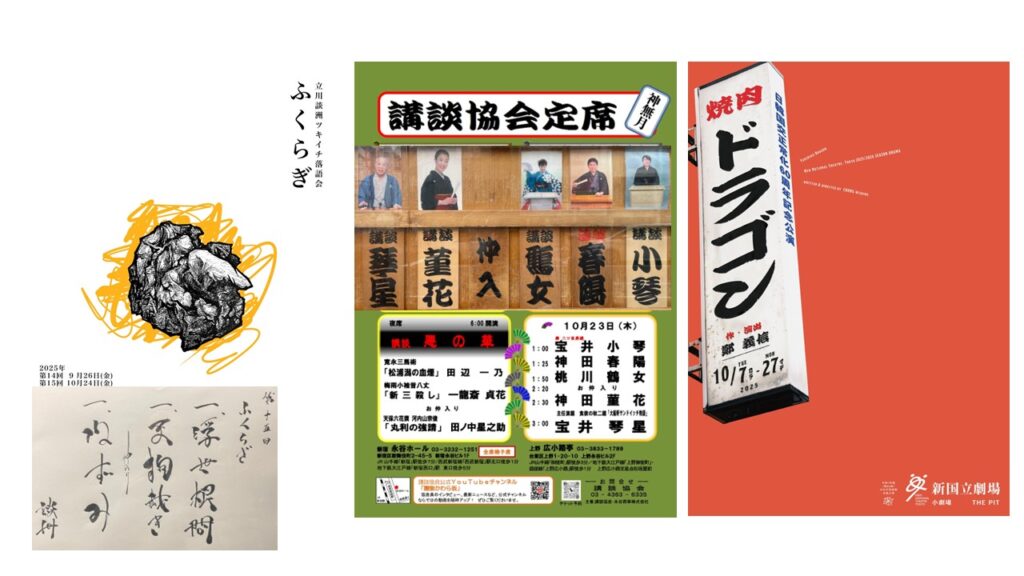

演劇「焼肉ドラゴン」、講談協会定席 宝井琴星「大船軒サンドイッチ物語」、そして立川談洲ツキイチ落語会「ねずみ」

演劇「焼肉ドラゴン」を観ました。作・演出:鄭義信。2008年の初演で読売演劇大賞や紀伊國屋演劇賞など演劇賞を総なめにした名作だ。僕は2016年の再々演の舞台を初めて観て、今回が二回目の観劇である。

万博開催の昭和45年の関西地方都市、空港そばの朝鮮人集落。高度経済成長に浮かれる時代の片隅で焼肉屋「ドラゴン」が営まれている。店主の金龍吉は在日朝鮮人一世、太平洋戦争で左腕を失ったが、それを苦にする風にもみせず生きている。家族は先妻との間にもうけた娘、静花と梨花、それに後妻の英順と連れ子の美花、そして英順との間に授かった一人息子の時生。些細なことで泣いたり、いがみあったり、笑いあったり…。

この演劇の作者である鄭義信氏は在日韓国人の2.5世。母方からみれば三世、父方からみれば二世にあたる。このドラマには作者の生い立ちが、フィクションとはいえ、塗り込まれているという。だから、在日コリアンの悲哀がこの演劇のテーマだと思うし、在日コリアンの問題は現代においてもきちんと向き合っていかなくてはならないと思う。

その一方で、僕がこの演劇で一番気になった存在は千葉哲也氏が演じた清本(李)哲男だ。清本は長女の静花と思い合っていた。だが、静花がある事故に遭って、片足が不自由になってしまう。これがきっかけになったのか、静花は清本を意識的に遠ざけるようになる。清本はやがて次女の梨花と付き合い、結婚をする。しかし、心の奥底では静花のことを忘れられないでいた。

いつまでも定職に就かない清本に梨花は苛立ち、喧嘩が絶えない。そして、梨花はひょんなことから知り合った韓国人と浮気をしてしまう。それは清本の気持ちが自分ではなく、姉の静花にあるという心の引っ掛かりがあったからだろうか…。静花も清本のことを忘れようと韓国人と婚約するが、心は清本にあったようだ。最終的に、静花は婚約を破棄して清本と結婚、梨花も清本と離婚して浮気相手だった男と結婚することになる。そして、二組の夫婦は半島へ渡る…。

静花と清本の間で最初に何があったのか、この演劇では判らないのだが、ともあれ、最終的に思い合っていた二人が夫婦になったことに胸が締め付けられた。

上野広小路亭の講談協会定席に行きました。

「今昔物語 間違えられた魂」宝井小琴/「木津の勘助」神田春陽/「柳沢昇進録 お歌合せ」桃川鶴女/中入り/「野狐三次 両国の積み物」神田菫花/「大船軒サンドイッチ物語」宝井琴星

春陽先生の「木津の勘助」。材木問屋の淀屋重兵衛が墓参りの際に置き忘れた袱紗包み、そこには十両と印形が入っていたのだが、それを木津の勘助という百姓が見つけて届けてあげた。重兵衛は感謝のつもりで、御礼に十両を渡そうとするが、これが勘助は気に食わないというのが面白い。

だから金持ちは嫌いだ。重兵衛が数珠を取り出すときに、隣の小さな墓の上に袱紗包みを置いた。墓は物置とは違うんだ、と。そういう金持ち根性が癪に障るのだと勘助は主張する。重兵衛は「尤もだ」と思い、住まいと名前を訊いて明日改めて御礼に行くことにした。

以来、重兵衛と勘助は豪商と百姓という身分を超えて交流を続けた。重兵衛の娘お直を連れて遊びに行ったときに、お直が勘助の気っ風の良さに一目惚れしてしまう。いくつもの良い縁談を断っていたお直が「勘助さんと夫婦になって、無いものから一つのものを拵えてみたい」と言う。よく出来た女性である。勘助の大家の米屋六兵衛が仲人となって、婚礼を挙げた。「嫁入り道具はいらない。風呂敷包みで来てほしい」と勘助が言うと、風呂敷包みの行列が出来たというのが可笑しい。百姓の暮らしに慣れるために、勘助がお直に飯炊きから全て仕込んで、半年でようやく百姓の女房らしくなったと井戸端でも評判になったというのも微笑ましい。

六兵衛が米相場に手を染めて二百両の借金を抱え、夜逃げしなくてはならないと勘助がお直に言うと、お直は「嫁入りのときに当座の小遣いとして三千両を持ってきた」という。早速、六兵衛に二百両を渡し、助けてやった。残り二千八百両は地域のために使い、勘助は大坂の町の発展に大いに寄与したという…。派手を嫌い、質素で慎ましやかな気持ちをもって生きていく勘助夫婦を見習いたい。

琴星先生の「大船軒サンドイッチ物語」。大船軒の創業者、富岡周蔵の一代記として大変興味深かった。新橋の呉服屋に奉公していた周蔵は横浜の仕立職人の弥五郎から、鉄道が大船から横須賀に延びると聞いて、大船で事業を始める。二十七歳で旅館業を営み、繁盛した。急行列車で静岡まで行く乗客が使う大船駅のホームで弁当を売ったら良いのではないかと考え、一つ12銭の駅弁を販売する申請が許可され、評判を呼ぶ。

生憎一円札しかなくて「釣りはいらない」と弁当を買った紳士がいると売り子から聞いた周蔵は、一等車に乗っていたその紳士のところまで釣銭を届ける。紳士は「暇を持て余していた。横須賀まで話し相手になってくれ」と引き留め、横須賀にある帝国海軍の物資運搬のために横須賀線が引かれたこと、その海軍で大船軒の弁当が美味いと評判になっていることなどを話した。

その紳士こそ、二代総理大臣になる明治政府の元老、黒田清隆だった。黒田はヨーロッパでは駅弁などないが、サンドイッチがあることを話題にした。パンでハムを挟んだもので、ナイフやフォークが要らず、新聞を読みながら、手紙を書きながら、気軽に食べることができる利便性を語った。

この黒田の話をきっかけに、周蔵は高級ホテルやレストランでサンドイッチの研究をし、工夫を重ね、箱入りのサンドイッチを開発した。「まずこれを献上するのは、黒田閣下しかいない」と考えた周蔵は黒田邸を訪ね、試食をしてもらう。「歯切れが良く、上品。そしてハイカラだ」。太鼓判を押された周蔵は、このサンドイッチを20銭で売り出すと、土産にもなると飛ぶように売れた。明治31年、周蔵三十八歳のときである。

評判が良いためにハムが品切れになってしまった。これまでは輸入ものを使っていたが、自分たちでハムを作ろうと、戸塚でハムを作っていたイギリス人のカーチスに弟子入りして、製造法を学んだ。そして、自家製のハムを製造する。これが鎌倉ハムのはじまりだ。何でも興味を持って、とことん研究する富岡周蔵のパイオニア精神に感服した。

「ふくらぎ~立川談洲ツキイチ落語会」に行きました。「浮世根問」「天狗裁き」「ねずみ」の三席。

「ねずみ」はお涙頂戴の人情噺にあえてしないところが、とても良い。鼠屋の主人の卯兵衛はなぜ、腰が立たなくなり、女房もいない、小さな息子と貧しい暮らしをしているのか。卯兵衛が甚五郎に対し、「口下手なもので…」と言いながら、甚五郎が「一人でチビチビ酒を飲みたいので、先に寝てください」と言うのも遮って、身の上話をしたがるところは皮肉が効いていて面白い。

元は虎屋の主人だった。三年前の七夕祭りのときに宿泊客の喧嘩を仲裁しようとして、梯子段を突き落とされ、腰を打って、医者からは「生涯立つことができない」と言われた…までを弁舌爽やかに語る。甚五郎が「得意気で、胸に響かない」と言うのが可笑しい。

その後の経緯は談洲さんが地語りで淡々と進めた。女房の急死、女中頭のお紺を後添えに迎えるも息子の卯之吉に虐待、父子で物置に引っ込むも三度の食事も運ばない、実はお紺と番頭丑蔵が出来ていて、「虎屋を譲り渡す」という証文まで捏造され、仕方なく鼠屋の看板を掲げて旅館業をはじめた…。事実を感情をこめずに語っていくことで、物事の本質が良く見える。

甚五郎は木屑で鼠を彫ってあげ、「左甚五郎作、福鼠」が大評判となり、建て増し、建て増しを続ける盛況。一方、虎屋を乗っ取った丑蔵・お紺の方は客足が遠のき左前に。そこで甚五郎のライバルである飯田丹下に依頼して虎を彫ってもらったが…。「迫力がある」と一般市民は虎に感心したが、甚五郎が駆け付けて「この虎には恨みつらみがある。目に曇りがある。子供だましだ」と言うと、一転して市民たちは「そうだ、そうだ。子供だましだ」。世間一般のモノの評価というものは危ういもので、権威のある人間の一言でガラッと変わってしまう。SNS社会の現代にも通じるメッセージを感じた。