噺すことあり 聴くことあり 菊之丞渾身九席 古今亭菊之丞「今戸の狐」「三井の大黒」

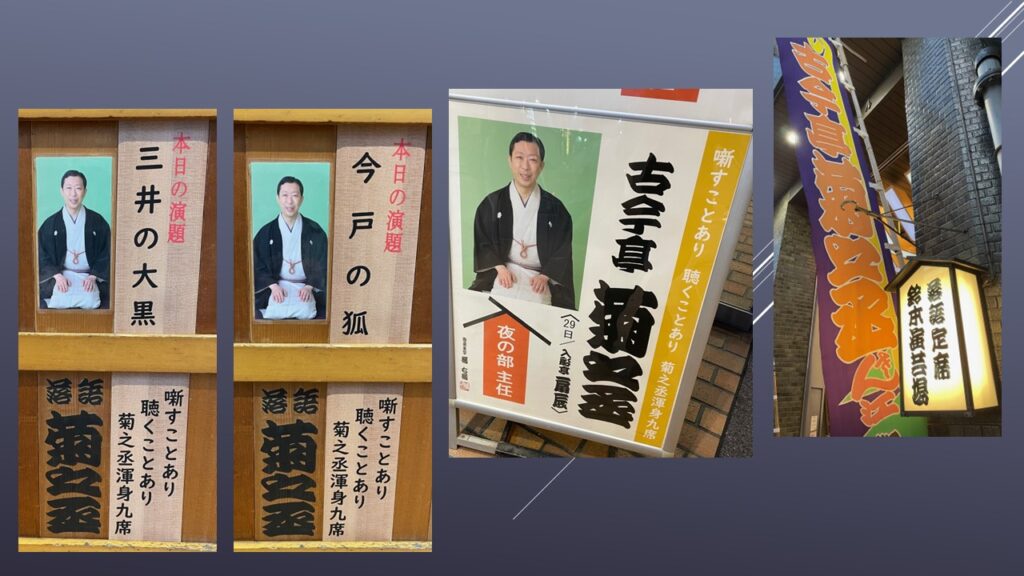

上野鈴本演芸場十月下席二日目夜の部に行きました。今席は古今亭菊之丞師匠が主任を勤め、「噺すことあり 聴くことあり 菊之丞渾身九席」と題したネタ出し興行だ。①淀五郎②今戸の狐③三井の大黒④豊志賀の死⑤芝浜⑥文七元結⑦よかちょろ~山崎屋⑧居残り佐平次⑨休演⑩たちきり。きょうは「今戸の狐」だった。

「出来心」柳家しろ八/「道灌」古今亭雛菊/奇術 如月琉/「花魁の野望」三遊亭わん丈/「時そば」古今亭菊太楼/漫才 ニックス/「ナースコール」三遊亭白鳥/「権助提灯」古今亭文菊/中入り/ムード歌謡漫談 タブレット純/「穴泥」むかし家今松/太神楽 翁家社中/「今戸の狐」古今亭菊之丞

菊之丞師匠の「今戸の狐」は去年3月、ばばん場の「五十の手習」でネタ卸ししたときに聴いている。そのときに、良助の向かいの家に住んでいる小間物屋の善さんの女房が元は千住の女郎だったということには触れたが、良助に今戸焼の狐の彩色を教わったという二人の関係性の説明がなかったため、サゲの「コツのサイ」が弱くなってしまうという印象を受けた。だが、きょうはそこの関係性をきちんと描いていたので、とても良かった。ネタ卸しのときは失念していたのだろう。

符牒の食い違いを笑いにする噺はいくつかあるが、「今戸の狐」はその中でも白眉だと思う。博奕の世界では1個の賽子を使うのをチョボイチ、2個は丁半、3個は狐と呼んだ。素人は賽子は木製や泥で作ったものを使ったが、本物の博奕打ちは動物の骨、つまりコツを使った。女郎買いの本場の吉原に対し、品川は南にあるため吉原を北国(ほっこく)、品川をミナミと呼んだほか、千住は小塚原(こづかっぱら)があったためにコツと呼んだ。これらの仕込みをスマートにしておくのが、この噺では肝要だ。

初代三笑亭可楽は八丁荒らしと呼ばれる売れっ子で、弟子も多くいた。無給の前座の弟子たちは小遣い稼ぎのために中入りで籤を売ったが、可楽の家の二階でも内弟子たちが就寝前にこの売り上げを勘定する。チャリン、チャリンという音が外にも聞こえたのだろう。町内のならず者の男が気づき、「博奕をやっているな。丁半…、いや狐でもやっているのだろう」。強請のネタが出来たと翌朝、可楽を訪ね、「お前のところで狐が出来ているのはお見通しだ」と言うが、可楽は身に覚えがないから、けんもほろろ。すると、こっそり弟子の乃楽が男に「狐だったら、橋場の良助のところで拵えていますよ」と教える…。

良助は二ツ目に昇進して、内弟子ではなく橋場の長屋に住まっている。落語の仕事はそれほどないから、暮らしは苦しい。師匠可楽から禁止されている内職に内緒で手を染めた。それが今戸焼の狐の絵付け、つまり彩色である。向かいの善さんのおかみさんがそれを二階の物干しから覗いて知って、狐の彩色を教えてほしいと頼み、二人は競って内職に励んだ。

その良助のところに「狐が出来ている」と聞きつけたならず者の男が訪ねてのやりとりの噛み合っているようで噛み合わないところが身上だ。「狐が出来ているんだろう?」と問い詰められた良助は、「世間に内緒で」「食うに困ってはじめた」「ようやく顔が揃うようになった」「大きいものから小さいものまで」「金張り、銀張りもあります」…。そう言って、戸棚の中から今戸焼の狐を取り出すところ、可笑しい。男の「泥の人形じゃない!骨(コツ)の賽(サイ)だ!」「ああ、千住(コツ)の妻(サイ)なら、向かいのおかみさんです」。鮮やかである。

上野鈴本演芸場十月下席三日目夜の部に行きました。今席は古今亭菊之丞師匠が主任を勤め、「噺すことあり 聴くことあり 菊之丞渾身九席」と題したネタ出し興行だ。きょうは「三井の大黒」だった。

「道灌」柳家小じか/「牛ほめ」柳家小ふね/奇術 如月琉/「鋳掛屋」入船亭扇橋/「長短」古今亭菊太楼/漫才 ニックス/「コンビニ強盗」春風亭百栄/「豊竹屋」古今亭文菊/中入り/ムード歌謡漫談 タブレット純/「二丁蝋燭」むかし家今松/太神楽 翁家社中/「三井の大黒」古今亭菊之丞

菊之丞師匠の「三井の大黒」。能ある鷹は爪を隠す、だろう。大工棟梁政五郎の弟子たちの仕事ぶりを見ていた甚五郎は「江戸の大工はなりは勇ましいが、仕事がぞんざいで下手だ」と言う。これを聞いた連中は甚五郎をよってたかって殴るが、政五郎の仲裁で甚五郎を自分のところで働いてもらうことにする。

甚五郎はあくまで自分が「あの有名な名人左甚五郎である」ことを隠し、名前は忘れたと言う。政五郎の女房お勝が「大神宮様のお札配りみたい」と言った通り、みかけはぼんやりしているように見えるから、大工仲間は“ぽんしゅう”という名前を付けて呼び、仕事も板削りしか任せない。小僧の仕事だ。

人間が出来ている甚五郎は不満も言わず、鉋で板削りをするが、二枚の板がくっ付いて離れないという名人の腕を見抜いたのは政五郎ただ一人というのも、凡人は見かけで判断しがちということだろう。正体が甚五郎だと知らなくても、政五郎はその腕を買った。そして、正月の小遣い稼ぎをやらないかと誘い、甚五郎は越後屋に依頼されていた大黒様の彫物を思い出し、取り掛かる。

二階で飲み食いも忘れてコツコツと彫り物に打ち込む“ぽんしゅう”の姿を見たら、只者じゃないことはわかるだろう。小さな大黒様が出来上がって、“ぽんしゅう”が湯に行った間に政五郎は二階に上がって、その出来上がりを見て息を飲む。大黒様がニコッと笑った。そこへ甚五郎先生からお手紙を頂いたという越後屋の手代が訪ねてくる。

政五郎はようやく“ぽんしゅう”の正体を知る。「人が悪いね、甚五郎先生」「そうそう、湯の帰りに思い出した」。大工仲間たちも「御無礼の段、ご勘弁を」。越後屋は「伏見で前金30両を渡しているので、残り70両をお支払いします。それに酒一樽、お肴料として10両をお受け取りください」。

運慶が彫った恵比寿様と対になる大黒様の誕生譚。名人はどんな環境であっても、魂をこめて打ち込むことができれば、優れた作品を残せる。そして、何よりも他人から名人と崇められたり、自分自身が名人ぶったりするのを嫌うという…。甚五郎の素晴らしさを垣間見ることのできる高座である。