音楽劇「エノケン」、そして立川寸志、真打名を発表します。「中村仲蔵」

音楽劇「エノケン」を観ました。作:又吉直樹、演出:シライケイタ。

第二幕の市村正親演じる榎本健一がすごかった。昭和初期の浅草オペラで、当時大流行した舶来のジャズに日本語をのせてご機嫌に歌いこなし、図抜けた身体能力でアクロバティックに舞台を駆け回っていたエノケンこと榎本健一だったが、第二次世界大戦後に度重なる苦難に直面する。昭和27年、突発性脱疽により右足の指五本を切除。さらに10年後の昭和37年に病状悪化のため、ついに右脚を大腿部から切断する。最大の武器だった足が奪われたのだ。

義足を付け、激痛に耐えながら血の滲むようなリハビリをはじめ、復活を遂げるが、自慢の動きは封じられた。失意で繰り返す自殺未遂。その間、昭和32年に息子の鍈一が肺結核のために死去。何度も絶望の淵に落とされながらも、エノケンは喜劇俳優であることを決して諦めようとしなかった姿に感動を覚えた。

プログラムの中で市村さんはこう語っている。

エノケンの後半生は悲劇の連続です。(中略)若い頃はオリンピック選手でも出来ないくらいの動きをしていたのに、それが出来なくなるというのは、まさしく僕も一緒なんですよ。二十代、三十代は「ウエストサイド物語」「コーラスライン」「キャッツ」と動きの激しい舞台をずっとやって来たけれど、七十代になると動けなくなってくる。(中略)年齢を重ねるごとに老いと闘いながら舞台をやっている自分と、まるっきり重なるなと思うんです。以上、抜粋。

第一幕ではエノケンの劇団の座付き作家だった豊原功補演じる菊谷榮に思いを馳せた。脚本だけでなく、音楽、振付、舞台装置など様々なパートに目を配り、演出家として妥協しなかった。台本の厳しい検閲、物資の不足にあえぎながらも、エノケンを中央に据え、我が国独自の音楽劇を実現しようと情熱を注いだ。だが、昭和12年に軍隊に召集され、エノケンら座員の見送りを受けるも、中国北部の北支戦線で戦死してしまう。35歳だった。菊谷がエノケンとともに育んだ夢は儚くも打ち砕かれる。

菊谷は絵画学校に通う傍ら、日本大学で演劇を学び、エノケンに誘われて舞台装置家として参加しているうちに、文芸部の一員として脚本を手掛けるようになった経緯があった。この公演の美術を担当した伊藤雅子氏は緞帳に菊谷が描いた人々の笑顔を使用している。「あくまでも大衆の中で生きたい」と語っていた榎本健一のメッセージがそこに込められている気がした。

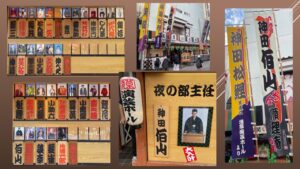

「立川寸志、真打名を発表します。」に行きました。開口一番で立川談九さんが「子ほめ」、寸志さんが「中村仲蔵」を演じ、中入りを挟んで真打名発表が行われた。

結論から言うと、寸志のままで真打に昇進することになった。文字助、談桜、談鶯、談寿楼、寸志のままと5ツの案を考え、師匠談四楼に提出したそうだ。中でも五代目桂文字助襲名については悩んだという。前座、二ツ目時代に四代目文字助師匠には「寄合酒」「佐野山」「権兵衛狸」など、いくつもの噺の稽古をつけてもらったほか、お酒を飲んで芸談や楽屋話などを伺って、一緒に時間を過ごした貴重な思い出がある。2021年10月に文字助師匠が亡くなり、「俺が文字助になる!」と言うと周囲の反応は良好だった。「出版社出身の寸志らしい名前じゃないか」と言われた。また、近い世代で円丈、百生、五郎、小はんといった昇進+襲名が続いている。だが、文字助を継ぐとなると、許諾など根回しが大変というハードルがあった。

寸志は師匠談四楼の前名だ。2011年8月に入門し、見習い一カ月をやったところで、「そろそろ名前かな…多分、〇四楼だろうな」と思っていたら、師匠が「君に<寸志>をやります」と伝えられた。師匠が談志から寸志という名前をもらったときに、楽屋にいた八代目桂文楽が談志に「スンちゃんですな」と言ったという素敵なエピソードもある。洒落が効いていて、噺家らしい。

寸志…確かに前座、二ツ目の名前かもしれないが、軽くて読みやすくて、字面がいいとお客様にも言われた。真打で自分の師匠の前名を名乗っている例は立川流では皆無だ。落語立川流の歴史を語り継ぐ意味でも寸志のままで真打になるのは価値のあることではないかと思うようになった、と。

また、師匠談四楼と亡くなったおかみさんとの「青春の思い出」である名前、寸志をお返しすると、寸志が永遠に思い出の箱の中にしまわれてしまうのではないか。寸志を活かすことが師匠やおかみさんのためににもなるに違いない。考え抜いた末に、寸志のままで真打になることを決めたのだという。いい話ではないか。

「中村仲蔵」。仲蔵が花道の七三で「申し上げます」の台詞を忘れてしくじったとき、座頭の四代目團十郎は「度胸と機転は買う。だが、頓智頓才で芝居をやってはだめだ。楊枝削りの内職ばかりして稽古を疎かにするようじゃいけない。俺のところへ来い」と言って、仲蔵の師匠伝九郎のところに「仲蔵を預かる」旨の手紙を書いてやる。團十郎の優しさが良い。

名題昇進のときもそうだ。「仲蔵は近頃良くなった」と幹部連中が話していたが、「所詮、子役上がり。家柄も血筋もない」と名題昇進を否定していたが、團十郎は独り、「芝居は家柄や血筋でするものではない。役者は腕だ」と鶴の一声で名題昇進が決まる。

夏の狂言に仮名手本忠臣蔵が決まったとき、仲蔵は「初めての名題でどんな役が付くか」楽しみにしていたが、五段目斧定九郎一役。相中がやる役だ。仲蔵は考える。「一緒に稽古に励んでいる團十郎の息子の高麗蔵がいずれ成田屋を継ぐ。おれは邪魔者だ。潰してしまおうという魂胆か。やっぱり、家柄、血筋じゃないか」。

それを聞いた女房のおきしが素晴らしい。「お前さんも偉くなったものだね。名題になったら急にそんなことを言い出す。どんな役がきても何とかしてやろうと努力してきたじゃないか。台詞廻し、見得の切り方…工夫をしていたじゃないか」。そして、続ける。「成田屋が謎をかけたんだよ。仲蔵だったら、どんな定九郎をやるか。新しい定九郎を考えるか。お前さんだったら、できるよ」。

柳島妙見様の願掛けで夕立に遭ったときに入った本所割下水の蕎麦屋。そこで出会った三村新次郎という直参旗本の身なりにヒントを得て、「新しい斧定九郎」を演じてみせる。あまりの迫力に観客は声が出ず、静まり返る。仲蔵は「しくじった」と思い込み、帰宅すると女房のおきしに「上方で修業をしてくる」と言って旅支度をして出ていった。だが、それは思い違いであったことを師匠伝九郎に呼び出され、知る。

「でかした。新しい定九郎だ、仲蔵は凄いと評判だ。大当たりだよ。忠臣蔵はじまって以来のことをやってくれた。明日からはお前を観にお客さんは来るんだ。宮地芝居の俺の弟子が檜舞台で皆を唸らせた。嬉しいよ」。

仲蔵の才覚を見込んだ團十郎、そして亭主の心得違いを諭した女房おきし。この二人の優しさがあって初めて、初代中村仲蔵は稀代の名優になった。そのことがよくわかる素敵な高座だった。