入船亭扇白真打昇進披露興行「井戸の茶碗」

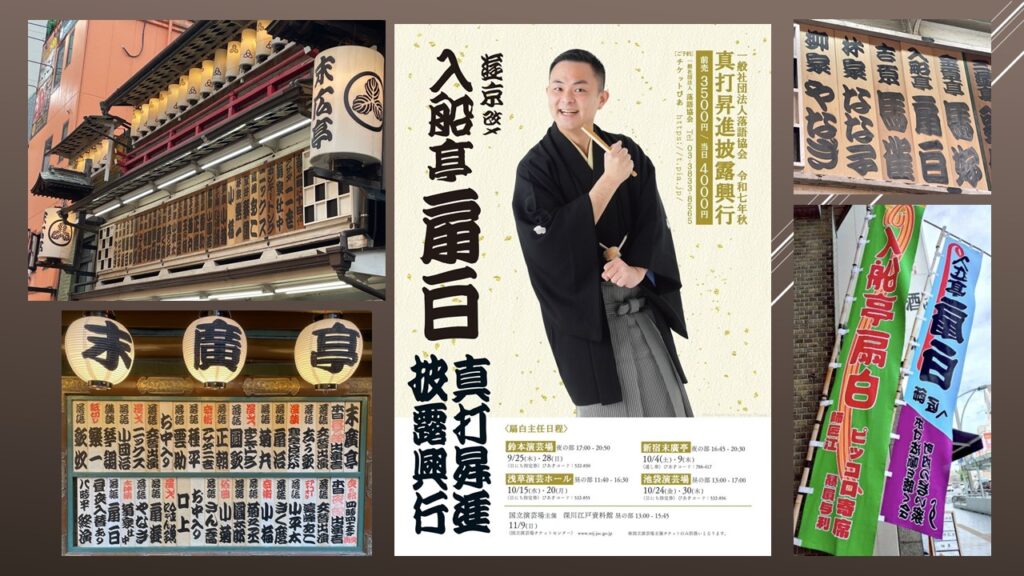

新宿末廣亭の遊京改メ入船亭扇白真打昇進披露興行に行きました。

「寿限無」入船亭扇えん/「ざるや」金原亭杏寿/ウクレレ漫談 ウクレレえいじ/「権助魚」柳家小平太/「託おじさん所」林家きく麿/奇術 如月琉/「宗論」五明楼玉の輔/「浮世床~本」橘家圓太郎/粋曲 柳家小菊/「締め込み」柳家さん喬/中入り/口上/漫才 すず風にゃん子・金魚/「蜘蛛駕籠」入船亭扇遊/「先生の話」柳家やなぎ/太神楽 翁家社中/入船亭扇白「井戸の茶碗」

口上の司会は玉の輔師匠。前座でゆう京、二ツ目で遊京…「京は京都大学の京です。嫌味な名前です」と冗談を飛ばし、沸かせる。鈴本の八月の興行で、夏休みだから「子どもがいるか」、楽屋で遊京に確認したら「男1人、女1人です」。お前の子どもを訊いているんじゃないよ!こういう抜けた可愛いところもある、というのが可笑しかった。

圓太郎師匠。京都大学卒業だからといって、「高飛車」とか「見下している」というところは彼の場合はひとつもない、と。自宅の庭に芝生を敷きたいが、調べたら土は酸性ではなく弱アルカリ性が良いと書いてあった。農学部卒業の扇白に訊いたら、「ごめんなさい。植物の方は専門でないので」と言った後、「でも、関東ローム層は酸性だと思います」と付け加えてくれた。関東ローム層…小学校で習って以来、久しぶりに聞いた言葉。偉いなあと思ったそう。

さん喬師匠。扇白は無口だけれど、ニコッと笑ったときの顔が親しみがあって好きだと褒める。芸というものは師匠から習ったものを自分のものにするのに、時間をかけて一段、一段、階段を昇っていくようなもので、その階段に終わりはない、と。扇は本来、真っ白なもので、そこに自分の絵を描いていく。扇白は良い絵が描けたじゃないかとお客様に評価していただけるようになってほしいと期待した。

扇遊師匠。扇白にとっては大師匠にあたる先代扇橋がゆう京という前座名をつけた。そのときに詠んだ俳句が、茶が咲いて ゆう京白き 香をはなつ。この句の「白」を大層気に入って、遊京は扇白になると譲らなかったそう。師匠としては、やっとここまできたかという思いだと振り返った。そして、真打は真を打つと書くが、心を打つという意味にもなる。そんな気持ちをこめて、一句詠んだ。心を打つ 扇真白き 秋日和。

扇白師匠の「井戸の茶碗」。まず、曲がったことが大嫌いな屑屋清兵衛が良い。千代田卜斎に、仏像を200文で買ってほしいと頼まれると、自分は目が利かないからと拒む。だが、このところずっと風邪で寝込んで困窮している千代田氏が「頼む、この通りだ」と頭を下げるのを見て、ほだされる。「では、200文で預かりましょう。それで儲けが出たら、折半しましょう」。あくまで買うのではなく、預かるということに徹した清兵衛に好感を持つ。

仏像を300文で買い求めた高木作左衛門も清兵衛に負けず劣らずの正直者だ。仏像をぬるま湯で磨いていると、台座の紙が剥がれ、中から50両の紙包みが出てきた。これに対し、自分は仏像は買ったが、中の小判を買ったわけではない。元の持ち主は余程暮らしに困っているのであろうと50両を千代田氏に戻すように清兵衛に頼む。当たり前のことかもしれないが、人間はとかく邪な気持ちが働くものだ。僕が高木氏だったら…と考えると、このような判断をしたか、自信が持てない。

そして、千代田卜斎も頑なである。買ったものから出た50両は、買った人のもの。あの仏像が腹籠りではなく、中に50両が入っていたのは、先祖が何か困窮したときに使えということであったのだろう。だが、わしはその仏像を売り払ってしまった。所詮、身に付かない金だった。これも理屈としては判るが、暮らしに困っていたら、僕だったら有難く50両を頂戴するだろう。

千代田氏と高木氏。どちらも武士の誇りを失くすことは出来ないと50両を押し付け合う。間に入った大家の言葉、「花は桜木、人は武士」。なるほどと思う。だからこそ、井戸の茶碗で300両の騒動になったときに、千代田氏は半分の150両を自分の娘を高木氏の嫁に迎えてもらう支度金として受け取ることで納得した。千代田氏も高木氏も清兵衛を介してやりとりしていたため、一度も会って話したことがない。だが、両者ともに「会わずとも判る。間違いなかろう」と考えたのだ。単なる美談ではなく、説得力のある高座だった。