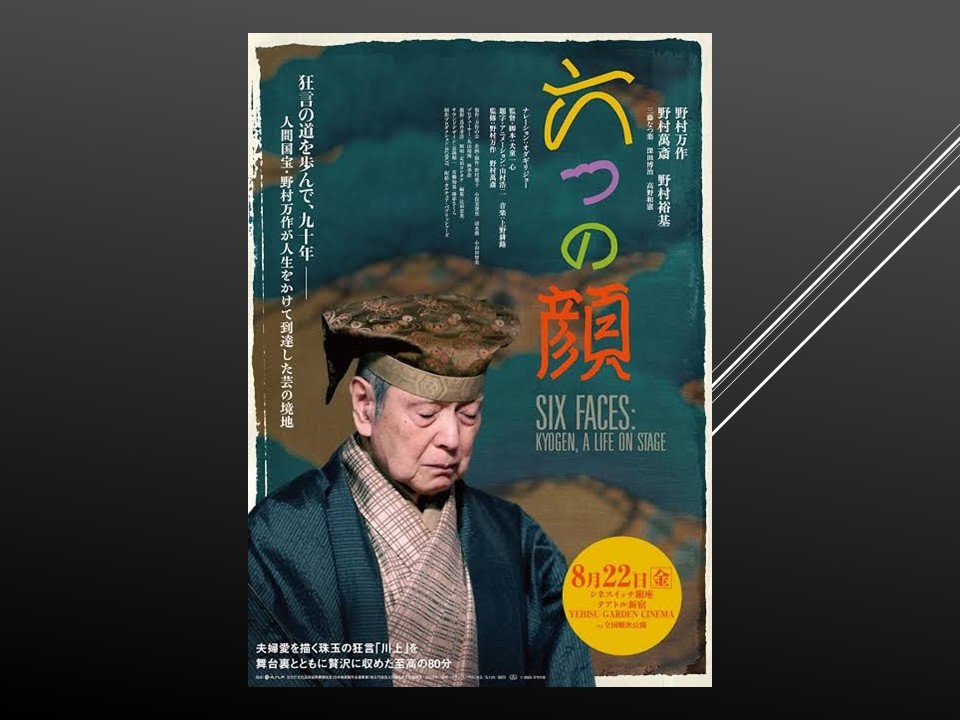

映画「六つの顔」狂言師・野村万作、94歳

映画「六つの顔」を観ました。人間国宝の狂言師・野村万作、94歳が去年文化勲章受章記念公演で演じた「川上」を軸に、さらなる高みを目指す姿を捉えたドキュメンタリーだ。

万作先生ご自身が映画化を希望したのだという。NHKなどで映像としては残っているが、「映画」という形で残しておきたかったのだそうだ。万作先生が心酔した六代目尾上菊五郎の歌舞伎の舞台を小津安二郎監督で映画化した「鏡獅子」(1936年)を見たのがきっかけ。狂言にはそうした作品が1本もないのだという。是非自分の姿も後世に残しておきたいと考えたのだ。

和泉流には254曲もの狂言の演目があるが、その中で万作先生がライフワークとしていた「川上」を選んだ。狂言というと、コミカルな喜劇的要素の強い曲が多い中、「川上」はとてもシリアスだ。

シテは十年ほど前に盲目になった男。吉野川上にある金剛寺の地蔵菩薩は霊験あらたかで、参拝すれば目が明くと聞き、女房に告げて寺に赴く。道中は難儀であったが、ご利益なのか目が明いた。しかし、地蔵尊は今の女房と離縁するという難題を突きつけた。戻って目が明いたことを喜ぶ女房に対し、男は恐る恐る離縁のことを切り出す。女房は怒り狂った。男は考えた末、この女房に支えられる盲目の生活に戻る方を選ぶ。

万作先生はプログラムでこう語っている。

仏様のお告げが夫婦関係を破壊する。そういうお告げになっているところが、私はものすごいと思うんです。普通だったら神様や仏様はプラスの方に物事を運んでくださるはずが、マイナスの方、つまり夫婦に別れろと言うわけです。(中略)夫婦の絆の方がお告げに勝る強さがある。そういうところを「川上」を演じる上で、私は一番大事にしています。狂言は単なる笑いだけではないということを、映画を通してご紹介したいと思いました。以上、抜粋。

そして、「今」演じているということを強調したいと演出が変化したことを例示している。

父の万蔵に教わった当時は、最後の場面で男が妻に引きずられるように、いかにも悲劇のように手を引っ張られて幕へ入りました。けれども、今は男と女が共に手を携えて、一緒に歩んで入っていくようにしています。そういう風にいささか演出を変えてきたところもあって、今の時代に演じる夫婦愛のひとつの形は、そういうものであろうと思っています。以上、抜粋。

息子の野村萬斎さんは「イタリア公演がきっかけとなって、この演出が生まれたのだ」とプログラムで証言している。

ミラノのピッコロ座で上演した時、観客の老夫婦が、舞台上で夫が妻に手を引かれている姿を見ながら奥様の手を握っていたそうです。その話を聞いて、これは夫婦の愛に対する試練であって、それを乗り越えて絆を深めたのだ、と父は解釈して、それまでは妻に引っ張られて連れて行かれる、というような姿だったのですが、父から「引っ張ってくれるな」と言われ、二人で並んで歩いていく形に変わっていったのです。以上、抜粋。

万作先生の美学に「狂言は面白ければいいのではなく、まず美しくなければダメだ」というのがあるそうだ。監督の犬童一心さんは「だから映像も美しいことが必要でした」とプログラムで語っている。

この映画では、ドキュメンタリーによくある手持ちカメラでの撮影は一切使っていません。楽屋などは一発勝負なんですが、絶対に手持ちにしない。歩いているところはスティディカムのような揺れない機材で撮って、それ以外は基本的に全て三脚。狙っているカットが撮れるまで待つ。慌てて撮ろうとするとどうしても手持ちになったり雑になるので、そういうのは一切やりませんでした。多少、虚構に見えたとしても、そうした美意識を大切にしたかったんです。以上、抜粋。

完璧なカメラワークで捉えた「川上」フルバージョンはまさに圧巻の映像であり、万作先生が希望した「後世に残る作品」に相応しい完成度で、期待以上の出来栄えに満足されているのではないだろうか。

万作先生は94歳にして、さらに高みを目指している。

振り返ると、野村万作という男は、絶えず新たな狂言の世界を探ってきた、そういう生き方をしてきたような気がします。それは場合によると、自ずと共通する悲劇性であったりもするわけです。私としては単なる笑いではなく、笑いを超えた劇としての狂言の存在意義というものを一生懸命探ってきました。以上、抜粋。

映画の最後に万作先生は父親の作った俳句を引き合いに出した。「ややあって また見る月の 高さかな」。万作先生にとって、演じても演じても、その先に新たな高みがあるのだろう。人間国宝という呼び名がピッタリの狂言師である。