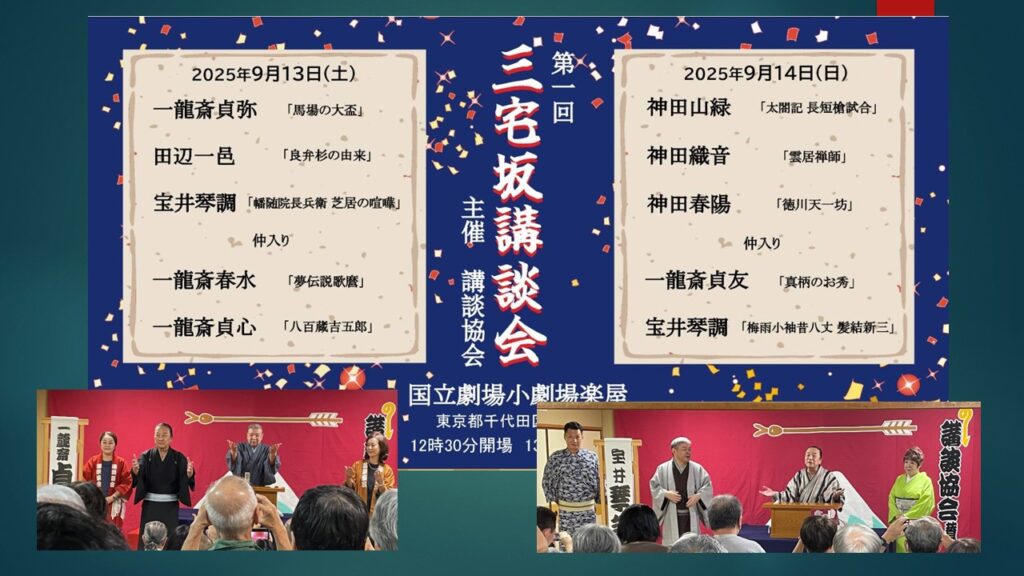

三宅坂講談会 田辺一邑「良弁杉の由来」一龍斎貞心「八百蔵吉五郎」神田織音「雲居禅師」神田春陽「徳川天一坊 山内伊賀之亮と土岐丹後守」

三宅坂講談会初日に行きました。

「木村又蔵 鎧の着逃げ」一龍斎貞介/「馬場の大盃」一龍斎貞弥/「良弁杉の由来」田辺一邑/「幡随院長兵衛 芝居の喧嘩」宝井琴調/中入り/「夢伝説 歌麿」一龍斎春水/「八百蔵吉五郎」一龍斎貞心

一邑先生の「良弁杉の由来」。東大寺初代別当となった良弁僧正の生い立ちがドラマチックだ。二歳の頃、母親が桑畑で作業中に鷲が咥えて飛び去ってしまった。飛鳥の岡寺の義淵僧正が春日明神へ参拝に際に杉の木の上でその赤子を食らおうとしている鷲を見つけたので、経文を唱えると鷲は飛び去り、赤子は運良く怪我無く地面に落ちた。義淵はこれを救い、良弁と名付け、寺で育て、優秀な僧侶となる。

運命のカギは二つある。一つは赤子が守り袋を携帯していて、その中に木彫りの観音様が入っていた。これが実母と巡り会う手掛かりになる。もう一つは良弁僧正が聖武天皇に東大寺に大仏を建立することを進言したことだ。その大仏を見物に行った町人が渡し船に乗ったときに良弁僧正の鷲の件の噂をしていた。我が子を気が狂わんばかりに五十年の長きにわたって諸国を経巡って執念深く探していた母親が偶々同船していてその噂を聞きつけ、東大寺を訪れた。

汚いナリをしていた母親だったが、良弁僧正は優しく話を聞き、鷲に咥えられて攫われた五十年前の記憶、そして守り袋の中の木彫りの観音様が証拠となり、涙の親子対面を果たす。お互いに握りしめる手と手から母子の情愛が伝わってきた。

貞心先生の「八百蔵吉五郎」。チャッ、チャッ、チャッ…という雪駄の裏金の音がこの読み物を印象付けている。本所の呉服問屋から通ってくる若旦那の足音。両国広小路の水茶屋、三好屋で働くお花はこの音に胸が高鳴らせているというのが素敵だ。何度か通ううちに馴染みとなり、芝居見物に誘ってくれたのを契機に男女の仲になった。

お花と父親の由兵衛の住む横山町の裏長屋では、このところお花坊の暮らしが裕福になったと井戸端で噂になる。だが、そこにやって来た若旦那の顔を見た糊売りのお杉婆さんが「あれはお尋ね者の八百蔵吉五郎という盗人だ」と見抜く。実際、若旦那が「もう会えなくなった」とお花に告げに来たという。噂を知っていた由兵衛は「悪い夢を見たと諦めろ」と言うが、お花は「嫌だ。もう一度あの人と会いたい」と諦めきれない。

父娘がそんなやりとりをしていると、縁の下から若旦那、すなわち吉五郎が現れる。「お花さんには心底惚れていた。だが、いずれは凶状持ちであることは知れると思っていたが、言いそびれていた。お花さんがあっしのことを思ってくれるのは涙が出るほど嬉しい。だが、江戸にはもういられない。お達者で」。

このとき、父親である由兵衛が言うことが奮っている。「足手まといになるかもしれないが、お花を連れて逃げてくれないか。可愛がってやってくれ。俺にとっては倅が出来たようなもの。どうか、堅気になってくれ。そして、二人で手に手をとって帰ってくるのを楽しみに待っている」。

家の周りは「御用だ!」の声がいくつもする。お花の手をとって、吉五郎は去って行く。由兵衛は「達者でな」と後ろから声をかけた…。さて吉五郎とお花の運命やいかに。「天明白浪伝」の中でも珍しい素敵なラブストーリーである。

三宅坂講談会二日目に行きました。

「わんぱく竹千代」神田おりびあ/「太閤記 長短槍試合」神田山緑/「雲居禅師」神田織音/「徳川天一坊 山内伊賀之亮と土岐丹後守」神田春陽/中入り/「真柄のお秀」一龍斎貞友/「梅雨小袖昔八丈 髪結新三」宝井琴調

織音先生の「雲居禅師」。不条理な仕打ちを受けても、それに反発するのではなく、自分が努力精進することで相手の鼻を明かして、その恨みを晴らそうと考えた真壁平四郎に感服する。ましてや、その思いは自分が出世するにつれ、恨みから感謝に変わっていく。「素晴らしい」の一語に尽きる。

草履取りとしては、主人である伊達政宗の木履が雪に濡れてはいけないと懐に入れておいた。正しい判断だ。だが、政宗は温かい木履を出され、平四郎が尻に敷いていたと勘違いして怒り、木履で平四郎の額を打ち、裸足で歩いていってしまった。平四郎はさぞ悔しかったろう。だが、一時的な感情に流されず、平四郎は血染めの木履を見つめ、この無念を晴らすにはどうしたらよいか考えた。武芸では劣る。学問を究め、名僧になろうと一念発起したのだった。

比叡山延暦寺で厳しい修業を続けた。心が挫けそうになると、血染めの木履を見て心を奮い立たせた。噂には政宗は50万石を超える勢いの大大名になったと聞き、怠けている場合ではないと思った。嵯峨野の天竜寺から唐土に渡り、さらなる学問を身に付けた。帰国すると、帝の病気を平癒した功績が認められ、権僧正の位が与えられ、帝の菩提寺である雲居寺の住職となり、雲居禅師を名乗る。

このときには政宗への憎悪は消え、ここまで出世できたのも、あの血染めの木履があったからこそと、政宗の武運長久を祈るようになる。折しも、政宗が六十三歳のときに引退し、松島に瑞巌寺を開山することにしたとき、名僧を招きたいということになり、帝の詔によって雲居禅師がその任を勤めることになる。

政宗と雲居禅師こと真壁平四郎の再会。床の間に飾った汚い庭下駄と禅師の額の傷の理由を訊いた政宗は自分の非を認めて詫びたという。もうそのときには、「恨みを晴らす」などという気持ちは雲居禅師にはさらさらなかったというのが凄いと思う。そして、この瑞巌寺で九十三歳で亡くなるまで僧正を勤めたという…。人というのはかくありたいと思う。

春陽先生の「徳川天一坊」。天一坊を三代将軍家光の御落胤と認めさせるため、山内伊賀之亮の少しずつ歩を進めていく策略があっぱれだ。京都所司代、ましてや幕府にいきなり行くのではなく、まず大坂城代の土岐丹後守に認めさせることが肝要と考えた。脇を固めるというのはこういうことなのかと思う。

八百余名の行列をなし、大坂城にやって来って開門を要求するが、両扉ではなく、片扉しか開かない。「無礼である」と抗議すると、門番を勤めていた三枝金三郎は「まだ御落胤の真偽が定まっていない者に対し、両扉を開けることはできない」との大坂城代の土岐丹後守の見識が示される。

伊賀之亮も冷静に応対し、「御帰還あって然るべき」。還御!の声高らかに、長町の宿へと引き揚げてしまった。先鋒を勤めていた赤川大膳だけが、大坂城に残る形となり、土岐丹後守に「天一坊誕生と成長の物語り」をせよと命じられる。大膳も冷静に応対、「書面にて答える」として、日頃伊賀之亮から聞いている偽の経歴をサラサラと書き付けて渡した。

天一坊一行には証拠となるお墨付きと短刀がある。すぐに江戸へ使者を走らせ、その真偽を家光に確かめると、「覚えあり」の回答。ここで改めて、天一坊一行は大坂城入城を許され、「鷺を烏と言いくるめる」自信に満ちた伊賀之亮が丹後守と対決することになる…。わくわくする連続物の抜き読みであった。