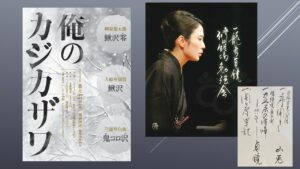

講談協会定席 一龍斎貞花「ミスターよ永遠なれ 長嶋物語」、そして扇橋・朝枝のガリ勉 春風亭朝枝「雛鍔」

上野広小路亭の講談協会定席に行きました。

「蘇生奇談」田辺凌天/「水戸黄門漫遊記 人肌地蔵」神田こなぎ/「青砥左衛門藤綱 裸川の由来」一龍斎貞橘/中入り/「新吉原百人斬り 次郎吉お紺馴初め」田辺銀冶/「ミスターよ永遠なれ 長嶋物語」一龍斎貞花

銀冶先生の「次郎吉お紺馴初め」。八ッ橋花魁に裏切られたことをきっかけに百人斬りに及んだ佐野次郎左衛門の父親、次郎兵衛がまだ次郎吉を名乗っていた時代に遡る。小松原某という医者の倅だった次郎吉だが、目明かしの焼金の鉄蔵の二階に居候して、遊び呆けていたが、江戸で堅気になれという鉄蔵の勧めで蕎麦屋の仁右衛門の許で働いていた。だが、博奕の味を覚えて金欲しさに三田三四郎という若侍を殺害して200両を奪う。また、鉄蔵の娘のお信と夫婦になっていたが、博奕から足を洗ってくれという女房に嫌気が差し、絞め殺してしまった。

この日の高座は次郎吉が芝宇田川町の貧乏長屋に身を隠し、博奕場通いをしていたときの話。元は芸者で仙台様江戸留守居役を務める渋江右膳の妾、お紺が銭湯から帰って来るところを次郎吉は見かけ、「いい女だな」と思う。井戸端に出ると、鼈甲の簪が落ちているのを見つけた。そこに、渋江の勝手口から婆やが出て来て、次郎吉に話す。「ご新造が旦那から買って貰った簪を落とした。知らないかい?」。次郎吉は素直に「これじゃあないか?」と渡す。喜ぶ婆や。

しばらくして、婆やが金包みを持って次郎吉のところへ来る。5両ある。ご新造の御礼だという。だが、次郎吉は「そんなものを欲しくて渡したのではない。俺は物貰いじゃない!」と突っぱねる。そして、「気持ちを表すなら、酒の一杯でもご馳走しろ」。次郎吉はお紺との酒宴を設けてほしかったのだ。

果たして、膳の支度が整ったから来てほしいという誘いを受ける。だが、ちょいと次郎吉の計算が違った。酒宴にはお紺とともに渋江右膳も同席していたのだった。渋江からは「お紺と婆やの女二人の所帯。頼りにしている」と言われる。

その日はそれで終わったが、次郎吉のことを気に入ったお紺は段々と夢中になる。渋江も「虫が付いたな」と勘付き、妾宅に来なくなる。それをいいことに、お紺は次郎吉に「こっちへおいでなさいよ」と誘い、次郎吉は貧乏長屋から越してくる形となった。だが、次郎吉の博奕狂いは治らない。お紺は「旦那に言って軍用金を工面してあげる。ただし、これ一回きり。博奕で負けたら、もう自分には博奕の才覚がないのだと覚って、一緒に商売をしておくれ」と次郎吉を諭した。この日の高座はここまで。改めて「新吉原百人斬り」を通しで聴いてみたくなった。

貞花先生の「長嶋物語」。物語というよりは、長嶋茂雄の生い立ちから、現役時代、監督時代、そして亡くなるまでにあったエピソードを語る形の漫談風講談だった。

千葉の佐倉第一高校ではショートを守っていたが、途中からサードになった。3年生のときに夏の甲子園の南関東代表を競う予選で熊谷高校と対戦、後に東映フライヤーズに入団する福島郁夫からバックスクリーンに運ぶ特大のホームランを放ったことから注目され、巨人から50万円の契約金で誘いがあったそうだ。だが、当時の巨人には宇野光雄というサードを守る名選手がいたため、これを断り、立教大学に進学した。当時、西鉄ライオンズに中西太が50万円で入団しているから、大変な評価だったわけだ。

立教大学では、杉浦忠(のちに南海ホークス入団)と本屋敷錦吾(のちに阪急ブレーブス入団)とともに「三羽烏」と称された。砂押邦信監督が特別扱いをするので、大沢啓二ら先輩たちは監督排斥運動を起こした。嫌気を起こした長嶋と杉浦は大学を中退して中日ドラゴンズに入団したいと中日の高田代表に直談判したが、高田は「卒業してからにした方が良い」と諭したという。これを聞いた杉下茂は「惜しいことをした」と悔しがったそうだ。

東京六大学野球で華々しい活躍をした長嶋を獲得しようと熱心だったのは、南海の鶴岡一人監督だった。だが、「花形スターがほしい」と巨人が猛烈な巻き返しをした。佐倉にいる家族のことを考え、長嶋は最終的に大阪ではなく東京に本拠地のある球団を選んだ。

金田正一に四打席四三振というデビュー戦、天覧試合の阪神戦で4対4の同点で迎えた9回に打ったサヨナラホームラン、アメリカにキャンプに行って「アメリカの子どもは英語がうまいね」と言った…数えきれない記録以上の「記憶」を残した長嶋茂雄と懇意にしていたという貞花先生ならではのお話が面白かった。

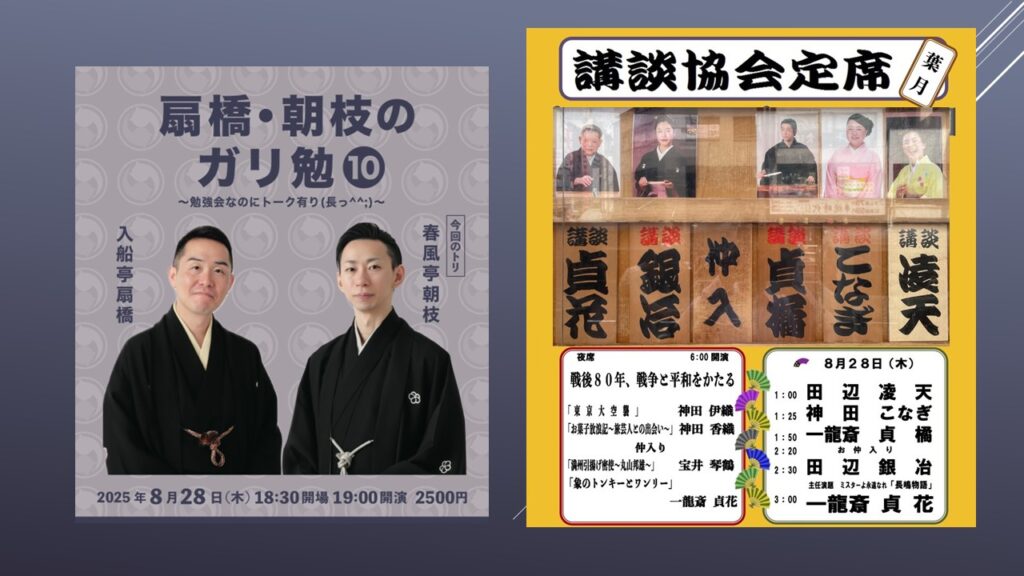

「扇橋・朝枝のガリ勉」に行きました。入船亭扇橋師匠が「宗悦殺し」と「七度狐」、春風亭朝枝さんが「雛鍔」と「牛ほめ」だった。

扇橋師匠の「宗悦殺し」。深見新左衛門がもっと宗悦に対し、邪険な扱いをした方が(例えば盲人が来ると酒が不味くなる!というような台詞)、怨念が深くなるのになあと思った。女房おかねが奉公させてもらった恩もあり、他の人よりも利子も安くして融通してあげているというのに、新左衛門は借りた金を何度訪ねても「払えない。ないものはない」と突っぱねる。

「わしは痩せても枯れても天下の旗本だ。無礼だぞ。手討ちにしてやる!」「わしは蕎麦粉じゃない。いつまで経っても返さないなんて、べらぼうだ」。無礼者!と言って、新左衛門は峰討ちにしたつもりが、宗悦の肩口から乳の下にかけてザックリと斬られ、血が滴る。

この祟りによって、新左衛門の奥方が患いつき、按摩に鍼を打たせたが、かえって痛みが増す。さらに宗悦を殺した一年後に現れた按摩は新左衛門の肩を揉むが、痛い。「斬られたときの痛みはこんなもんじゃありませんでした。お金を返さないなら、痛みで返す…」。宗悦の亡霊によって、新左衛門は奥方を斬り、自分も自害してしまった。乱心ということで、家は取り潰しになった。宗悦の亡霊の台詞の言い方や、新左衛門の錯乱した様子など、好みの問題かもしれないが、もっと過剰に表現すると真に迫るような気がする。

朝枝さんの「雛鍔」。植木屋のお屋敷の価値観への憧れ。「子どものうちは銭なんか知らない方がいい。欲しいものはモノで与えればいい」という教育方針を長屋に持ち込もうとするところが、この噺の眼目だろうが、僕は次の二点が好きだ。

まず、旦那が植木屋に「他の植木屋に頼んでしまって申し訳なかった」と詫びにくる一件。昔は我が家はこれを買うのはここの商人、これを頼むのはここの職人と決めていて、それは親父の代、いやもっと祖父の代から決まっていた。松の木の植え替えをお彼岸までに済ませたいと旦那が言っていたのを聞いて、番頭が気を廻して他の植木屋に頼んでしまった。その現場を目撃した植木屋は酔った勢いもあって、頭に血が昇り、「こっちの方から出入り止めだ!」と激怒した。そういう一本気なところが江戸っ子であり、その慣習みたいなものは昭和の時代にも残っていたように思う。なんでもネット発注してしまう現代へのアンチテーゼとして好きなエピソードだ。

もう一つは、客人が来たらお茶を出す、それもお茶だけでは失礼で、茶菓子も出すという風習だ。たとえそれが去年の貰いモノの羊羹だっていい。体裁というものを気にした。羊羹を切るのはまな板に庖丁では菜っ葉臭くなってしまうから、羊羹の蓋を利用して上から押す。これも生活の知恵だ。そして、お盆に載せて出すときも、直接ではなく半紙を敷け。折り目をずらして、気取るんだ。色気を出すんだよ。貧乏していても、そういう見栄は大切にしていた。これも昭和の時代までは残っていた価値観のように思う。

落語はただ笑わせればいいというものではない。江戸から明治、大正、昭和と続いてきた庶民の生活習慣のようなものを令和の今にも伝える。これも落語の大切な役割のように思う。