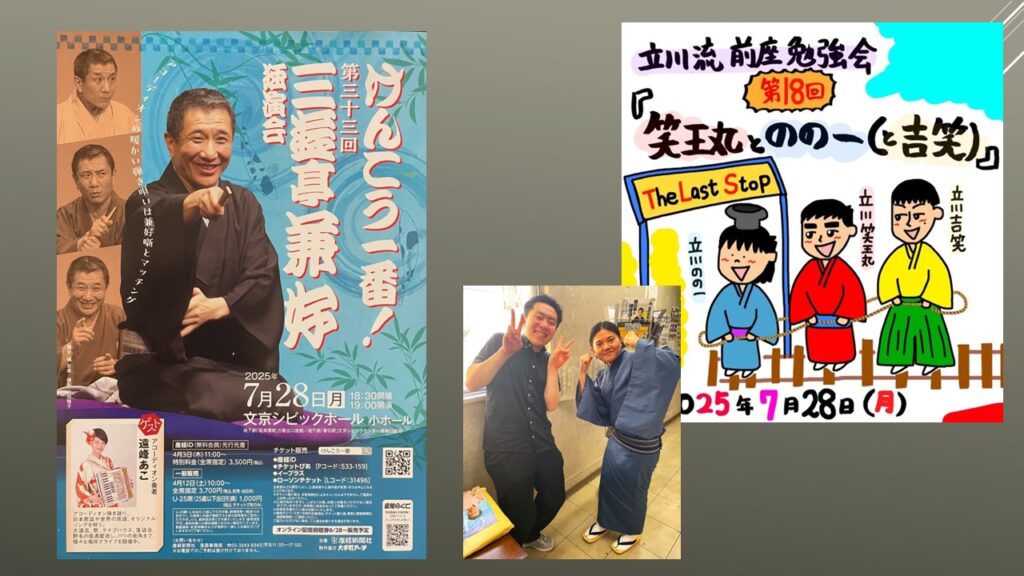

立川流前座勉強会 立川のの一「鮫講釈」、そして けんこう一番!三遊亭兼好「ねずみ」

立川流前座勉強会「笑王丸とのの一(と吉笑)」に行きました。立川笑王丸さんが「蝦蟇の油」と「魚根問」、立川のの一さんが「子ほめ」と「鮫講釈」、立川吉笑師匠が「狸の恩返しすぎ」だった。笑王丸さんが8月1日付で二ツ目に昇進するため、この会は最終回となった。

笑王丸さんの「魚根問」。がんもどきの裏表に、「表裏一体という言葉はここから生まれた」。アジは「味が良い」からアジだという先生に対し、八五郎が「美味しい魚はたくさんある」と反論すると、「それはお前の個人的感想だろう」と突っぱねる理屈が可笑しい。サンマの名付け親がさかなクンというのも面白い。兎に角、先生が「自分の言うことは絶対だ」という根拠のない自信がこの噺の肝だろう。

のの一さんの「鮫講釈」が見事だった。「鮫に食われて死ぬ前に」読んだ講釈師の五目講釈がテンポ良く、流暢で鮮やか。マクラで子どもの頃に学校から帰ってきて再放送で流れている「水戸黄門」や、映画で観た「極道の妻たち」の決め台詞が「かっこいい!私もやってみたい」と友達の前で披露していた思い出、そして大映ドラマを師匠志ら乃からDVDに焼いてもらって観ているが、「ヤヌスの鏡」にはまっていて、これも決め台詞を真似していると喋っていたが、本編の講釈の中にそれを入れ込んでいるが面白かった。「風見慎吾がカッコイイんです」って(笑)。

「けんこう一番!~三遊亭兼好独演会」に行きました。「権助魚」「壺算」「ねずみ」の三席。開口一番は三遊亭けろよんさんで「浮世床~本」、ゲストはアコーディオン漫謡の遠峰あこ先生だった。

兼好師匠の「ねずみ」は生駒屋の存在によって、この噺を湿っぽくせずに明るく描いているのが素晴らしい。鼠屋主人の卯之助の幼い頃からの友達で、おしゃべりでおせっかいだけど、優しくて親切なところが良い。

以前は真向かいの大きな旅籠、虎屋の主人だった卯之助がなぜ、物置のような狭くて汚い鼠屋の主人になってしまったのか。卯之助自身は甚五郎に対して遠慮して口を開かなかったが、そこへ登場した生駒屋が「聞いてやってください」と話し出す。別にお情けを貰おうとか、そういう計算があるわけではない。ただ、友達として聞いてほしかったのだと思う。

卯之助と二人三脚で虎屋を切り盛りしていた女房が風邪をこじらせ亡くなった。後添えを持てという親類の声に抗えず、女中頭のお紺を後妻にした。七夕祭りで満員の部屋で、江戸の客同士の喧嘩があり、仲裁に入った卯之助が突き飛ばされて、梯子段を落下、腰が立たなくなってしまった。

そんな中、倅の卯之吉とお紺の関係がうまくいっていないという噂を聞いた。嫌がる卯之吉を裸にすると、体中が傷だらけ、痣だらけ。卯之吉は父親に抱きつき、「どうして、おっかさんは死んじまったんだ!いい子にするから、お願いだから、おっかさんを生き返らせてくれ」と泣き叫んだ。以来、卯之助卯之吉親子は向かいの物置小屋に籠る。最初は運ばれていた三度の食事も全くよこさなくなった。

生駒屋が卯之助の代わりに文句を言うと、番頭の丑蔵が「あの親子は私たちには何の関わり合いもない」と言う。そして、「虎屋を受け渡すものなり」という証文を見せた。卯之助がお紺に印形を預けており、お紺は丑蔵と深い仲になっていて、いわば虎屋を乗っ取られた形になってしまったのだ。

可哀想に思った生駒屋は卯之助卯之吉親子の世話をする、だが、卯之吉が「それじゃあ、乞食になっちまう。おじちゃん、旅籠のやり方を教えてくれ」と言われ、この親子が始めたのが鼠屋というわけなのだ。

ここまで生駒屋の話を聞いた甚五郎は漢気を出す。自分に出来ることは…「鼠でも彫りましょう」。一晩かけて彫り上げた鼠を盥に入れ、「この鼠を見た者はこの宿に一泊するように」と木札を立てて、去って行った。

木札には「福鼠 左甚五郎作」とあり、盥の中の鼠は生きているかのように動いている。このことが評判となり、鼠屋には近郷近在から泊り客が押し寄せ、大盛況。建て増し、建て増しを続け、生駒屋は「鼠屋別館」になったというのが可笑しい。

一方、客を奪われて左前になった虎屋は飯田丹下に虎を彫ってもらうが…。駆け付けた甚五郎と二代目政五郎が「この虎は駄目だ。目に恨みがこもっている」。福鼠には魂がこもっているのとは対照的なのが、この噺の肝だろう。「猫かと思った」という鼠の一言にすべてが集約されている。明るい演出で良い人情噺に仕立てている兼好師匠の手腕を再確認した高座だった。