柳家喬太郎独演会「社食の恩返し」、そして せたがや夏いちらくご 春風亭一之輔「団子屋政談」

柳家喬太郎独演会に行きました。「花筏」と「社食の恩返し」の二席。開口一番は三遊亭けろよんさんで「黄金の大黒」、ゲストは寒空はだか先生だった。

社員食堂で思い出すのは、僕が大学を卒業してNHKに就職し、名古屋放送局に赴任した4年間だ。昼休みには放送局の地下1階にある食堂で定食を食べるのが定番だった。厨房で働くおじちゃん、おばちゃんと職員は顔なじみで、「きょうはどんな定食だろう」と楽しみにしていた。

勿論、名古屋グルメと呼ばれる味噌煮込みうどん、味噌カツ、鰻の櫃まぶし、横井のあんかけスパゲッティ…等もあるから、週に1回くらいは外に出て食べることもあったが、夕食はほとんど職場の仲間と外食するので、昼飯は社食が多かったと記憶している。なにせ、値段が安かった。

入局4年目で放送局の建物を建て替えることになり、それと同時に新しい大きなビルディングには「民間活力の導入」とやらで、NHK以外の民間企業も入居。当然民間の飲食店が何軒も入ることになり、社食は自然消滅してしまった。おじちゃん、おばちゃんがやっている社食の味が消えてしまったのは何とも寂しかった。

世の中は何でも「経費削減」が優勢となり、社食以外にも保養所が廃止されたり、職員寮も売却して借り上げマンションとなったり…。僕が入局したときの受付嬢は職員だったが、皆総務部に配属になり、ガードマン含め民間活力が導入された。そうそう、車輛部の運転手も職員でロケなどに一緒に行ったが、ロケバス会社などに取って代わった。地元の地理に明るく、美味しい食べ物屋さん情報など詳しかったのになあ。昭和は遠くなりにけり、である。

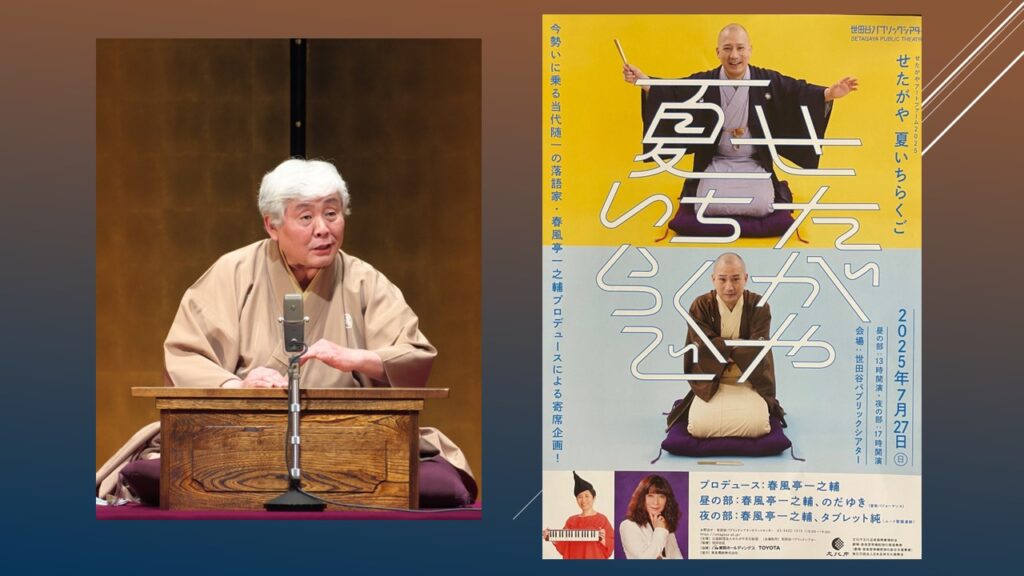

「せたがや夏いちらくご~春風亭一之輔独演会」に行きました。「千両みかん」と「団子屋政談」の二席。開口一番は春風亭いっ休さんで「近日息子」、ゲストはムード歌謡漫談のタブレット純先生だった。

「団子屋政談」。前半の「初天神」部分は息子の金太郎の大人顔負けの口八丁手八丁、頭の回転の良さと変に世間づれしている物言いが面白い。「団子屋ごと買ってくれと言っているのではない」「団子一本で親子の絆を断ち切りたくない」「買わないと、ちょいとことですぜ、旦那」等々。どんな卑怯な手を使っても父親の八五郎を説き伏せようという…。これに対し、八五郎が「家に帰ったら、籍抜くからな」も可笑しい。

そして、後半の創作部分。団子の蜜の二度漬け、三度漬けは今にはじまったことではなく、金太郎が三歳のときから毎年確信犯でやっていて、今年は五年目。堪忍袋の緒が切れた団子屋は南町奉行の大岡越前守に訴えるという騒動記。金太郎が島流しされたいとはしゃいだ上、越前守に「実際に天神様に行って自分の目で確かめたらいかがですか」と提案するところなど、おませな金太郎らしい。

だが実際に越前守が金太郎と“疑似親子”となって、初天神を楽しむことになると、勝手が違ってくるのが面白い。暴れん坊将軍のテーマで白馬に乗って登場した越前守。手を繋いでヨイヨイヨイをしようとするが、侍ゆえ握力が異常に強かったり、謡を心得ていると言って大きな声で「ヨーイ、ヨーイ、ヨーイ」と謡ったり、ただでさえお奉行が天神様に来るという噂で黒山の人だかりなのに、金太郎は恥ずかしくて仕方ない。

飴屋を300両、団子屋を500両で買収してしまって、金太郎は「もう帰りたい!面白くない!お父っつぁんがいい!お奉行様なんか嫌だ!」と音を上げる。その言葉を捉えて、越前守は白馬の中に入っていた八五郎を呼ぶ。本当の馬ではなく、被り物を八五郎がかぶっていたのだ。「金坊!」「お父っつぁん!」。

美しい親子の愛である。越前守は言う。「もう二度とお父っつぁんの子に生まれるんじゃなかった、他のお父っつぁんの子に生まれれば良かったなどと言うでないぞ」。これぞ名裁き!全編爆笑新作落語なんだけど、ちゃんとメッセージ性を持っているのがすごいよなあ。