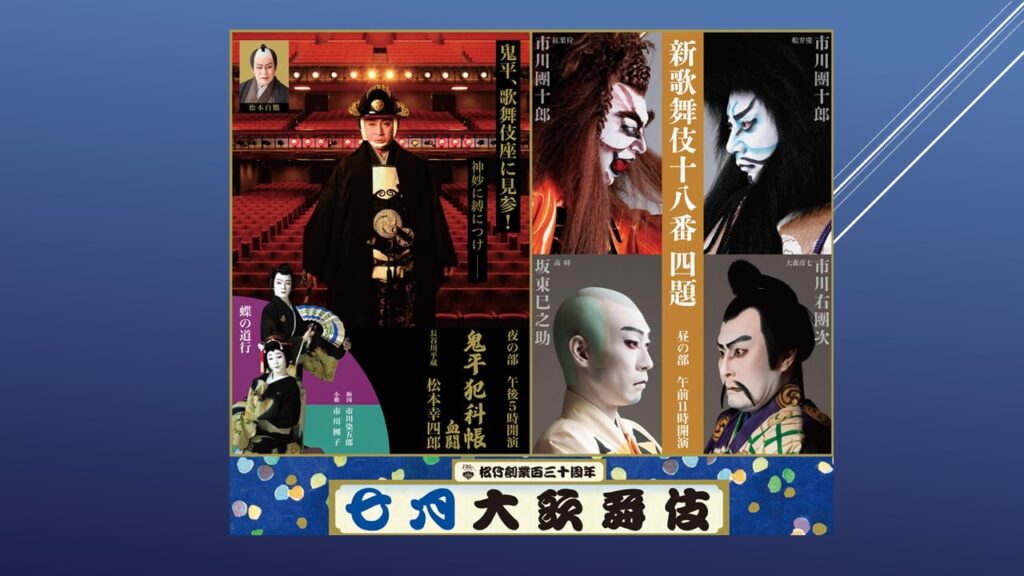

歌舞伎「鬼平犯科帳 血闘」

七月大歌舞伎、昼の部と夜の部に行きました。

昼の部 大森茂七/船弁慶/高時/紅葉狩

夜の部 鬼平犯科帳 血闘/蝶の道行

「鬼平犯科帳」。タイトルの上に「二代目中村吉右衛門に捧ぐ」と付いている。池波正太郎先生の傑作時代小説「鬼平犯科帳」は昭和44年に初世松本白鸚(当時幸四郎)の主演でテレビドラマシリーズの放送が開始され、昭和47年まで91本が製作された。その後、長谷川平蔵役は丹波哲郎、萬屋錦之介に引き継がれた。そして、平成元年から二代目中村吉右衛門が平蔵を演じる。鬼平というと播磨屋と思う人が多いだろうが、そこに至るまでには少々時間を要したという。

吉右衛門が40歳のときに、「是非、平蔵を」という話が来たが、断っている。「まだ実父のイメージが強烈で、まだまだ若手の類だから」という理由。5年後に再度打診して、快諾を得たという。時に45歳。長谷川平蔵が火付盗賊改方長官になったのも45歳。「もういいかな」と吉右衛門は当時の心境を振り返っている。何事にも筋を通した吉右衛門の性格が表れていると、筋書の「鬼平犯科帳と歌舞伎」で児玉祥子氏が書いている。なるほど。

吉右衛門は当たり役として、平成28年のシリーズ最終150話まで長年演じ、歌舞伎の舞台としても度々上演され、その鬼平像は不動のものになった。

令和6年に松本幸四郎が祖父、叔父の当たり役を受け継ぎ、テレビドラマシリーズが開始。同時に映画も公開された。今回は、歌舞伎版鬼平として創られた新たな作品だ。

面白いと思ったのは、序幕で平蔵が長官になる前の長谷川銕三郎時代を市川染五郎が演じ、大詰でその20数年後の長官になった平蔵を松本幸四郎が演じていることだ。これは単に親子二代で同一人物を演じているということではなく、やんちゃな銕三郎だった頃のエピソードを分厚く描くことで、後に江戸の治安維持に尽力した平蔵の人間的魅力を浮かび上がらせているという点において興味深いという意味だ。

序幕。侍の跡取りである銕三郎だが、“本所の銕”“鬼銕”と呼ばれ、相模の彦十といった無宿人と親しくつきあっている。だが、夜鷹のおもんを三下たちから救ってあげる正義の味方的な存在というのが鬼銕と呼ばれる所以だ。

銕三郎がねぐらにしている「盗人酒屋」。営んでいるのは昔泥棒だった鶴の忠助という男だ。泥棒時代から「犯さず、殺さず、貧しきからは奪わず、有り余るところから盗む」を信条としていた。それを銕三郎が気に入ったのだ。

忠助の一人娘、おまさの存在が重要だ。彼女は銕三郎が真っ当な人間になるように祈っていて、暴れたことを知ると叱る。銕三郎は血の繋がらない継母と反りが合わなくて家出をして、本当の母の愛を知らない。そんな寂しさもおまさは理解していた。

夜鷹の顔役である閻魔の伴五郎がおもんを殺したことを知り、銕三郎と彦十が乗り込んで大乱闘した末に、伴五郎を叩き殺した。このときも、現場におまさがやってきて「大事に思っている人の気持ちをわかってほしい」と問い詰める。おまさが大事にしていた鬼子母神のお守りを銕三郎に押し付け、去って行く。この銕三郎とおまさの絆が20数年後に蘇るのが面白い。

大詰。火付盗賊改方長官になった長谷川平蔵宅に幼馴染のおまさが訪ねる。おまさは父が死に、盗賊の引き込みとして生きてきたという。しかし、その道に嫌気がさし、盗賊から足を洗い、密偵となって平蔵の役に立ちたいという。だが、平蔵はその願いを喜んでは受け入れられなかった。おまさは勝手にすると言って、意志を曲げずに立ち去った。

おまさは小間物商いをしながら、密偵として平蔵に役に立つ情報を拾い伝え、次第に火付盗賊改方同心の信頼を得ていく。強盗計画を企む日置玄蕃ら浪人者数名が、おまさを拐かした。しかし、平蔵と彦十のためにおまさは手掛かりとなる紙縒りを天井裏に残していた。それを手掛かりにして、平蔵らは日置がおまさを監禁している化け物長屋の離れに密かに忍びこみ、捕物は成功する。これもおまさが犠牲になってくれたおかげだ。

最後の大川土手の場面が良い。平蔵はおまさに対し、「もっと自分を大事にしないか」と叱咤しながら、かつておまさから貰った鬼子母神のお守りを出し、「これが今まで俺を守ってくれた。これからは、それがお前を守ってくれる」と言って、おまさに手渡す。長谷川平蔵とおまさの絆の物語が滲みた。