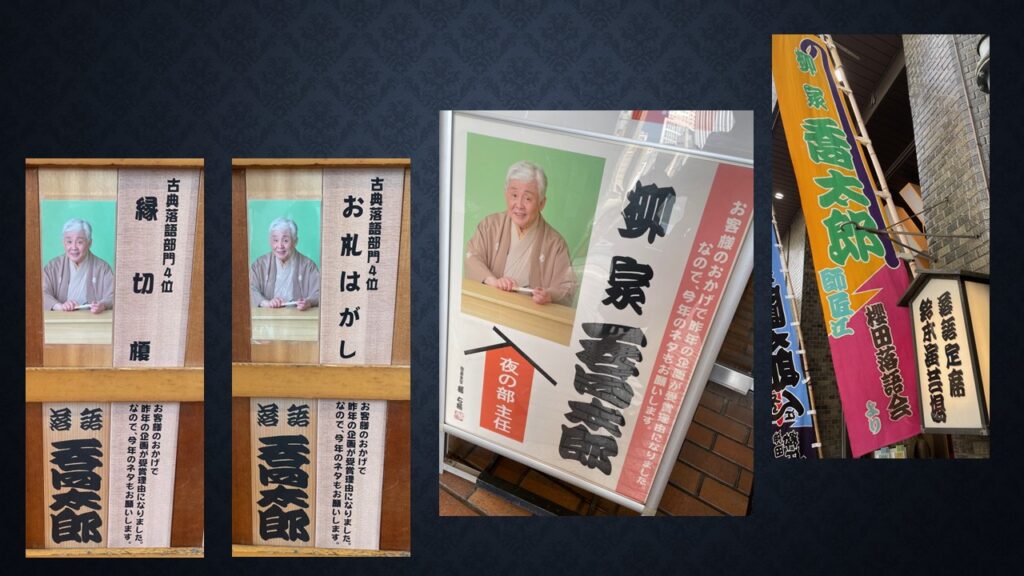

お客様のおかげで昨年の企画が受賞理由になりました。なので、今年の企画のネタもお願いします 柳家喬太郎「お札はがし」「縁切榎」

上野鈴本演芸場七月上席初日夜の部に行きました。今席は柳家喬太郎師匠が主任を勤め、「お客様のおかげで昨年の企画が受賞理由になりました。なので、今年の企画のネタもお願いします」と銘打った特別ネタ出し興行だ。

昨年七月中席で、「喬太郎企画ネタ尽きました、お客様決めてください」と題して、あらかじめ古典10席、新作・改作10席を列挙して、その中から古典1席、新作・改作1席をネット上で投票してもらい、それぞれの部門上位5位までを演じた。その成果が認められ、令和6年度芸術選奨文部科学大臣賞を受賞した。

ならば、今年も同様の企画をやりましょうということになり、投票上位の古典5作品と新作・改作4作品(四日目休演)が演じられることになった。結果は以下の通り。古典①品川発廿四時廿七分②子別れ③偽甚五郎④縁切榎④お札はがし⑥茶の湯⑦寝床⑧竹の水仙⑨短命⑩宿屋の富。新作①落語の大学②ハンバーグができるまで③抜けガヴァドン④掛取バンザイ⑤笑い屋キャリー⑥明日に架ける橋⑦やとわれ幽霊⑧一日署長⑨結石移動症⑩路地裏の伝説。きょうは古典4位の「お札はがし」だった。

「道灌」柳家やなぎ/ジャグリング ストレート松浦/「芋俵」柳家喬之助/「首領が行く!」林家きく麿/三味線漫談 林家あずみ/「替り目」柳家さん喬/「黄金の大黒」松柳亭鶴枝/中入り/紙切り 林家八楽/「牛丼晴れ舞台」三遊亭白鳥/「町内の若い衆」五街道雲助/ものまね 江戸家猫八/「お札はがし」柳家喬太郎

喬太郎師匠の「お札はがし」。怪談というよりも、萩原新三郎とお露の胸が締め付けられるような悲恋物語という印象でとても良かった。幇間医者の山本志丈が新三郎に「お露はあなたを思い、焦がれ死にした。その上、お米も看病疲れで死んだ」と言いに来る。新三郎は「会いにいけば良かった」と悔やみ、二人の位牌を拵えて拝み、夕餉を済まし、書見をしていた夜中に女性二人の駒下駄の音がカランコロンと響いて聞こえる。

それはお露とお米であった。「ご存命ですか」と訊く新三郎に、お露は「あなたこそ、お亡くなりになったと聞きました」。おそらく、お露の父である飯島平左衛門が二人を別れさせようと山本を使って芝居を打ったに違いないと考える。絶えぬ縁…気持ちは抑えきれない。新三郎は「おあがりください」と言って、二人は嬉しい仲になる。そして、毎晩お露はお米を伴って、根津の新三郎宅を訪ねる。

新三郎の亡くなった両親の代わりに後見役をしている白鷗堂勇斎がある晩、新三郎宅を訪ね、お露と新三郎の二人の人影を蚊帳の中に見つける。そして、縁側の柱に寄りかかった女中がいて、体が透けて見える。勇斎は翌朝、新三郎に「昨夜のあれは何か」と詰問する。

「通ってきてくれる娘がいるのです」「情を通じたな。枕を交わしたな。抱いてわからぬのか?あれは死霊だ。あの世のものだ。しっかりしろ」「あんなに柔らかくて、温かい死霊などいません…」。そう答える新三郎に、勇斎は新幡随院の良石和尚を訪ねろと手紙を渡す。新三郎は良石和尚に言われたように寺の墓地に行くと、二本の角塔婆がある。俗名、露と米と書いてあって、脇には牡丹燈籠が引っ掛けてあった。和尚は言う。「恨めしいという感情よりも、愛しい、恋しいという感情の方が手強い。命を取られる」。金無垢の海音如来像を入れた守り袋とお札を渡し、右方陀羅尼経というお経を教える。

新三郎は言われた通りに、お札を貼り、守り袋を身に付け、お経を唱えた。訪ねてきたお露とお米。お米はお露に「まあ、どうしたことでしょう。お札が貼ってあって、今宵は入れない。萩原様は心変わりをしたのだわ。お諦めください。そして、綺麗なところへいって浮かばれましょう」と言う。お露は「嘘!嘘!嫌!嫌!新三郎様に会いたい」と抵抗する。

新三郎の身の回りの世話をしている伴蔵とお峰の夫婦はお米に「新三郎様の家に入ることができない。お札を剥がしてくれ。お守りを奪ってくれ」と頼まれる。相手は幽霊だということが判っている。断るとに何をするか判らない。かと言って、言う通りにすると新三郎の命が危ない。自分たちは新三郎に食わせてもらっている。どっちにしても困る。

お峰が「仕事の手間賃として100両くれ」と言えば、幽霊は諦めるだろうと考えた。万が一、100両を持ってきたら、それを元手に商売をすればいい。お米に100両を要求すると、「そんなことはできない」と言って消えた…。だが、その晩に伴蔵お峰の寝る枕元に100両が降ってきた。もう、やるしかない。

伴蔵とお峰は新三郎に行水しましょうと誘い出し、守り袋の中を土人形にすり替えた。そして、新しい浴衣に着替えさせる。これが湯灌となり、着た浴衣が帷子になるとは…。そして、梯子で天窓に昇り、お札をベリベリと剥がす。

ニッコリと笑うお露。お米が「今宵は萩原様に十分、お恨み申し上げてください」「新三郎様に会えるのね」。翌朝、白鷗堂勇斎が新三郎の家の中に入ると、寝間には新三郎が虚空を掴んで凄まじい形相で身罷っていた。そして、その脇には二体の白骨があったという…。果たして新三郎はお露とあの世で一緒になれて幸せだったのだろうか。そんなことを思った。

上野鈴本演芸場七月上席三日目夜の部に行きました。今席は柳家喬太郎師匠が主任を勤め、「お客様のおかげで昨年の企画が受賞理由になりました。なので、今年の企画のネタもお願いします」と銘打った特別ネタ出し興行だ。きょうは古典同率第4位の「縁切榎」だった。

「やかん」柳家小太郎/ジャグリング ストレート松浦/「松竹梅」柳家喬之助/「弟子の強飯」春風亭百栄/三味線漫談 林家あずみ/「壺算」むかし家今松/「権助芝居」松柳亭鶴枝/中入り/紙切り 林家八楽/「ごくごく」林家彦いち/「天狗裁き」柳家さん喬/ものまね 江戸家猫八/「縁切榎」柳家喬太郎

喬太郎師匠の「縁切榎」。時代は江戸から明治に変わった頃。旗本の次男坊だった野呂井照雄は若旦那気質が抜けない、腰の据わらない、一言で言えば優柔不断な男。三十五歳になって未だ独身。二人の女に思われて踏ん切りがつかないという…。意見してくれる道具屋の美濃屋半六とお仙の夫婦は「どちらかに決めて、女房を持ち、身を立てろ」と助言するが、何とも腰が据わらない様を描いた滑稽噺といっていいだろう。

一人は日本橋浪花町に住む芸者の小いよ。情が深く、誰からも言い寄られるいい女で、話も面白い。もう一人は本所六間堀に住む本庄彦兵衛の一人娘のおとめ。これまた情が深く、折り目正しい女で、真面目で堅い。タイプが違う二人の女性のどちらにするか決めかねる野呂井。

小いよは自分が一緒にならなくても、他に男が沢山いるだろうと縁を切りに行くが、「ずっとあなたを待っていた」と上目遣いで色っぽく、甘鯛の蒸し直しで一杯やりましょうと誘う。上等な布が手に入ったので、自分が縫って綿入れを拵えたとそっと着させる。優しい心遣いだ。切れない!

そこでおとめの許へ行く。「一昨日は楽しかったです。またお越しいただきありがとうございます」ときちんと頭を下げ、迎い入れる。そして、「あなた!嬉しい!」と正直な気持ちが出ると、「はしたないところを見せてしまって、ごめんなさい」と言うところなど愛しい。亡き父の形見の陣羽織を仕立て直して、綿入れを拵えましたと野呂井に着せて、「四六時中、あなたのことが頭から離れない」。切れない!

また、小いよの許へ。野呂井が身を立てるために身辺整理をすると切り出すと、「わかりました。私はあなたの相応しくない。綿入れなんて、余計なことしちゃった。重いよね。この人と決めたら、ずっとその人と添い遂げたいけれど、断られたら仕方ないわ」。「私、伯母のところに行って機織り女になる。だから、縁が切れても、夏冬のものだけ送らせて。心の隅に置いておいて…」。切れない!

再び、おとめの許へ。野呂井が別れを切り出すと、「私はきっぱりと身を引きます。用がないと言われて、しがみつく女じゃない。貞女二夫に見えず。私のことは忘れてください。剣難の相が出ています。父の形見の刀もある…」。切れない!

弱った野呂井は板橋の縁切榎に行く。榎の木肌を削って煎じて飲めば悪縁が切れるという。すると、俥に乗って小いよがやって来る。さらに、おとめもやって来る。「そうか。相手の女と切れてほしいと…それほどに思ってくれていたのか。二人ともに生涯、大事にするよ」と言うと、小いよもおとめも「あなたとの縁を切りに来ました」。優柔不断な男は駄目だなあという一席。一途に一人の女性を愛しなさいということである。