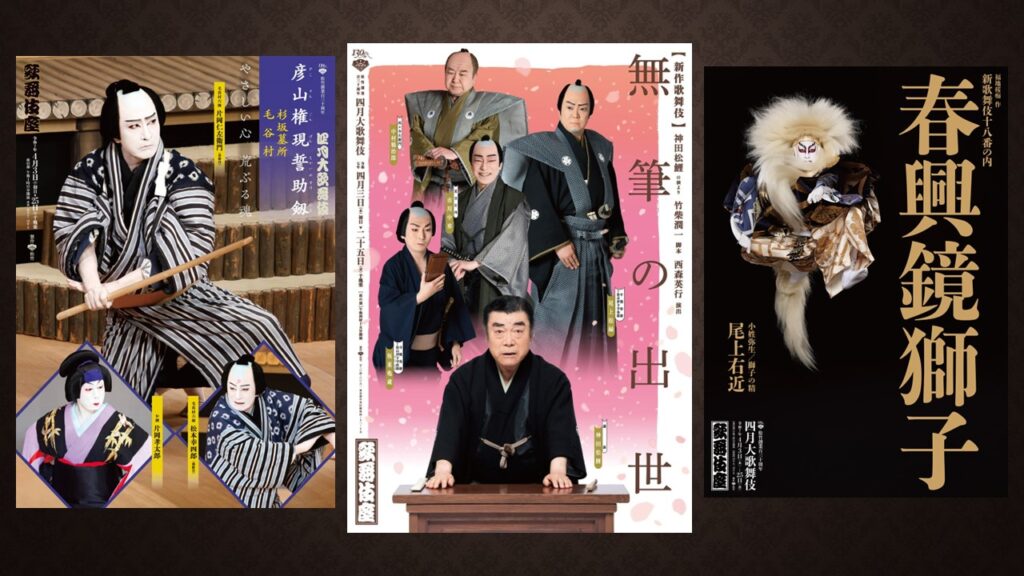

新作歌舞伎「無筆の出世」

四月大歌舞伎夜の部に行きました。「彦山権現誓助剱」「春興鏡獅子」「無筆の出世」の三演目。

新作歌舞伎「無筆の出世」は神田松鯉先生の口演を基に脚色した講談シリーズ、「荒川十太夫」「俵星玄蕃」に続く第三弾だ。

主人公である治助の純朴で実直な人柄を尾上松緑丈が見事に演じていた。「仇を恩で返す」という人としてなかなかできない、この講談の一番の眼目が第五場伊予守役宅に表れていて、涙を誘う。治助が松山伊予守治助として勘定奉行にまで出世したある日、かつての主人、佐々与左衛門を招く。治助を試し斬りにしてよいという手紙を書いた張本人であり、治助はさぞ長いこと佐々を恨んでいたであろうと考えるが、治助の思いは正反対であった。

この手紙があったからこそ、自分の無筆を恥じ、勉学に勤しむことができた。この手紙があったからこそ、多くの恩人に巡り会えて、今日がある。恨むどころか、「あなたは大恩人だ」と感謝するのだ。「あの手紙」から実に30年後のことである。

佐々は面識のない勘定奉行に満開の桜の花見に招かれたことを不可解に思っていたが、床の間に飾られた「あの手紙」を見て合点がいき、目の前にいる勘定奉行の松山伊予守があの治助だと判ったとき、刀を抜いて自害しようとした気持ちはよくわかる。中村鴈治郎丈がよく表現していた。

酒で酩酊していたとはいえ、主人としてあるまじき行為をしてしまったことを佐々は長い間反省していた。この芝居では佐々は酒を勧められ、「舐める程度です」と謙遜する場面があるが、講談では佐々は治助を送り出した後、酒を一滴も飲まず反省していたことになっている。それも含め、治助は奉行に出世した現在、佐々の過去を責めることはせず、寧ろ御礼をしたいと考えた。そして、佐々の子息を小普請組から大番組頭にまで抜擢した。治助の純朴な心は奉行という地位に就いても変わらなかったのが良い。

治助の真の恩人は勘定奉行祐筆、夏目左内だろう。治助の気働きに惚れ、中間として抱えた。第四場の本所夏目左内屋敷も感動的だ。治助が真夜中に一人、中間部屋で箱膳の蓋に砂を入れ、文字の稽古をしているところを左内と妻の藤が見つける。治助は「あの手紙」を手本にして文字を書いていた。その手紙を読んで、なぜ治助が文字を学びたいかを知った左内は、「字も心も乱れた手紙を手本にしては乱れたものしか習得できない」と諭し、左内自らが直に手を取って、いろはの書き方を指導する。治助は涙を流しながら、文字を教わる。左内の優しさが市川中車丈の演技から溢れていた。

左内は「この男は中間で終わる男ではない」と見抜き、学問を教える。治助は砂漠の砂に水が滲みこむように吸収し、四書五経を読みこなすまでになる。この評判は幕府の重臣にも知れわたる。左内は貯めてあった治助の給金に金を足して、御家人株を買い与え、武士にした。優秀な治助はめきめきと頭角を現し、夭折した左内の後の勘定方祐筆となり、ついには勘定奉行にまで出世した。左内の見る目があったこと、そして治助本人の努力の賜物だ。

遡れば、御厩の渡しで手紙の入った文箱を川に落としたことが発端だった。その文箱を竿で器用に掬いあげた船頭、水に濡れた手紙を板子に貼り付け天日で乾かしてくれた紺屋の職人、そして何よりもその手紙の内容を治助に伝えて「命は大切にしないといけない」と言って自分の寺の下男として引き取ってくれた大徳寺の住職日栄上人…。これら多くの恩人がいたからこそ、治助の出世があった。このことを感謝している治助の了見が素晴らしい。治助の了見が良いから、助けてくれる人もいる。物事は循環しているのだなあと思う。

神田松鯉先生は冒頭、中盤、終幕に語り部として登場した。完全な芝居にするのではなく、途中にセリから釈台を前にした松鯉先生が現れ、講談を読んでストーリーを展開させる演出。これが実に効果的であった。芝居全体が「締まる」と言ったら良いのだろうか。この歌舞伎上演が発表されたとき、松鯉先生が出演という表記があって、果たしてどんな形で出演されるのだろうかと期待したが、脚本の西森英行先生の構成も見事であった。