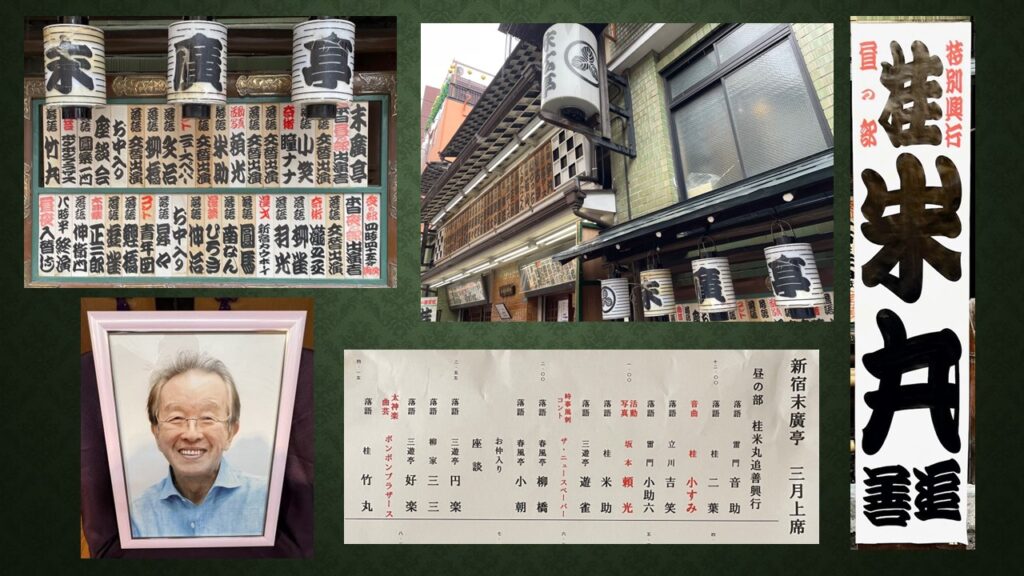

桂米丸追善興行

新宿末廣亭三月上席三日目昼の部に行きました。今席は桂米丸追善興行で、落語芸術協会のほか、落語協会、落語立川流、円楽一門会、上方落語協会の芸人が垣根を越えて出演する画期的な特別興行だ。

四代目桂米丸師匠は1925年(大正14年)生まれで、去年8月1日に99歳で亡くなった。戦後間もない昭和21年に五代目古今亭今輔師匠に入門、今児の名前をもらい、師匠の方針で前座修行を経ずに、昭和22年に二ツ目で寄席デビュー、昭和24年に桂米丸を襲名して真打昇進という超エリート出世を果たした。新作落語一本で売れっ子となり、1977年に落語芸術協会(当時は日本芸術協会)会長に就任し、1999年まで22年の長きにわたって勤めた。92年に紫綬褒章を受章されたときに、「モーニングワイドサンデー」のインタビューコーナーに出演いただき、事前取材で中野のご自宅に伺った思い出は、入局5年目だった僕にとっては今でも大切な宝物である。

与太郎小咄 桂れん児/「たらちね」雷門音助/「上燗屋」桂二葉/音曲 桂小すみ/「ぷるぷる」立川吉笑/「虱茶屋」雷門小助六/「赤ずきん」坂本頼光/「新聞記事」桂米助/「熊の皮」三遊亭遊雀/時事風刺コント ザ・ニュースペーパー/「長屋の花見」春風亭柳橋/「葬儀に行かぬ理由」春風亭小朝/中入り/座談会/「うつけもの」三遊亭円楽/「たけのこ」柳家三三/「ANAがあったら入りたい」三遊亭好楽/太神楽曲芸 ボンボンブラザース/小咄 桂竹丸

二葉さん。「米丸師匠とは会ったことがない」と言ったら、米助師匠に「知らないと言えばいい」と楽屋で言われたと暴露すると、高座にカメラを持った私服の米助師匠が登場。「二葉を応援してやってください」。ご機嫌な酔っ払いの「上燗屋」がすごく良い。表面張力を懲戒免職って!(笑)「上官殿!」も可愛い。

小すみ師匠。お囃子さんをしていた頃は米丸師匠の出囃子「金毘羅船々」を弾いていたが、テンポの速い演奏がお好みだったとか。「組曲隅田川第二章ナイル川」のエンターテインメント性溢れる演奏が実に愉しい。立ち上がって、足にタンバリンと鈴を付け、蛇のぬいぐるみを首に巻き、クレオパトラ風に髪飾りを付け、アラビアンナイト風。隅田川は竿を挿せば届くが、ナイル川は深くて届かないという…。

吉笑さん。米丸師匠が切り拓いた創作落語の世界に、今こうして羽ばたくことができる幸せを感じながら、NHK新人落語大賞受賞の傑作。好奇心から松ヤニを舐めてしまって上唇と下唇がくっ付いてしまった八五郎の発する言葉が段々理解できるようになるのが面白い。隠居はこの状態で恋の相談に乗るという…。

小助六師匠。珍品が聴けて嬉しい。若旦那の悪戯による虱のために痒くて仕方ない幇間の一八が鳴り物入りで夜桜踊りをするのが可笑しい。一席終えて、小すみ師匠と二人で喧嘩かっぽれを踊ってみせてくれたのも、寄席ならではの楽しみ。

頼光先生。米丸師匠とは一回だけ、横浜にぎわい座でご一緒したことがあるそう。「ジャックと豆の木」の活弁をしたら、「短くて良かった」と褒められた。その後、米丸師匠が新作落語「ジョーズ」を1時間やったとか(笑)。頼光先生の中では“銀幕の人”というイメージがあって、江波杏子の「女賭博師シリーズ」、ドリフターズの「前進前進また前進」など喜劇モノなどによく出演されていたのを覚えているとか。

柳橋師匠。落語芸術協会の芸人は全員、「米丸師匠の物真似ができる」と言って、「君はねえ~」。似ている!茨城県古河市在住で、地元の落語会にゲスト出演の依頼をすると気軽に応じてくれたとか。米丸師匠が肩を骨折したことがあって、医者から「落語はやっていいが、着物は着ちゃいけない」と言われ、洋服で出演してくれたことがあった。ピンクのシャツ、紫のネクタイ、ブルーのジャケット…実にお洒落で、女性客にもてた。打ち上げも「ちょっと顔を見せるだけだよ」と言っていたのに、女性にもてるのが嬉しくて、結局最後まで残ってくれたそう。

円楽師匠。米丸師匠の最後の高座は2019年9月上席の末廣亭。その芝居に入れてもらったときに、初めてお会いした。とても元気で、毎朝サーロインステーキを食べていると聞いて、ビックリしたという。

米助師匠がその最後の高座になった末廣亭の「割り」の入った封筒を皆に見せて、「なぜか渡していなかった。芸術協会にあった」。4日間出演で6千円。座談会のときに竹丸師匠たちと「これは誰が貰うんだ?」と奪い合いになっているのが可笑しかった。

竹丸師匠いわく、「師匠はストレスがなかった。いつも朗らかで、ご機嫌だった。それが長生きの秘訣なのでは」と言うと、米助師匠が「俺には小言ばかり言っていたよ。4年間の内弟子生活はつらかった」。でも、二ツ目に昇進したときに「黒紋付を誂えてくれた」と言って、そのときの黒紋付を着てきょうの座談会に出ていた。こうして前代未聞の特別興行の顔付けができたのは米助師匠が一人一人に電話を掛けて交渉した賜物。噺家の師弟愛って良いなあと思った。