立川談春独演会「たちきり」

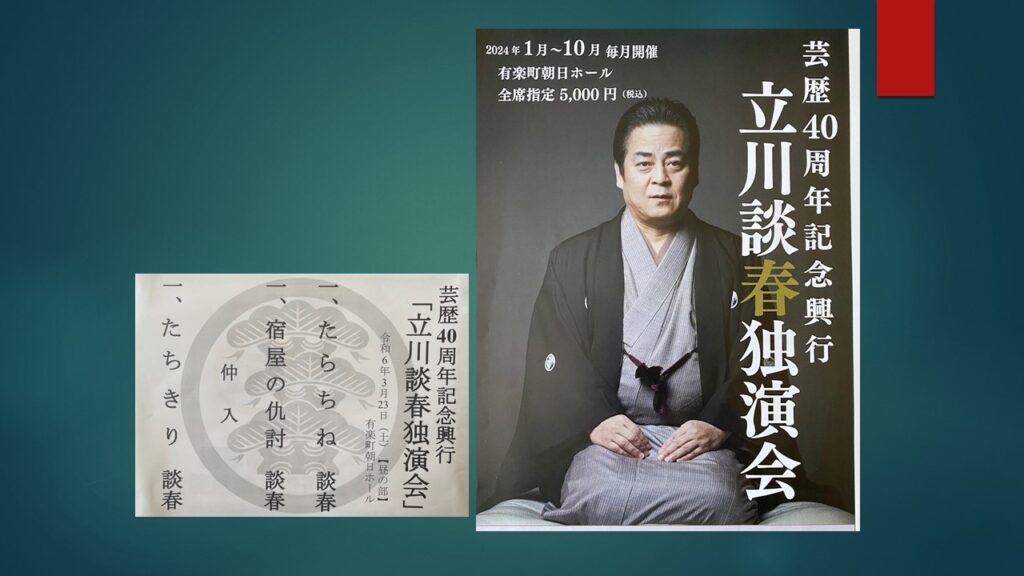

立川談春独演会に行きました。芸歴40周年記念の20回シリーズ、その第6回である。「たらちね」「宿屋の仇討」「たちきり」の三席。

「たちきり」、「およそ1/3はアドリブで喋っていた」という“新たな息吹”を感じる高座に痺れた。十九歳の若旦那、徳三郎はいたって真面目で働き者である。十六歳の小糸は母親が芸者だった影響を受けて“芸が好き”で芸者になった。だから、この二人の間の恋愛は初心(うぶ)な者同士の真剣なもので、まさしく純愛。「芸者に現(うつつ)を抜かしている」という手のものではなかった。ここが極めて重要なポイントになる。

冒頭、若旦那との会話で定吉が言う台詞が効果的に響く。普通は十歳で奉公に上がるが、定吉は七歳でこの店に入った。5年経っているので、十二歳だ。7人兄弟だったが、「貧乏ゆえに」3人の弟と妹が死んだ。「人はお金がないと死んでしまう。奉公しているのが幸せで仕方がない。だって、お米を腹いっぱい食べられる。たまに油揚げの煮たのでご飯が食べたいとか、お魚の焼いたのでご飯が食べたいとか、そんな欲を持つこともあるが、それは贅沢だと自分に言い聞かせる。そして、死んだ弟や妹のことを思い出す」と。

純粋に定吉は「若旦那は芸者遊びをしているのですか?」と訊く。若旦那は答える。「それは違う。命懸けで惚れた女が芸者だっただけだ」。定吉は「ご両親や親類が皆心配しているから、そのことを言いに行った方がいいですよ」と言う。若旦那の身の振り方を協議している親類、両親、番頭の様子を教えてくれた駄賃として、定吉は1円を貰う。「これで兄弟に白いご飯が食べさせられます」。

「若旦那を乞食にしよう」と言っている番頭に、若旦那が詰め寄る。番頭は「覚悟が決まりましたか?どうなさるつもりですか?」と訊くと、若旦那は「小糸と夫婦になる。世間は色眼鏡で見るかもしれないが、小糸はそんな女じゃない」。番頭が「夫婦にするにはお金が必要です。誰が出すのですか?私は番頭としてお断りします」ときっぱりと言う。

この店は若旦那のモノではない。跡取り息子かもしれないが、奉公人が沢山働いて、稼いでいる。若旦那は稼いだことがない。お金の有難みを知ってほしい。店の暖簾に関わることです。何をして頂けますか?…しばらく辛抱して頂きたい。百日の間、柳橋に足を向けないで、小糸さんとも会わないで頂きたい。蔵住まいをして頂きたい。そうすることで、実のあるところを見せて頂き、失いかけた信用を取り戻してもらいたい。百日の辛抱をして頂けたら、夫婦になってずっと一緒にいられるようにします。この番頭の提言を大旦那も同意しているのが味噌だ。「できないのなら勘当」と言い渡した。

蔵住まいが50日に達したところで、母親であるおかみさんが、番頭に「もういいだろう?」と懇願する。柳橋から届く手紙もとんでもない数にのぼっている。「それだけの誠がある」ということだと訴える。しかし、番頭は譲らない。「向うにも嘘偽りがないことはよく判った。だが、50日も辛抱すれば“金になる”と思っているかもしれない。100を50にすることで、甘えが出るかもしれない」。おかみさんは「あの子はそんな子じゃない。一緒になりたいなら、一緒になればいい。お前は何が守りたいんだい?見栄か?信用か?お前に夫婦のこと、親子のことの何がわかるんだい!」。意地悪に徹する番頭も辛いだろう。

大旦那は番頭を信用している。「やはり100日にするかい?」「ハイ。手紙も100日は続かないだろうと思っています。勿論、100日目まで届てくれないかと祈っていますが」。大旦那も了承した。「わかった。百日にしよう」。

そして、100日が経った。父親は若旦那の顔を見て、「変わったね。一皮剥けた。百日の意味があった。良かった」。そして、手紙の束を見せて「80日目で来なくなった。これが最後の手紙だよ。引き際の鮮やかさというのか。女は強い。駄目だと思ったら、こうまでスッパリと諦められるんだ」。若旦那は手紙を読むと、「柳橋に行きます!帰りに連れて帰ります、小糸を」。番頭が言う。「若旦那の実が届くといいけれど」。

柳橋に駆けつけた若旦那は「かあさん!これまで来られなかったのには訳があるんだ。その訳を話す前に、小糸に会わせて!」。かあさんは白木の位牌を出して、「どうぞ、小糸に会ってやってください。こんな風になりました」。「人の生き死にを冗談にしちゃいけない…死んだ?何で?患って?」「若旦那が好き過ぎて死んだんです」。

芝居を観に行く約束だったのに来なくて、「嫌われたのかしら…手紙、書いてもいい?」と小糸は言った。色街の女が出過ぎた真似をと思ったが、「芸者は約束を反故にされて、あんなに泣きません」。30日が過ぎたところで、「愛想尽かしされた」と言って、水も飲まなくなった。女が男に惚れるというのは、こういうことなのかと…怖い顔、嫌な顔、夜叉みたいな顔になっていった。

50日経ったところで、若旦那から比翼の紋の入った三味線が届いた。「これは必ずきっと訳がある。必ずきっとおいでになる。しっかりしなきゃ駄目よ」と励ましたら、小糸が小さな声で「若旦那は優しいから…かあさん、弾きたい」。比翼の紋のところを撫ぜて、一撥弾くと、三味線を愛おしむように抱きしめて、動かなくなっていました。事切れていました。綺麗な顔で笑っていました。今までで一番綺麗な顔でした。楽になれたんですかね。

若旦那がかあさんに“百日の蔵住まい”のことを話す。「三七日なんです。お線香をあげてやってください」。若旦那が位牌に向かって語る。「ごめん。寂しかったよな。愛想尽かしなんかしてないよ。どうしても来れなかった。皆、私が悪いんだ」。

かあさんが酒を勧め、一口飲むと、三味線の音が聞こえてきた。ずっと待っていたんだものね。黒髪、聴いてもらおうって。訳があったんだって。しょうがないわよね。可哀想なことをした。でも、真っ先に飛んで来てくれた。小糸、喜んでいますよ。あなたの好きな黒髪を弾いている。

若旦那が言う。「これだけは誓う。女房と名のつく者は持たない。許してください」。かあさんは「一歩敷居を跨いだら、小糸のことはさっぱり忘れてください。この話は誰も悪くない。番頭さんも、ご両親も若旦那が一人前の商人になるようにとしたこと。小糸は若旦那に惚れている自分を偽ることが嫌で、だから死んだんです」。

守らなきゃいけないもの。それが正しいと信じたもの。女が実を認められるときが来るといいんですが。小糸には私がいます。私が小糸のために生きます。償わなきゃいけないのは、私。若旦那は立派な商人になって、おかみさんを持って、一生懸命に働いてください。それが一番の供養です。悪縁だったんですよ。

若旦那を責めるのではなく、寧ろ天国にいる小糸のために“生きる”ことをしてほしいと願うかあさんの言葉がとても胸に響いた。