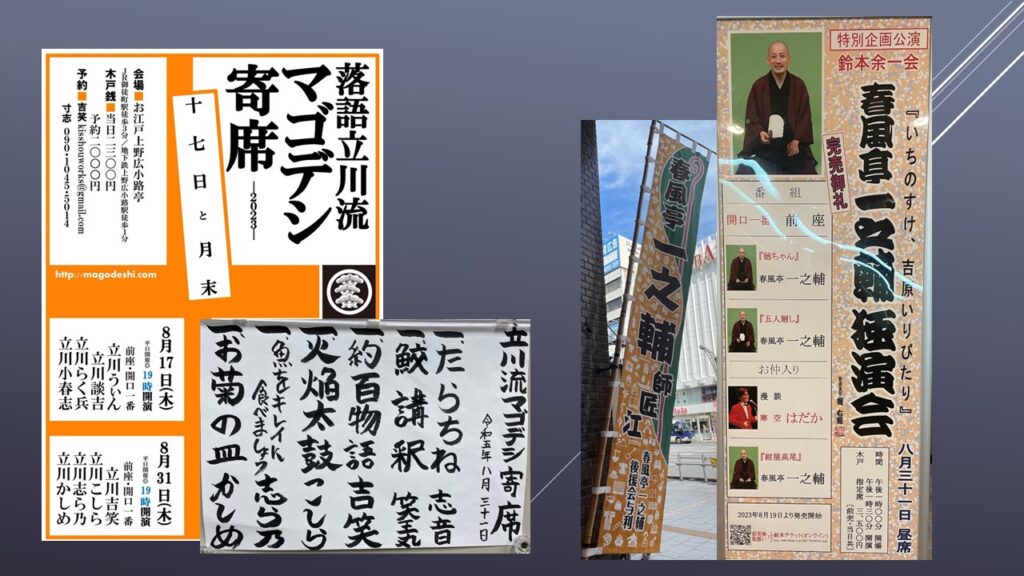

春風亭一之輔独演会、そして立川流マゴデシ寄席

鈴本演芸場余一会「春風亭一之輔独演会~いちのすけ、吉原いりびたり~」に行きました。「徳ちゃん」「五人廻し」「紺屋高尾」の三席。ゲストは漫談の寒空はだか先生だ。

「徳ちゃん」「五人廻し」。ジェンダーとか、ルッキズムとか、なんだか良くわからないけど、矢鱈とかまびすしい世の中になってきた。だけど、こういう価値観の時代があったということを踏まえて、“古典”落語を楽しむという観点で未来永劫、こうした廓噺が伝承されることを切に願う。

六尺豊かな、田舎弁丸出しの花魁が芋をかじりながら、「チュウしよう」と迫ってくる情景を想像するだけで愉しいではないか。“廻しを取る”という文化は江戸だけで、上方にはなかったそうだが、一人の花魁が一晩で何人もの男を相手にしていたという史実は残しておいた方がいい。その代わり、“背負い投げ”と言って、玉代を払っても女が来ないこともあって、それでも客は文句を言えなかったという事実も一緒に吉原の歴史書に載せておけばいい。

三歳の頃から吉原に足を踏み入れたと言い、吉原の故事来歴をスラスラと捲くし立てる職人風情。吉田兼好を引き合いに出して、ゲショ!を連発しながら火箸で東京市の紋を喜助の身体に描こうとする通人。女郎買いの本分とは何か!と叫びながら、病床の女房が亭主の性欲を満たすために金を渡してくれたと泣く軍人風。

コケコッコ!と喜助を呼び、田舎者は待たせりゃヨカンベッチーノと痰を吐く霞ヶ浦で産湯を浸かったお大尽。花魁を四股を踏みながら待ち続ける関取。五人五様の人間模様が愉しいではないか。そして、この5人を待たせているのが、「徳ちゃん」に登場した芋をかじる喜瀬川花魁とは!吉原には悲喜こもごもの人間ドラマがあったのだなあと感慨に耽る。

「紺屋高尾」。久蔵の純粋さに惹かれる。夜桜見物をしに吉原に行ったときに見た花魁道中で、高尾太夫と目が合った、その目が綺麗だった、忘れられないと岡惚れしてしまった26歳の男にエールを送りたくなる。

3年かけて10両を拵え、ようやく会えた憧れの高尾太夫に「次はいつ来てくんなます?」と問われ、「すみません。3年経ったら」と正直に答える久蔵を抱きしめてあげたい。3年前の花魁道中で高尾太夫と自分の目が合って、高尾太夫が笑ってくれたと照れることなく話せるのは、その告白に噓偽りがないからだ。

だから、高尾太夫はその正直に惚れ、来年3月15日に年季が明ける、そうしたら、主の女房はんにしてくんなますか?と久蔵に真面目な顔で言えるのだ。正直には正直で応える。それが誠意というものだろう。恋というのはそういうものだ。駆け引きなんかするもんじゃない。

純愛。この現代において死語になりつつある、この言葉の素晴らしさを、聴き手が久蔵になって、もしくは高尾になって疑似体験する。これが古典落語の素敵なところだと思う。

夜は上野広小路亭で立川流マゴデシ寄席に行きました。きょうは、曾孫弟子にあたる立川かしめさんが主任を取った。

「たらちね」立川志音/「鮫講釈」立川笑王丸/「約百物語」立川吉笑/「火焔太鼓」立川こしら/「魚をキレイに食べましょう」立川志ら乃/「お菊の皿」立川かしめ

まだ前座の笑王丸さんの「鮫講釈」が見事だった。素晴らしい講釈に拍手喝采。吉笑さんの「約百物語」は久しぶりに聴いた。100本の蝋燭を消すために、ちっとも怖くない話を「どんどん怖がっていこう!」と結束する連中が愉快である。

こしら師匠は今回主任を務める弟子のかしめがいかに素晴らしい噺家か、褒め殺しを延々と続け、「これはパワハラじゃないですよね?」と念を押すのが可笑しい。かしめさんが出演している映画「パラダイス/半島」も絶賛し、かしめさんにどんどんプレッシャーをかけるのが、こしら師匠らしい愛情表現だ。

志ら乃師匠の新作は、地球にゾンビが襲来し、人類に危機が押し寄せる噺。研究者がゾンビを退散させるための理論を構築したが、助手が「魚の煮付けを身と骨を綺麗に分けて食べる」技術に長けていることによって達成されるという…。その後にも新種のゾンビの脅威が次々と押し寄せるが、その都度、特殊技術を持った職人によって救われるという噺。SF漫画をちょっと世俗的にしたような面白さがある。

そして、かしめさんの「お菊の皿」は改作、というかアレンジの見事さで聴き慣れた噺なのに、とても新鮮に感じた。熊さんが金儲けのためにお菊を利用し、お菊も人気絶頂となるが、河童との熱愛スキャンダルが発覚して以来、人気は下り坂になり、客席は閑古鳥が鳴く始末に。

だが、熊さんの友人だった寅さんはずっとお菊のことを応援し続けていて、お菊に対し「役に立ちたい」「力になりたい」と言うが、お菊は「ほっておいてくれ。お前さんの顔なんか見たくない」と相手にしなかったが…。果たしてこの二人に愛は生まれるのか?と思わせておいて、最後は…。「お菊の皿」という落語の歴史に新たな1ページが加わる良く練られた作品だと思った。