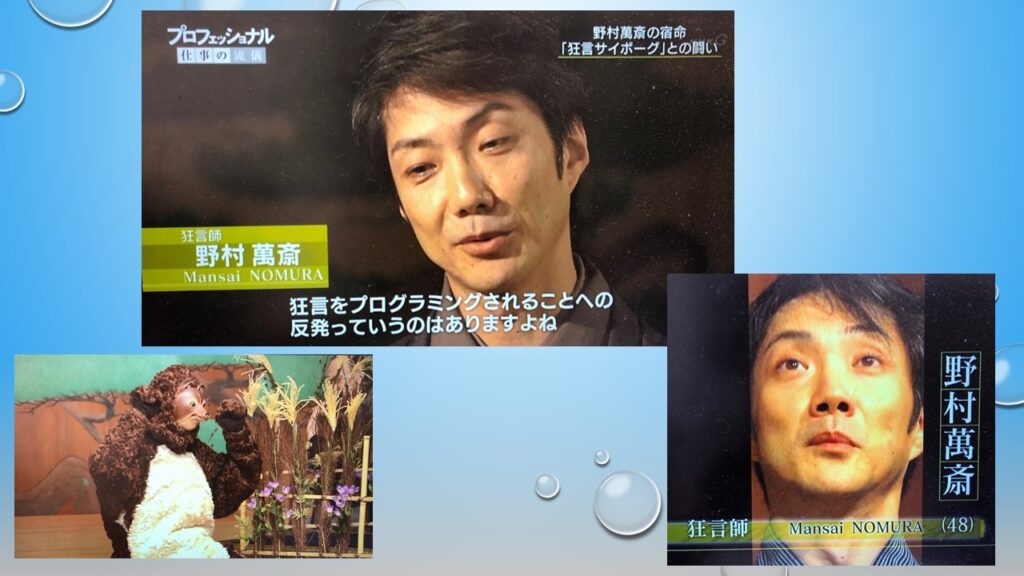

【プロフェッショナル 狂言師・野村萬斎】どうして、僕は狂言をやらなければならないの?宿命を、生きる力に変える(上)

NHK総合の録画で「プロフェッショナル仕事の流儀 狂言師・野村萬斎 果てなき芸道、真の花を」を観ました。(2014年12月15日放送)

野村萬斎さんが48歳のときの放送である。そこから6年半が経っているが、狂言師以外の芸術活動も精力的に行っているが、本業である狂言を疎かにしていないしっかりとした姿勢は、人間国宝の野村万作さんの長年にわたる教育と、何よりご本人の室町時代から続く伝統芸能に対する真摯な思いによるものだと思う。今回、この番組を観て、48歳の萬斎さんの芸に対する熱い思いを感じることができ、その思いが今も親子三代で続いていることを嬉しく思ったので、記録にとどめておきたい。(以下、敬称略)

冒頭、宮島厳島神社に奉納する狂言、「棒縛」を父・万作と演じている姿が映し出された。大変に笑いの多い狂言だが、萬斎は「笑いを取りにいく」ことを嫌う。貫かれているのは、「本気の先に、笑いがある」という考え方だ。

萬斎が語る。

ただ単におかしくて、人を笑わせるために何かをするというのではなくて、人間の本質、人間生きているとどうしても真面目に生きていたって、こうなっちゃうよねと。ふざけない。おちゃらけない。やっぱり本気でやるっていうこと。狂言師としてその場で生ききれるかどうか。

人間の喜怒哀楽を表現する狂言において、華があるとされる萬斎の芸は、型という裏打ちがあればこそだ。例えば、「烏飛び」。萬斎いわく、空中で凝縮するということですね。空中で伸びやかにフワーってなるのではなくて、体が凝縮して凝固して落ちる。

型を使ってそのまま演じる。それでも十分おもしろい。600年以上の伝統のすごいところで、型が研ぎ澄まされているので、ある種オートマティカルでしょ。ある程度おもしろいわけです、ある程度。でも、それをどううまく使ってお見せするかっていうのはアナログな演者自身の経験値なんかが作用するわけですね。

型を守るのではなく、役者自身がどう解釈し、表現するか、それが狂言師の個性になる。酒を飲む型でもそうだ。一気に飲んで、舌鼓を打つ。そこにも萬斎の長年の工夫が光る。

米の糖度を舌にまったり感じたい。舌の先で音を出すと、糖度が低い感じがしますよね。なるべく舌先でなくて、もうちょっと付け根に近いというか、舌の先ではない部分で音を出す。

酒の香りが匂い立つ演技がそこから生まれる。

萬斎の目標は父で、人間国宝の万作だ。型から解き放たれたような珠玉の演技だと言われる。80年の芸の蓄積だろうか。

万作が語る。

(萬斎は)独自なものが少しずつ出てきた。親から見れば、自分が教えないことを少しずつやり出した。なにくそ、あいつなんかに俺は負けるもんかと。だからライバルになったという言葉もありうるわけですね。ライバルになったというのは、最高の褒め言葉であろうかと思うんですけれど、ライバルになったというのには、批判も含めているぞという僕の解釈。これを是非知っていただきたいなと思っていますね。

萬斎の長男、裕基は15歳。稽古場では息子に対し、萬斎は鬼と化す。口伝である。野村家に生まれた宿命の重みに苦しみ、押しつぶされそうになった自分の経験がある。それでも、息子を厳しく指導する。徹底的に型を仕込む英才教育。どうして僕は狂言をやらなければいけないの?と萬斎自身も思ったという。狂言サイボーグかと。

萬斎が語る。

自分の意志に関わらず、狂言をプログラミングされることへの反発っていうのはありますよね。(父に対して)逆恨みではないけれども、憎悪にもなりますしね。

3歳で「靭猿」の子猿で初舞台。17歳で登竜門と言われる「三番叟」で、体が勝手に動き出す言いようのない躍動感を覚え、狂言が初めて面白いと思った。そして、22歳で壁にぶち当たる。「釣狐」で、万作の型を完璧にマスターしたはずなのに、心の叫びが全く表現できなかった。型通りでは到達できない領域があると思い知らされた。

つづく