【SWITCHインタビュー 阿川佐和子×ふなっしー】(中)主婦願望が強かったアガワに、なぜテレビや週刊誌の仕事が舞い込むようになったのか。

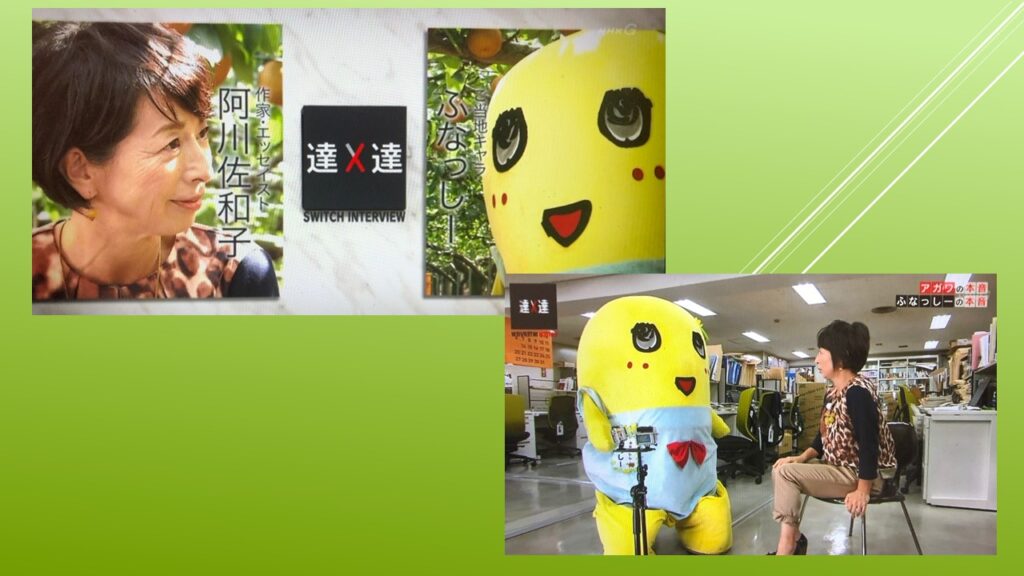

NHK―Eテレの録画で「SWITCHインタビュー達人達 阿川佐和子×ふなっしー」を観ました。(2014年11月15日放送)

きのうのつづき

番組後半はインタビューの場所を変えて、阿川が21年間(放送当時)インタビューの連載を続けている「週刊文春」の編集部へ。今度はふなっしーがインタビュアーになって、阿川に迫るはずなのだが、いきなり阿川から質問が飛び出す。

――こういう出版社には来たことはないの?

スポーツ新聞ならあるなっし。

――スケジュール管理は誰が?マネージャーはいないの?

セルフプロデュース、セルフ管理なっし。全部自分でやる。電話受けたり、請求書書いたり、ギャラの交渉したり、面倒くさいなっし。

阿川のベストセラー「聞く力」によれば、話を引き出すコツは3つ。

①絶妙な相づち

②「オウム返し質問」を活用する

③柱となるテーマ3つを準備

――最初に仕事に就いたのは?

お嫁に行きたいなって、延々とお見合いを30何回やって駄目で。30歳近くになったら、たまたまテレビ局から「番組のアシスタントをやりませんか」と言われまして。就職活動もしなかったし、私が大学卒業の頃は、今とは別の意味で不景気だったし、4年制の男子でも希望の会社に入れない。能力もないし、腰掛けみたいな就職するくらいなら、自分の興味のある手仕事、手編みのセーターを編むのとか好きだったから、大好きな旦那様と一緒に可愛い子どもたちを育てながら織物をして「ちょっとだけの収入は私にも確保できるのよ」っていう、そういう主婦になりたい。主婦願望が強かった。

お見合いを繰り返しつつ、適当にアルバイトをする日々。作家の父・阿川弘之と一緒に腕時計の広告写真のモデルに起用されたのがテレビ局のプロデューサーの目に留まった。28歳。TBS「朝のホットライン」のリポーターだった。

阿川が語る。

全然仕事する気がなかった。父が小説とかエッセイとかを書く物書きだから、一日中家にいて機嫌が悪い。物書き関係の職業の人とだけは結婚したくない。国語の成績も良くなかった。本を読むのも好きじゃない。作文でほめられたこともない。興味も能力もなかった。ところが、アルバイトと思って始めたテレビのアシスタントの仕事が意外と長く続いちゃって、インタビューしなさいよ、エッセイ書きなさいよ、と声を掛けられて。人に「やろうよ。やれば、できるさ」って言われると、「できないです」と言いながら引き受けちゃうタイプ。人の乗せられると、すぐ乗るタイプ。

軽い気持ちがどんどん発展して、「筑紫哲也のNEWS23」のアシスタントに抜擢される。36歳のときだ。

阿川が振り返る。

筑紫さんの横に座りたいという、女性キャスターになりたい人たちが沢山いたの。2年して、「何かこの仕事違うな」と思って、「辞めます」と言ったら、「何で辞めたいんだ?なりたいと思っている人がいっぱいいるのに、自ら辞めるとはなんだ」と言われた。「やりたい人がいるなら、やりたい人にやって頂いた方がいいんじゃないでしょうか。番組に失礼でしょう」と返した。

最初にテレビ局に雇われたのも親の七光り。いまや筑紫さんの七光りでいろんな仕事がきている。仕事をやめたら君には何も残らないかもしれないし、少なくとも仕事は半減するぞ。そう言われた。もしも仕事が一切なくなって、「また一緒に仕事しよう」って言ってくれる人が一人いたら、その人は親の七光りでもない、筑紫さんの七光りでもない。私を必要と思ってくれる人がいた証拠になる。もし仕事がなくなったら、またバイト生活するか。それはそれでいいじゃないか。

そんな阿川に舞い込んだのが、「週刊文春」のインタビュー連載の仕事。「阿川佐和子のこの人に会いたい」だ。起用した当時の編集長、花田紀凱が語る。

品の良さ、キャラクターですよね。明るい。テレビをやっていたんだから、全然聞くことのできない人じゃない。毎週の対談相手のジャンルも制限がない。芸能界、スポーツ、政治、マスコミ、何でもありですからね。大変だったと思う。編集部の隅っこの部屋にこもって、資料読んだりして、天性もあると思うけど、感じさせないけど努力も相当していると思う。

阿川の対談は看板ページになり、彼女にとってもライフワークになった。

できちゃうんじゃなくて、つい調子に乗って、おだてられて引き受けると、引き受けたものの、「できない、できない」と思うけれども、「なんでお前はできてないのか!」って編集部に怒鳴られたり、叱られたりするのは嫌いな小心者。エーンって泣きながら、やらざるを得ない。とりあえずと思ってやっていただけで、「できていた」という範疇じゃないと思いますけどね。

ふなっしーが「TVタックル」の猛獣遣いのイメージで、肝が据わっている女性だなあって思っていたと言うと、阿川が語る。

怒鳴る男の人っているのは、頻繁に見てきた。父は怒鳴る。最初のテレビ番組のボスもすごく怒鳴る人だった。怒鳴る弾を避けて生きていくということに関しては、怖いけど凌ぐ力はあったのかもしれない。

「𠮟られる力~聞く力2」の「叱られ続けの60年史」から。

叱られるのは煩わしいことだし、言い返したい理屈もある。でも、怖くて「煩わしい」存在がいるからこそ、どうにか信頼されたり自制心が働くのではないか。

叱られることから人間関係は始まると阿川は言う。

ふなっしーが、「本が売れた一番の理由は、人に対して興味を持って聞くのはすごく難しいことだと思うから」と降ると、阿川はこう言った。

自分の意見を主張しないと相手に理解してもらえないと思っている人が多いらしいけど、実は自分の話を聞いてほしいだけの人が多い。男女の違いもある。男の人は人の話を聞いたら何で御礼をするかというと、解決策を伝えることがその人に対する親切だと思っている。男の人は早く話を切り上げたいから、解決策を言うけど、女は聞いてほしいだけなの。オウム返しが大事なの。同調するっていうこと。

さらに阿川の機智に富む話は、あすにつづく。