春風亭正太郎「めだか」 稲荷町の文芸人情噺への挑戦に九代柳枝襲名への意気込みを見た

池袋演芸場で「福袋演芸場 珍品掘り起こしの会」を観ました。(2010・09・21)

二ツ目の噺家さんが独自に企画提案して実施する祝日限定の福袋演芸場。9月21日「珍品掘り起こしの会」、22日「落語協会 新作トリビュートの会」が行われた。この日は、滅多に寄席でもかからない演目が並んで、落語ファンの好奇心をかきたてる番組。「探偵うどん」「縮みあがり」「石返し」「笑茸」「めだか」。この演目名だけ見ても、なんかワクワクしてくる。会が終わった後に、東大落語会「増補落語事典」で調べると、「めだか」以外は掲載されていた。

正太郎さんがマクラでおっしゃっていたが、「めだか」は八代正蔵(のちの彦六)が演じていたもので、戦前の作家・浜本浩の文芸作品を落語にしたものだそうだ。正太郎さんの端正な語り口がそうさせるのか、とても心に沁みる作品で、また機会があったら掛けてほしい作品だし、他の4席は「面白くないから珍品で、演り手がいないんです」と断りを一蔵さんが言っていたが(でも、4席とも、面白かったです)「めだか」に関してはその類とは違い、しっかりと聴かせる実力を持っている噺家でないと噺の世界に聴き手を引き込めない、逆に言うと力のある人が演ると、とんでもない素敵な人情噺になる可能性を秘めた噺だと思った。

その意味で、正太郎さんが今回、この噺に挑戦した意味は大きいし、十分な手応えがあったことは確かある。正太郎さんは来春に真打昇進が決まり、九代目春風亭柳枝襲名も発表された。62年ぶりの大名跡復活である。落語界における彼への期待の大きさもよくわかるし、彼もそれに応えていこうと意気込みも当然あるだろう。八代正蔵、後の彦六は正太郎の芸の上での曽祖父にあたる。正太郎→正朝→先代柳朝→先代正蔵。その意味での、今回の口演は本人には確認していないが、新しい柳枝の名前を大きくしていく第一歩の取り組みの一つかもしれない。というか、彼にはそれができるので、僕は生きている限り応援していきたいと思う。

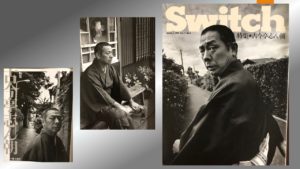

春風亭正太郎「めだか」

高知の須崎で廻船問屋を営む大黒屋萬七には子供がいなかった。そこで、海産物問屋の若旦那と鰹節工場の女工との間にできた“不義の子”を養子にして、跡取りとして引き取った。角野進次郎と名乗らせた。おかみさんは、進次郎が4歳のときに病気で亡くなる。萬七は美しい女性を後妻に持つが、彼女が須崎のような田舎町ではなく、高知へ出て、宿屋でもやろうと持ちかける。萬七は兄に相談し、屋敷と船を合わせて2千円の資金をこしらえ、高知で宿屋を開業した。ところが、ある日、男が訪ねてきて、戸籍謄本を見せる。そこには、その男の名前の横に、確かに妻として萬七が後妻に迎えた女の名前があった。仕方なく、萬七は店を畳み、たった2円を握りしめ、須崎へ進次郎とともに戻ることにした。

途中、高岡で洋品店に麦わらのカンカン帽を見つけた進次郎は、萬七に「これがほしい!」とねだる。40銭だったが、2円の中から出して買い求めた。茶店に寄り、稲荷寿司を食べる。萬七が疲れのせいかトロトロと居眠りをしていると、進次郎がいない。見ると、目の前の小川でカンカン帽を使ってめだかをしゃくる進次郎の姿があった。ニコニコと笑う萬七。二人は須崎に戻る。

兄の家を訪ねたが、「連れ子の世話はご免被ると」と言われてしまった。そこで初めて進次郎は自分が“もらいっ子”だということを知る。萬七は兄に食ってかかるが、病弱な身体ではなんともならない。逆に突き飛ばされてしまう。それを見た進次郎は、悔しくて、叔父さんの向う脛にかじりついた。せめても抵抗だ。

仕方なく萬七、進次郎親子は町を出る。納屋のようなところに寝泊まりし、魚の行商を始めた。不漁のときは、進次郎と二人で田圃で泥蟹を捕った。この地方には蟹と味噌を混ぜて食べる風習がある。進次郎は泥んこになりながら、父親と一緒に蟹を捕る時間が嬉しかった。そこに親子の情愛があった。

葉山からの帰り、吹雪に遭った。萬七は身体が丈夫でないから、そこにうずくまってしまった。息も絶え絶えだ。そこに船戸村の馬方の熊吉が通りかかった。「fどうした?・・・大黒屋の旦那ではないか!」。熊吉は廻船問屋時代に世話になった男で、萬七を助ける。そして、勧めもあって、萬七は茶店を開業。進次郎は塩鮭の行商に出た。かれこれ2年が経った頃であろうか。進次郎を高等小学校に入れたほうがいいということになり、進次郎は11歳で入学。成績優秀で、飛び級をし、3年で卒業した。そのとき、14歳である。

森下先生の口利きで薬局で働くが、このまま薬局を開業するよりも、医者になった方がいいと勧められ、東京の川田博士に紹介する算段となる。医者になることを決意した進次郎は萬七に「10年、お暇をください。東京で勉強し、立派な医者になります」と打ち明ける。萬七は認めたが、熊吉は「親父を捨てるのか、不孝者!」と言われてしまう。だが、萬七は息子も気持ちがよくわかる。「今晩泊まっていって、あす、東京に行きなさい」。それに対し、進次郎は「決意が鈍るといけない。今から港に行き、あす船に乗って東京へ行きます」と言って、父に10円を渡し、「これで美味しいものでも食べて、丈夫になってください」と去った。

10年が経った。川田博士から「進次郎は立派な医者になった」と森下先生に手紙が届く。そして、進次郎は須崎から少し離れた上ノ加江という漁村が無医村だから、そこで医院を開業する決心をした。途中、父の住む船戸村を訪ねる。昔の茶店の面影がない。すっかり、小綺麗になっている。「萬七さんのお宅ですか?」。女性が出て、応対をした。お茶を出してくれる。そこへ、萬七。「進次郎か!」。10年ぶりの再会である。「立派になったなあ」「ところで、さきほどのご婦人は?」。実はお遍路としてこの茶店を訪ねた女性と縁あって、一緒になったという。おといという名のその女性も苦労した人間であることがわかり、不幸者同士、互い一緒に生きていこうと誓ったという。

その話しを聞いた進次郎は、思わず、その女性に向かって「おっかさん!」と呼んだ。大正14年、進次郎は兼子という女性と夫婦になり、2人の子どもをもうけた。御大典(昭和天皇即位の礼)の年、高知の町は大いに賑わった。萬七と進次郎は人力車で家族そろって高知に見物に出ることに。途中、高岡を過ぎた。

萬七が進次郎に問う。「ここを覚えているか?」。進次郎が麦わらのカンカン帽でめだかをしゃくった川だ。11月。畦道には野菊が咲き乱れている。白い雲の下には、白髪頭(萬七)と髭の男(進次郎)。やがて、「もう、行こうか」とどちらともなく声がかかる。

萬七が言う。「もう、高知へはいかんでよい気がする。ここさえ見れば十分だ。家へ帰ろう」。進次郎も頷いた。高知の町の空には花火が打ち上がった。それはまるで、二人を祝福するかのように。

じーんとしてしまった。苦労をお互いに重ねてきた親子の心の交流。口に出して言わなくても理解しあえる相手の気持ち。それは血などつながっていなくても十分だ。血よりも大切な、お互いを思いやる気持ちがあるのだから。そう思えてならない。正太郎さん、またいつか、高座にかける日を楽しみにしています。