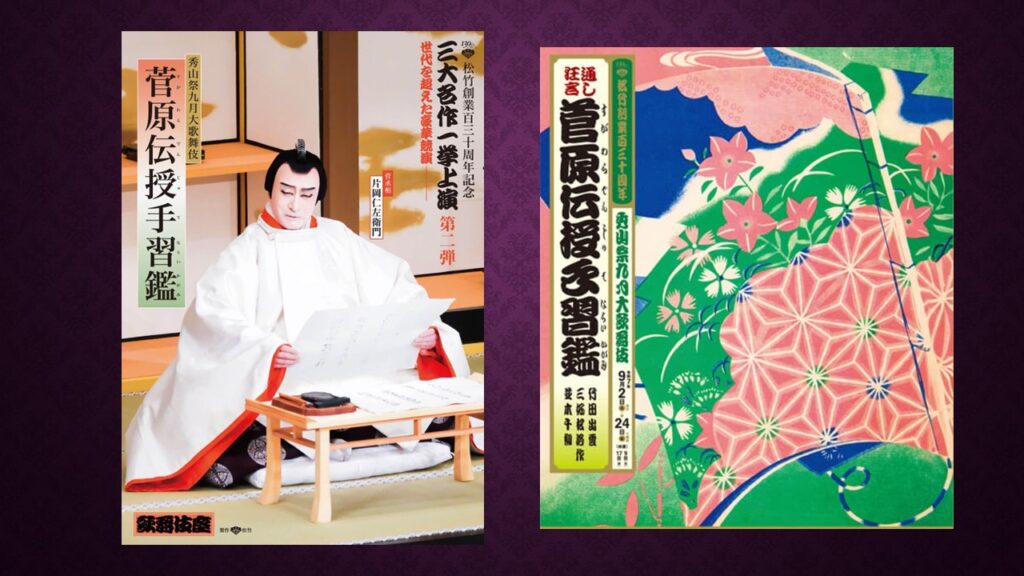

通し狂言「菅原伝授手習鑑」

秀山祭九月大歌舞伎の昼の部と夜の部に行きました。「菅原伝授手習鑑」の通し狂言である。

昼の部 加茂堤/筆法伝授/道明寺 夜の部 車引/賀の祝/寺子屋

道明寺。立田の前(片岡孝太郎)と覚寿(中村魁春)の二人の女性に注目した。斎世親王と菅丞相の養女・苅屋姫の逢引が発端となり、藤原時平の策略で菅丞相(片岡仁左衛門)が失脚、大宰府に流罪ということになってしまう。流罪の前に筑紫への船を待つ間、菅丞相は判官代輝国の配慮で伯母の覚寿が住む館に滞在が許された。実は行方不明になっていた苅屋姫は覚寿の館に匿われていた。苅屋姫は自分のせいで流罪となった菅丞相に詫びたいと考え、姉の立田の前もどうにかして会わせたいと考えた。

一方で苅屋姫の実の母親である覚寿は娘の犯した罪が赦せず、杖を振り上げ、折檻する。立田の前は必死に庇うが、菅丞相に申し訳が立たないと涙ながらに二人の娘を打ち叩く。それは娘が憎いのではなく、甥の菅丞相の不憫を紛らわすための折檻のように感じた。

憎いのは藤原時平の策謀だ。立田の前の夫の宿禰太郎と舅の土師兵衛が出立の手伝いと称して館に来ているが、これも時平の命によるものだ。この二人は菅丞相暗殺というミッションを背負っており、判官代輝国が菅丞相を迎えに来る前に贋の迎えを遣わして、菅丞相を連れ去ろうと計画しているのだ。この事実を知った立田の前は二人に意見をするが、逆に夫の太郎に騙し討ちに遭い、殺されて庭の池に沈められてしまう。ああ、哀れな立田の前よ。

だが、この殺害を見破ったのは覚寿だった。立田の前の死骸は布を咥えていたが、それは太郎の着物の一部であることに気づいた。覚寿は太郎を手に掛け、立田の前の恨みを晴らしたのだった。さらに太郎が死んでいるのを見つけた兵衛は「息子の仇」と覚寿に打ち掛かるが、逆に菅丞相を迎えに来た本物の使者である輝国に捕らえられてしまう。

菅丞相出立のとき。覚寿は餞別として、苅屋姫の小袖をかけた伏籠を差し出す。その中にいるのは苅屋姫だと察した菅丞相は、その身柄を覚寿に預けると告げる。堪え切れずに涙に咽ぶ苅屋姫に向かい、菅丞相も涙を堪えて「鳴けばこそ別れを急げ鶏の音の聞こえぬ里の暁もがな」と別れの歌を詠む。堪えかねた苅屋姫は姿を現し、菅丞相の袖に縋りついて涙を流すが、菅丞相はその袖を払い、姫との別れを惜しみながら、館を後にする…。

仁左衛門は筋書の中で「主役でありながら大きな見せ場もなく、動きもほとんど移動しかなく、演技力より心で勤めなければいけないお役です」と語っているが、感情を表に出さず、肚で菅丞相の哀切を表現している仁左衛門が印象的であった。

寺子屋。寺入りから上演されているのが良い。松王丸の妻である千代(中村雀右衛門)が息子・小太郎を連れて、武部源蔵の寺子屋に入学することを願いに来たところ。千代は隣村に用事があるからと言って、一旦寺子屋を去ろうとする。しかし「これが今生の小太郎との別れになる」と思うと、玄関を出てもなかなか離れ難い。「扇を忘れた」と言って、源蔵の妻の戸浪(片岡孝太郎)が部屋に戻って扇を探している僅かな時間に、千代は小太郎に何か言い聞かせている。そして、扇は千代自身が持っていることを指摘され、粗忽だったふりをして、尚も思いを残すようにして立ち去る。ここの雀右衛門の演技が秀逸だった。

源蔵(市川染五郎)が菅秀才を自分の息子だと偽って匿っていることが藤原時平サイドに知られてしまい、もはや言い逃れできなくなり、寺入りしたばかりの小太郎を身替りにする。松王丸(中村幸四郎)が春藤玄蕃を伴い、首実検にやってくると、源蔵は心を鬼にして小太郎の首を討ち、首桶に入れて松王丸の前に差し出す。首を検めた松王丸は「菅秀才の首に相違ない」と言い、その場を立ち去る。このときの松王丸の父親としての心情は計り知れないだろう。

同様に、後から戻って来た千代の心情もそうだ。源蔵が母親も殺してしまうしかないと考え、斬り掛かるが、千代は身をかわしてこう言う。「息子はお役に立ちましたでしょうか」。そして、小太郎の文庫の中から経帷子と南無阿弥陀仏と記された幡を取り出す。そのタイミングで身を隠していた松王丸が短冊をつけた松の枝を投げ入れる。梅は飛び桜は枯るる世の中に何とて松のつれなかるらん。以前に菅丞相が詠んだ歌だ。

藤原時平の舎人である松王丸だが、梅王丸と桜丸の二人に弟が世話になった菅丞相に義理と恩を感じ、時平と主従の縁を切りたいと考えていた。しかし、時平に菅秀才の首を検分するように命じられてしまった。そこで、妻の千代と相談の上、小太郎を菅秀才の身替りに立てようと画策したのだった。

松王丸が源蔵に小太郎の最期の様子を訊く。「菅秀才の身替りと聞いて素直に首を差し出し、にっこり笑っていました」。そう聞くと、松王丸は「笑いましたか。立派だ、見事だ」と言って、妻の千代と二人で泣き笑う。小太郎の健気さを喜んだが、同時に我が息子を失った悲しみを伴うものだ。

松王丸の合図の呼子で駕籠が運ばれ、出てきたのは菅丞相の御台所の園生の前だ。松王丸が匿っていたのだ。園生の前と菅秀才が母子対面を果たす中、松王丸と千代は白装束に身を改め、一同は小太郎の野辺送りをして、その死を悼むのだった。

息子の小太郎を犠牲にして、菅丞相への忠義を果たした松王丸と千代の悲哀を幸四郎と雀右衛門が見事に演じていた。