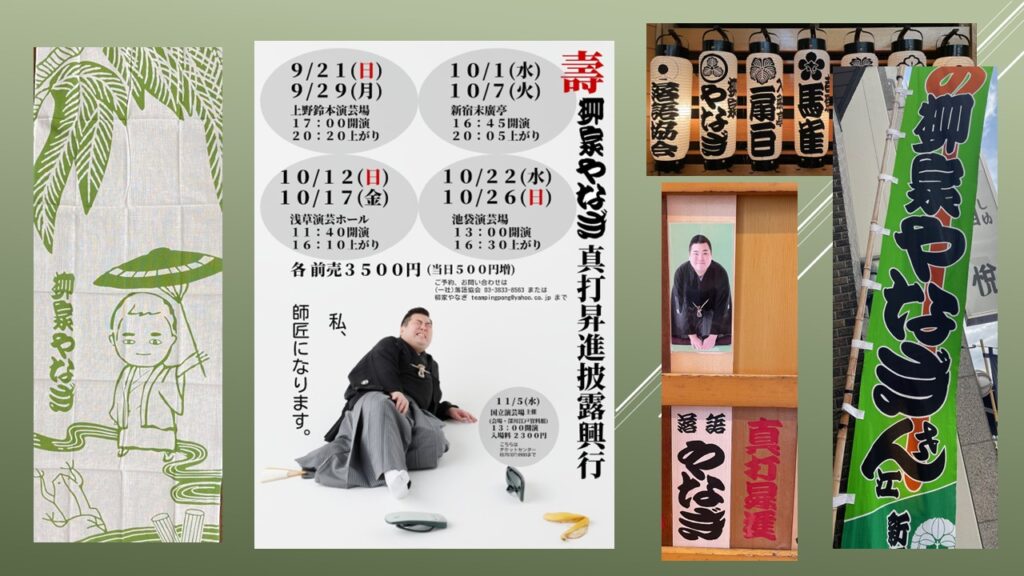

柳家やなぎ真打昇進披露興行「鼠穴」

鈴本演芸場の柳家やなぎ真打昇進披露興行に行きました。

太神楽 翁家社中/「狸の鯉」柳亭市若/「親子酒」金原亭馬生/漫才 すず風にゃん子・金魚/「釜泥」柳家三三/「天狗裁き」柳家さん喬/浮世節 立花家橘之助/「目黒のさんま」春風亭一朝/中入り/口上/紙切り 林家楽一/「寿限無」入船亭扇辰/「サイン」吉原馬雀/ものまね 江戸家猫八/「鼠穴」柳家やなぎ

口上。司会は三三師匠。やなぎは北海道別海町出身。「べっかい」なのか、「べつかい」なのか、町議会の議題はいつもこれしかないと冗談を飛ばし、「別海をよろしく」。その見た目で人を幸せな気持ちにさせる力を持っている、かつ気遣いの出来る人だとも。

扇辰師匠。前座名のさん坊から二ツ目昇進で柳家やなぎになったとき、「おまえは川柳川柳か!」と突っ込んだとか。名は体を表す。柳は風に逆らわない、風のふくまま、吹かぬまま。大木となって大きな日蔭を作ってほしいと願った。

馬生師匠。二ツ目のときは楽屋で師匠たちがその高座を聴いて色々と教えてくれる。だが、真打になると誰も教えてくれなくなる。それはライバルとみなすからだ、と。そのときに頼りになるのはお客様、この逸材が末には金看板になれますようにと期待した。

さん喬師匠。やなぎは最初、映画の世界に入りたいと東京に出てきた。日活の学校で学んでいるときに、偶々寄席で落語を聴いて、「落語は一人で何でもやってしまう、すごい」と思い、この世界に飛び込んできたそう。五代目小さんの孫弟子になる。小さんの口癖、「気に入らぬ風もあろうに柳かな、むっとして戻れば庭の柳かな」を引き合いに出して、この柳は風に流されながらも、しっかりとした根を張っている、と。私は水をやることはしてきたつもりだ、後は当人が枝葉をつけて、花を咲かせなければならない。綺麗な花が咲きますようにと門出を祝った。

やなぎ師匠の「鼠穴」。茶屋酒の味を覚えてしまい、田地田畑を売り払ってしまった竹次郎が江戸で成功した兄を頼り、「奉公させてくれ」と願い出たときの兄の判断が素晴らしい。商いの元と言って竹次郎に渡したのは、たった三文だった。だが、その悔しさをバネに竹次郎は奮起し、10年で蔵前に立派な店を構える。

竹次郎は兄を訪ねて嫌味の一つでも言ってやろうと思っていた。「借りた金を返しに来た」と言って5両を渡そうと考えたが、番頭は「それでは足りない、我が店の暖簾に傷がつく」と言って、20両を持たせる。それは兄を驚かせると言う意味合いのものではなく、竹次郎が今日の身代を築いたのは兄のお蔭という感謝の気持ちを表すには20両必要と考えたからのように僕は思った。

実際、兄を訪ねて20両を渡すと、兄は竹次郎が目を覚ますには心を鬼にするしかなかったという10年前の心情を吐露した。さぞ、恨んでいるだろう。たった一人の弟にどれだけ渡そうかと考えた。30両?いや、まだ竹次郎には茶屋酒の味が滲みている。使い込んでは意味がない。三文でどうにかするだろうと考えた。それがたったの10年で大店の主人になった。嬉しかった。皆に自慢したいと思った。嫌な兄貴ですまなかった。よく頑張ったな。

竹次郎は腰を折られる。「なして今言うだよ。この三文をぶつけてやろうと楽しみにしながら10年間働いてきた。そんなこと言われたら、ぶつけることができないじゃないか…ここまでこられたのも兄さんのお蔭。ありがとう」。これが本当の兄弟の愛情というものだろう。

蔵前で火事が起きて、竹次郎は身代を潰してしまう。奉公人も番頭を含めて皆去ってしまった。残ったのは病気の女房と娘のお花だけだ。竹次郎は兄のところへ借金をお願いしに行く。店を再び始めるのに50両貸してほしいと言うと、兄は冷酷に突き放す。いつ返すかも目途が立たない人間に50両など貸せない。お前がカカ様を貰ったのも、子どもを産んだのも、おらが頼んだことじゃない。お前が勝手にやったことだ。なぜ心配しなくちゃいけないんだ。

竹次郎が「あの晩に泊まっていけ、もしお前の店が火事で焼けたら、おらの店をそっくりやると兄さんは言ったじゃないか!」と言うと、兄は「おらは言っていない。酒が言ったんだ」。「5両だったら捨てたと思ってくれてやる」「おらは乞食じゃねえ!お花、この伯父さんは鬼だ!」。

火事が起きて以降のことは夢だったわけだが、竹次郎の心の奥底にどこかで“憎たらしい兄”がまだ存在していたのだろうか。10年間、「兄がくれた三文」を見返してやるということだけを考えて寝食を忘れて働いてきたのだから、仕方のないことかもしれない。

竹次郎の夢の話を聞いた兄が「おらはそんな悪役か」と冗談混じりに言うが、これも本当の兄弟としての愛情がお互いに流れているからこそのエピソードだなあと思う。火事の夢は「燃え盛る」と言って縁起が良いとやなぎ師匠は結んだが、真打昇進披露大初日にこの噺を持ってきたところに、やなぎ師匠のやなぎ師匠らしい側面を見たような気がした。