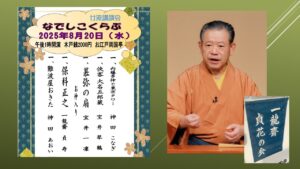

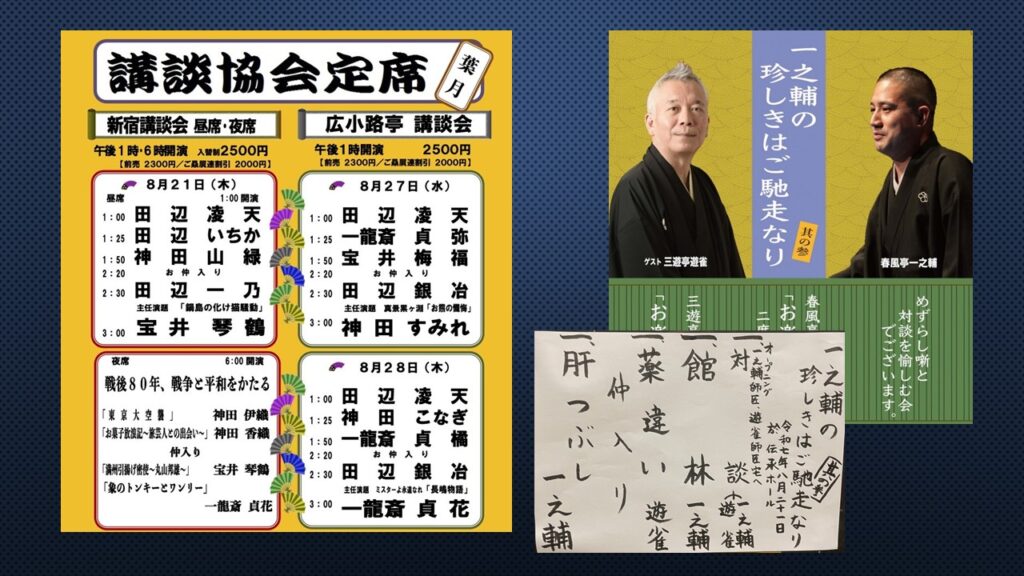

新宿講談会 宝井琴鶴「鍋島の化け猫騒動」、そして珍しきはご馳走なり 春風亭一之輔「肝つぶし」

新宿講談会昼の部に行きました。

「依田孫四郎 下郎の忠節」田辺凌天/「仁礼半九郎 カナリアと軍人」田辺いちか/「中村仲蔵」神田山緑/中入り/「曲馬団の女」田辺一乃/「鍋島の化け猫騒動」宝井琴鶴

山緑先生の「中村仲蔵」は独自演出が光る。宮地芝居に出演していた仲蔵を観て、二代目市川團十郎は「こいつは出来る」と思い、声を掛けた。なぜ他の役者が白塗りなのに、お前だけ赤っ面なのか。衣裳に皺がないのはなぜか。芝居の伝統についてどう思うか。これらの質問に対する仲蔵の答えは「売れたら、こっちの勝ち。有名になりたい。そのために役者の命である衣裳を大切にする」。これを聞いて、團十郎は「こんなちっぽけな小屋ではなく、大きなところで演じてみないか」と誘い、仲蔵は大舞台に立つ。周囲の「ドサ出身」「成り上がり者」という陰口に屈することはなかった。

金井三笑は「仮名手本忠臣蔵」で五段目の斧定九郎を仲蔵にやるように命じた。さすがに腐ったが、中村歌右衛門が「二枚目の斧定九郎を作ったらいい」とアドバイスするというのも良い。果たして、仲蔵が考案した新しい定九郎は素晴らしいものだった。楽屋で團十郎と金井三笑が待っていて、「大したものだ。あんな芝居は観たことがない。よくやった」と褒めた。実は三笑が「山崎街道に工夫がほしい」と團十郎に相談したところ、「仲蔵にやらせてみたら」という話になったと打ち明ける。「おかげで良い五段目ができました」。

名題には血筋がないとなれない等の役者の身分制度については一切触れないところや、宮地芝居出身の仲蔵を團十郎がスカウトして弟子にしたという筋立てしたところなど、山緑先生の独自色が新鮮だった。

琴鶴先生の「鍋島の化け猫騒動」。怪談だが、ただ怖がらせればいいというものではない。しっかりと登場人物の関係性と化け猫が出る必然性を説明する必要がある。この読み物は演者によって登場人物の名前やストーリー展開が異なるので要注意だ。

佐賀藩の龍造寺家と鍋島家の関係をしっかりと押さえているのは良い。龍造寺隆信が討死した後、嫡男の政家は病弱ゆえ、その嫡男である若干五歳の高房が家督を継ぐことになる。それゆえ、家臣の鍋島直茂が実質大名格となり、実権を握った。さらに嫡男の勝茂がこれを引き継ぐ。これを儚んだ高房は妻を刺殺した上で、自らも命を絶つ。この呪いが高房の奥方が愛玩した猫のタマに乗り移ったという理解が一番わかりやすいだろう。

鍋島勝茂と奥方のお豊が夜桜見物した際に、一陣の風が吹いて、灯が消え、闇となる。そして、そこに化け猫が現れ、勝茂や奥方を襲う。以来、勝茂は鬱々として、部屋に籠ってしまった。この化け猫の正体を突き止めようとするのが、家来の千布本右衛門だ。

生霊ほど恐ろしいものはない。寝ずの番をしていた本右衛門は障子に映る化け猫に気づく。「悔しい。おのれ、鍋島」と繰り返し叫んでいる。本右衛門は曲者めがけて槍で突き刺すと、それは勝茂の奥方のお豊と猫のタマであった。最後に化け猫が言い残した「この恨みは忘れんぞ。千布家に七代まで祟るから覚えておけ」。これまで聴いてきた「鍋島の化け猫騒動」とは一味違う高座だった。

「一之輔の珍しきはご馳走なり」に行きました。春風亭一之輔師匠が「館林」と「肝つぶし」、ゲストの三遊亭遊雀師匠が「薬違い」だった。

「肝つぶし」はシリアスな場面もあるが、最後に落語っぽく終わるところがまさに「肝」だ。夢の中の呉服屋のお嬢様に恋煩いをしてしまった留吉を何とか助けてあげたいと兄貴分は思う。なぜなら、兄貴分は自分の両親が幼くして亡くなってしまい、留吉の両親に肉親同様に世話をしてもらった。だから、恩返しがしたいと考えたのだ。

医者が言うには、亥の年、亥の月、亥の日、亥の刻に産まれた人間の生き胆を食すとこの病は治ると古い唐土の書物にあるという。兄貴分が帰宅すると、奉公に出ている三つ年下の妹・お花が暇を貰って芝居見物をするために来ていた。何気なく会話をしているうちに、お花は「亥の年、亥の月、亥の日、亥の刻に産まれた」ことに気づく。

世話になった留吉の両親の恩返しのため、義理の弟・留吉を助けよう。夜中。すやすやと眠っているお花にむかって、「お花、勘弁してくれ!」と台所から持ち出した出刃包丁で刺そうとしたときに…。

最後は落語らしいサゲがついて一件落着なのだが、じゃあ留吉の不思議な病はどうなるのか?恋煩いを治すことはしないのか?という疑問が残るのは僕だけだろうか。まあ、落語だからいいんですけどね。