つる子噺~鶴の十声~ 林家つる子「浜野矩随」「鴻池の犬」

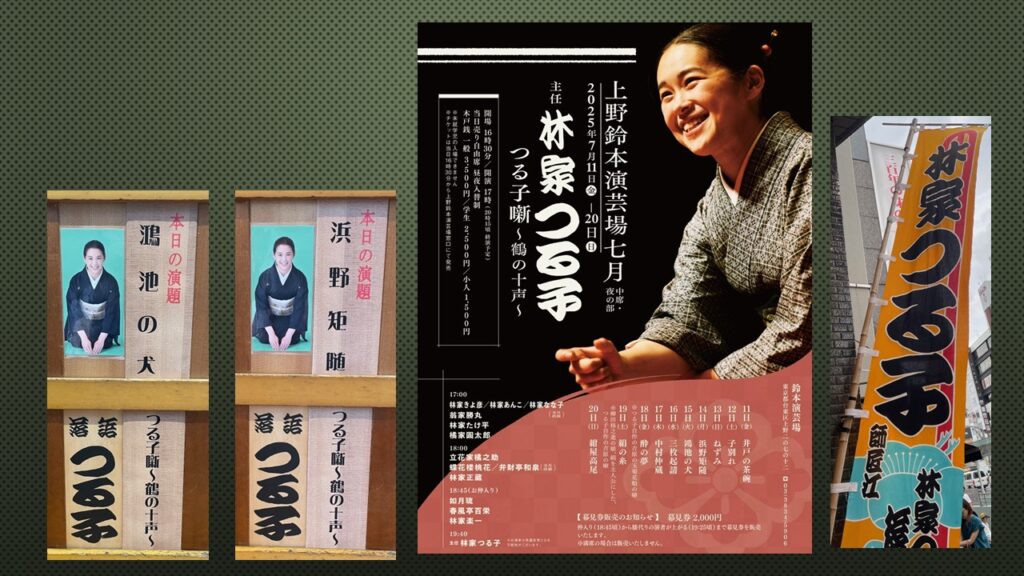

上野鈴本演芸場七月中席四日目夜の部に行きました。今席は林家つる子師匠が主任を勤め、「つる子噺~鶴の十声~」と題したネタ出し興行だ。きょうは「浜野矩随」だった。

「芋俵」春風亭三朝/「馬の田楽」橘家圓太郎/浮世節 立花家橘之助/「夏の顔色」弁財亭和泉/「雛鍔」林家正蔵/中入り/奇術 如月琉/「女子アナインタビュー」春風亭百栄/ものまね 江戸家猫八/「浜野矩随」林家つる子

つる子師匠の「浜野矩随」。若狭屋に言われて矩随が我が家に急いで戻ったとき、母はすでに自害をして死んでいたという型。僕は寸でのところで母が助かったとする演者が多い中、あえて母が死ぬつる子師匠の演り方の方が矩随の彫り物に対する覚悟がより鮮明になるような気がして好きである。

三本足の馬を見て、若狭屋がキレた。毎回、お前さんの彫ったものを無条件で一分で買い取っているが、うちに金の成る木があるわけではない。名人だった父親の矩安さんが死ぬと、あれだけ蟻のように群がっていた道具屋連中が蜘蛛の子を散らすように去っていった.世間というのは冷たい。私はお前さんがいつかは親父さんのような名人になってほしいと思って、意地になって面倒を見ているんだ。彫り物を持ってくれば右から左へ一分が貰え、母子二人が半月は暮らせる。お前さんは甘ったれすぎてはいないか。

さらに怒りは増大し、「職人だったら、ちっとはうまくなったらどうなんだ。きょう限りで縁切りだ」と言って、5両を渡す。そして、「お前みたな奴は死んじまえ。生きていても仕方がない。おっかさんは俺が実の母だと思って面倒を見るから安心しろ」と追い出す。さすがの矩随も悔しかったのだろう。父は名人、立派だった…それは自分が一番よくわかっている。生きていても何の役にも立たない。そうだ、死のう。浜野の息子は下手だったが、死に方だけは立派だったと言われよう。死を決意する。

帰宅し、母に言う。「若狭屋さんが男だったら伊勢参りくらいしろと5両くれました。私はどうにでもなるので、この5両はおっかさんが持ってください。旅の途中、万が一のことがあったら、若狭屋さんを頼ってください」。だが、母は矩随の嘘を見抜く。改めて矩随は正直に話す。「悔しいから死ぬのかい。だったら、死になさい。お前が決めたこと、何も言わない。おっかさんだってよくわかる。簡単に出した答えではないことを」。

母はさらに言う。「死ぬことは止めない。ただし、先に旅立つなら、形見の品を彫っておくれ」。矩随が「恥をまた一つ残すことになる」と言うが、母は「お前の彫ったものだ。お前だと思って肌身離さず持っている。観音様のお立ち姿を彫っておくれ。父さんが得意としていた観音様を」。

矩随は部屋に籠り、三日三晩コツコツと彫った。「できました」「見せておくれ」。母は驚く。「どうすれば、こんな立派なものを彫れるのか…親の欲目かもしれない」。今から若狭屋へ行って、この観音様を30両で売れと言う。「びた一文負けるんじゃない。もし、負けてくれと言われたら、二度と帰って来なくていい…それほどにいい観音様だと思うよ…矩随ができた…父さんに見せたかった。父親が早くに亡くなって、すまないと思っていた。おっかさんは信じることしかできない」。そう母は言うと、喉が渇いたと言って水を飲み、矩随にも勧めた。母子別れの水盃ということに、矩随は気づかない。

若狭屋へ行くと、甚兵衛は平謝りだ。「言い過ぎた。すまない。女房に叱られた」。そして、矩随が風呂敷包みから取り出した観音様を見ると、顔色が変わり、拝む。「よく持って来てくれた。私が見たかったのは、こういうものだよ。私は嬉しい。またお会いできると思っていなかったから。まだ残っていたんだね、先代のものが。何と御礼を言っていいか…慈眼といって慈悲深い顔をしている。これが先代が名人といわれる由縁だ。魂、心がこもっている。先代に会えた心持ちだ」。言い値で買うと言われ、矩随は「30両」と答える。すぐさま、若狭屋は30両を出す。

これを見て、矩随は泣いた。「その観音様は私が彫ったものなんです」。若狭屋が「もし嘘だったら、生涯敷居を跨がせないぞ」と言って、観音様の銘を見ると「矩随作」とある。「どうしたら、こんなものが彫れたんだ?」。矩随が母とのやりとりを話す。若狭屋は感心し、「形見の品に、などと言えるものじゃない…できたね、矩随さん」。仲間内はなんで若狭屋はあの馬鹿息子の面倒なんか見ているんだと陰口を叩いていた、今この観音様をあいつらに見せてやることができると喜んだ。

人はよく「死んだ気になって」と言うが、本当に死ぬ気でやる人はいない。お前は本当に死んだんだ。だから、その魂がこの観音様に宿っている。お前は父親の真似ばかりをしてきた。それでは駄目だ。その人しか彫れないものを彫って、初めて名人と言える。一番嬉しいのはおっかさんだろう。よくお前の母親は「私はもう死んだ方がいいのかな」と言っていた。その時は私が面倒を見ますからと答えていた。

そのとき、矩随は母親と水を一緒に飲んで別れたことを話す。若狭屋に「それは水盃だ!早く帰れ!」と言われ、矩随は急いで我が家に帰った。だが、部屋中線香の匂いが立ち込めていて、母は九寸五分で喉元を突いて見事な最期を遂げていた。矩随が叫ぶ。「なんでだよ!おっかさん!若狭屋さんが30両で買ってくれたよ!褒めてくださったよ!」。馬鹿だ、間抜けだと言われ続けながらも、いつか名人になって、母に楽をさせてやりたいと思っていた。泣いても叫んでも母親は帰ってこない。母の顔は観音様の顔とそっくりで、ニッコリと笑みを浮かべていた。

母は「この覚悟を息子に生涯貫いてもらいたい」と死んでいったのかもしれない。そして、矩随はその後見事な彫り物師となり、父を超えたと言われるようになる。その矩随を支えたのは、見事な最期を遂げた母親の覚悟のように思えてならない。つる子師匠の素晴らしい高座だった。

上野鈴本演芸場七月中席五日目夜の部に行きました。今席は林家つる子師匠が主任を勤め、「つる子噺~鶴の十声~」と題したネタ出し興行だ。きょうは「鴻池の犬」だった。

奇術 如月琉/「寿司屋水滸伝」春風亭百栄/ものまね 江戸家猫八/「鴻池の犬」林家つる子

つる子師匠の「鴻池の犬」。大坂の鴻池にもらわれたクロを頼って、弟のシロが一途な気持ちで兄のいる大坂へ向かうロードムービーのような作りは、おそらくさん喬師匠から教わったのではないか。

本所の角屋という乾物屋の小僧、定吉が朝起きて店の前を掃除しようとしたときに見つけた三匹の棄て犬。シロ、クロ、ブチ。定吉が飼いたいと言うが、旦那は「食い物商売」ゆえに難しいと言うが、定吉の情熱に負けて「欲しいという人が現れるまで」という約束で飼うことを許した。近所の子どもたちのみならず、大人までも「可愛い」と評判になり、商売繁盛。

ある日、「黒のお犬様を頂戴したい」と男が訪ねてきた。約束は約束だ。旦那は定吉を説き伏せて、クロを譲ることにした。その男は改めてやって来たときは、黒紋付羽織袴姿で、お椀代、着物の反物、角樽の酒を持って来た。角屋の旦那は「こんなものがほしくて譲るんではない」と怒る。

すると、男は事情を話した。自分は大坂の鴻池善右衛門の江戸の差配人をしている、大坂の坊ちゃんが黒犬を火事で焼死させてしまって落ち込んでいる、クロは首元に白い差し毛があり瓜二つ、これで坊ちゃんも喜ぶに違いないと。角屋主人は理解を示し、反物だけは定吉が一人前に出世したときに誂えるために貰う、それ以外は受け取れないという条件で鴻池にクロを差し上げた。

クロが大坂に駕籠に乗って到着すると、坊ちゃんは大層喜んだ。クロは江戸前の気っ風の良さで、近所の犬たちに御馳走を振舞い、その土地の大将格に居座った。

一方、クロがいなくなってシロとブチの二匹になってしまった角屋では、定吉が寵愛していたクロがいなくなったために、餌もろくに与えられなくなってしまった。腹が減ったと芋を拾おうとして、ブチは大八車に轢かれしまい死んでしまう。シロは独りぼっちになってしまった。「クロ兄ちゃんに会いたい。そうだ、大坂へ行こう」。シロは本所を後にして大坂鴻池へと旅に出る。

途中、病気の旦那の代わりに伊勢参りに行くという「おかげ犬」のハチと出会い、一緒に旅をする。東海道を静岡の茶畑、富士山、浜松の海、名古屋城…それに因んだお囃子に乗って弥次喜多道中のように旅する風情を演出しているのがいい。そして、大坂方面と伊勢方面の分岐点でシロとハチはお別れをする。

鴻池ではクロが大将として町内の犬たちを取り仕切っている。一丁目の犬と三丁目の犬の喧嘩を仲裁するなど、世間の様子を見渡しているクロ。そこへ挨拶もせずに通り過ぎる白犬を注意すると、「江戸から来た。本所の角屋という乾物屋に飼われていた」。「お前、シロか!弟のシロか!兄ちゃんだよ!」。感激の対面。シロも「会えて良かった。大坂に来て良かった」。クロが鴻池から貰う餌をシロに食わせる。鰻巻き、鯛の塩焼き、カステラ…。シロはクロと対になって鴻池善右衛門の店の名物犬になって、幸せに暮らしたという…。ファンタジーな噺に心が安らいだ。