津の守講談会三日目 一龍斎貞心「沢村淀五郎」一龍斎貞花「忠僕直助」

津の守講談会三日目に行きました。

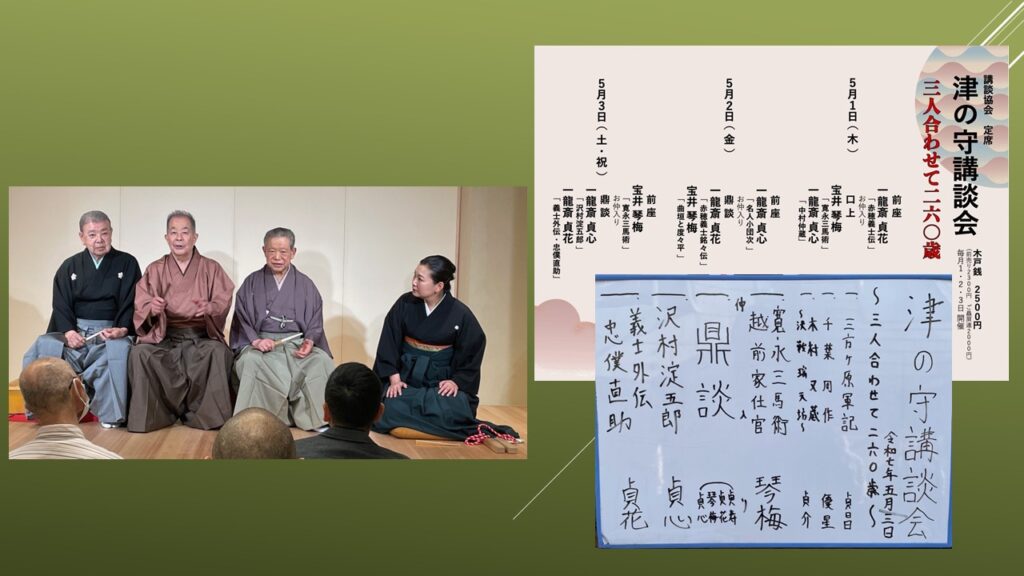

「三方ヶ原軍記」一龍斎貞昌/「千葉周作」宝井優星/「木村又蔵」一龍斎貞介/「寛永三馬術 越前家仕官」宝井琴梅/中入り/鼎談/「沢村淀五郎」一龍斎貞心/「赤穂義士外伝 忠僕直助」一龍斎貞花

貞心先生の「淀五郎」。あまり團蔵のことを皮肉屋だとか、意地悪だとかと強調しないところに好感が持てた。また、判官の代役を決めるにあたって、團蔵が淀五郎を香盤から選び、相中から名題に抜擢したとは語っていない。勿論、この仮名手本忠臣蔵の芝居の座頭は三河屋の團蔵であることに変わりはないのだが。

芸に厳しい團蔵だから、四段目の判官切腹で由良之助役の團蔵は淀五郎の判官を見て、「大根だ。こんな判官に馬鹿馬鹿しくて付き合っていられない」と花道の七三から動かなかった。初日、二日目、三日目と同じ。淀五郎は思う。「俺の演技が気に入らないからに違いない。折角の出世も水の泡だ」。

楽屋に團蔵を訪ねた淀五郎は「初役ゆえ、まずいことだらけだと思いますが、どこがまずいか教えていただきたい」と頭を下げる。すると、團蔵は言う。「それは良いところがある役者が言う台詞だ。良いも悪いもない。判官になっていない。役者の淀五郎が腹を切っている。判官が『こちらに来るな』と言っている。淀五郎が腹を切っていては近寄れない」。「では、どうやって腹を切れば良いのでしょうか」と問うと、「わからないなら、本当に腹を切れ。死んでしまえ」。

淀五郎は悔しくて堪らない。教えてくれてもいいじゃないかと思う。本当に死んでやろうか。一人で死ぬのも面白くないから、座頭も叩き斬ってしまおう。そんな了見を起こしてしまうのも、若気の至りかもしれない。

中村座の舞台裏を通ったときに、「堺屋の親方に暇乞いをしよう」と挨拶に行く。顔色の悪い淀五郎を見て、仲蔵は優しい言葉をかけると淀五郎は思わず涙を流してしまう。死ぬ覚悟。それも三河屋を道連れに。そう考えていた淀五郎を察した仲蔵は「淀さん、お前さんは心得違いをしている」。そう言って、市村座の花道の一件は聞いて知っていたが、知らぬ顔をしていたと明かす。

まだ若いな。よくお聞き。三河屋さんは皮肉だが、芝居の神様みたいな人だよ。お前さんが一人前の役者になれると思うからこそ、花道を動かないんだ。ありがたいことだと思わなくてはいけない。ここでやってみておくれ。まずいところを直してあげる。

淀五郎の演技を見る。なるほど、まずいな。てんでなっていない。これじゃあ、役者の淀五郎だ。誰が見ても同じことを言うと思うよ。判官の性根が判っていない。五万三千石の大名の切腹だ。勘平の切腹とはまるで違う。なんで体が崩れるんだ。苦しいのを耐えている?それじゃあ、勘平だ。品がなくなる。九寸五分を突き立てたとき、歯の音が合わない気持ちで台詞を言うんだ。これで品格が出る。

さらに耳の裏に青黛を隠しておいて、揚げ幕がチャリンと鳴って、見物客が花道に目がいったときに、唇に塗って顔色を悪くする等の技術的な指導も丁寧にしてくれた。そして、「それで駄目だったら、またおいで」と優しく淀五郎を送った。

芝居四日目。果たして、團蔵の由良之助は淀五郎の判官の傍にやって来た。「待ちかねたあ」。そのとき、團蔵は淀五郎の耳元で「お前、堺屋に聞いたろう」。全てはお見通しだったというわけだ。名人は名人を知る。この言葉が印象に残った高座だった。

貞花先生の「忠僕直助」。発端から丁寧な高座だ。赤穂藩で月見の宴が催されたとき、大野九郎兵衛が座興として刀の鑑定をしようと言い出し、自分の刀を自慢した。そして、かねてより憎んでいた岡島八十右衛門に対し、刀を見せろと迫る。岡島は妻が病床にあり、刀を売り払ったため、粗末な刀しか持っていなかった。その刀を見て、大野は「これがお主の刀か?禄盗人めが!」と侮辱した。大石内蔵助がこれを見て、宴は散会となったが、岡島は悔しさでいっぱいだった。

中間の直助は主人の岡島が顔色悪く帰宅したのを心配した。酒屋に使いに行くと、酒屋主人から「月見の宴」の噂を聞いた。岡島は直助と酒を飲み、直助が酔って寝込んでしまうと、風邪をひかぬように布団を掛けてくれた。「何て優しい主人なんだ。自分の金があれば、立派な刀を差し上げることができるのに…」と思う。

直助は思い立ち、「恩知らず」と思われてもいいから、大坂へ出て商人として金儲けをして、その金で主人岡島に立派な刀を買って差し上げようと行動に出る。大坂に着くと人だかりが出来ている。鎚の音がする。刀鍛冶だ。聞けば、津田越前守助広が打っているという。これを見て、直助は弟子入りしたいと思った。

助広は「身元引受人がいないと…」と断ろうとするが、直助の正直そうな目を見て、弟子に取ることを決める。他の弟子の手前、「以前、赤穂で知り合い、弟子入りを約束していた」という一芝居を打ち、直助は入門を許された。

直助はくるくるとよく働いた。夜中、惣領弟子の三八の煙管を持ち出し、その煙管で枕をトンテンカンと叩く。刀鍛冶の真似事だ。他の弟子たちが五月蠅いからやめろと言うが、直助は耳慣れるまで毎晩続けた。このエピソード、僕は好きだなあ。

三年が経った。ある日、松平阿波守の刀を打つに当たり、助広の向こう鎚を三八が担うことになっていた。すると、直助が「お願いがあります」と言って、助広に向こう鎚を自分にやらせてくれと懇願する。三八は入門して10年、直助はたったの3年。助広が「打てるのか?もし、打ち損なったら、暇を出すぞ」と言うも、直助は引き下がらない。「打てるはずがない」と三八も言う。

果たして、直助は見事な向こう鎚を見せた。驚く助広。「お前は誰の弟子だ?」「親方の弟子です」「いや、ここへ来るまで脇で修業してきたのだろう。久しぶりに良い仕事が出来た。三年でこれだけの仕事が出来るわけがない」。自分の技を盗みに来た輩と思い、「そこへ直れ。この刀の切れ味を見せてやる」と直助を斬ろうとする。

すると、直助は「嬉しゅうございます」と言って、ここに入門したのは大恩ある主人岡島八十右衛門に恩返しをしたいからだと事情を話す。買って差し上げるより、自分で鍛えた刀を差し上げるのが良いと考えたのだという。「10年かかる修業を3年で、20年かかる修業を5年で立派な刀鍛冶になろうと、神信心して修業に励んだ。盗みに来たんじゃないんです」。

助広はすっかり感心した。「良い心掛けだ。堪忍してくれ。何か事情あるだろうと声を荒げてしまった。そういう了見なら、良い守り刀ができる」。そして、他の弟子に向かって「お前たちとは天地の差だ。きょうからは直助が惣領弟子だ」。

直助は助広の養子となり、津田近江守助直として、赤穂の故郷に心の錦を飾る。岡島八十右衛門に自分が鍛えた大小、二振りを献上すると、岡島は涙を流して喜んだ。そして、その刀で大野九郎兵衛の自慢に刀を真っ二つにへし折り、積年の恨みを晴らしたという…。

貞花先生、渾身の高座で三日間の「三人合わせて260歳」企画は大団円を迎えた。素敵な三日間だった。