津の守講談会初日 一龍斎貞心「中村仲蔵」

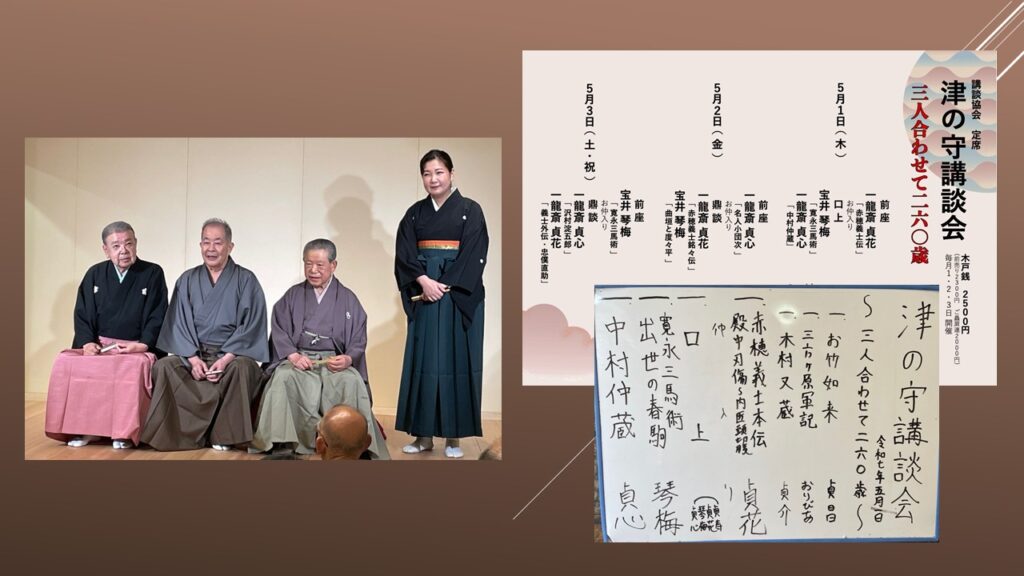

津の守講談会初日に行きました。今月は「三人合わせて260歳」と題した三日間で、一龍斎貞花先生が86歳、宝井琴梅先生が83歳、一龍斎貞心先生が82歳で実際には合計251歳なのだが、そこは「講談師ならではの上乗せ」でこのタイトルになったそうだ。

「お竹如来」一龍斎貞昌/「三方ヶ原軍記」神田おりびあ/「木村又蔵」一龍斎貞介/「赤穂義士本伝 殿中刃傷~内匠頭切腹」一龍斎貞花/中入り/口上/「寛永三馬術 出世の春駒」宝井琴梅/「中村仲蔵」一龍斎貞心

貞花先生の「殿中刃傷~内匠頭切腹」。勅使饗応役に選ばれた浅野内匠頭と伊達左京亮の二人に対し、指南役の吉良上野介は伊達を可愛がる一方で、なぜ浅野に意地悪をしたのか。諸説あるけれど、吉良の作った歌に浅野が意見をしたことが気に入らなかったというのは興味深い。

下野国の巡礼母娘の親孝行譚の碑を建立するために、吉良が歌を詠んだ。心ある人に見せばや下野の稲葉の里の親抱きの松。この話をある茶会で披露したら、出席者はこの歌を大層褒めたのに対し、浅野は「心ある」を「心なき」に変えたら一層良くなると意見を述べた。出席者も皆同意したが、これが吉良には気に食わない。浅野の真っ正直なところが仇をしたことが窺えるエピソードだ。

また、指南役の吉良に対する付け届け。白銀一枚、白扇一本という建前になっているところ、伊達側は白銀を100枚贈った。ところが、浅野側は慣例に従い、白銀は一枚、それに鰹節一連を付けただけだった。これも賄賂という文化を良しとしない浅野の純朴さが表れている。これも吉良の浅野に対する心象を良くしなかったのだろう。

勅使饗応の当日、書付が関係者に回し読みするように渡された。だが、吉良はわざと浅野だけにその書付を見せないという意地悪をしたという。内容は饗応に関してさして重要ではないもので、「火の元に気をつけろ」程度のことしか書いてなかったのだが、浅野は「家名に係わる一大事」と思い、「拝見を」と吉良に請い願うが、吉良はそれを拒む。そのために、浅野は小刀を抜き、刃傷に及んだのだ。梶川与惣兵衛が「殿中でござる」と背後から取り押さえ、「武士の情け」だから斬らせてくれと言う浅野の思いは果たすことができなかった。

田村右京太夫邸に連行された浅野内匠頭は即日、切腹を申し渡された。御家も断絶である。その上、吉良側には何のお咎めもなかった。さぞ悔しい思いをしたことだろう。田村邸に駆けつけた片岡源五右衛門に対し、「自分の短慮ゆえとはいえ、上野介を討ち漏らしたのは残念じゃと内蔵助に伝えよ」という遺言を遺す。

田村邸の庭には満開の桜の花びらが散っている。切腹の座についた浅野に対し、田村は「せめてこの世の思い出に」と辞世の句を促す。風さそう花よりもなお我もまた春の名残をいかにとやせん。この後、主君の無念を晴らそうと赤穂浪士たちが秘密裏に仇討本懐を遂げる計画を練る発端として、とても美しい情景が脳裏に浮かんだ。

貞心先生の「中村仲蔵」。仲蔵の出自から導入するのが印象的だ。長唄の太夫である中村小十郎の妻は子宝に恵まれず、毎月聖天様にお詣りしていた。平井の渡しの船頭がその姿を見て事情を訊くと、自分のところには妹に息子が5人も生れたが、その妹も亭主も死んでしまって、今は自分が引き取っているという。そこで小十郎夫婦は「これも聖天様のご利益」と、そのうちの一人の子を養子として迎え入れた。

長唄の中村伝次郎のところに預けると、「この子は役者が向いているのではないか」と言われ、十三歳のときに中村伝九郎に弟子入り、名前を仲蔵とした。役者の才覚があったのか、めきめきと頭角を現し、相中に昇進。また、三味線の杵屋喜三郎の娘のおきしを女房に迎えた。

ある芝居で花道から「申し上げます」という伝達の役を担ったが、台詞が飛んでしまった。仲蔵は舞台にいる四代目團十郎の傍に行き、耳元で「親方、台詞を忘れました」と言う。機転である。團十郎も「急げ」と言って、その場をしのいだ。芝居がはねた後、仲蔵がしくじりを詫びに團十郎の楽屋を訪ねると、團十郎は「面白い芝居を見せてもらった。役者はああいう頓智を忘れちゃいけないよ」と逆に褒められた。以来、何かと目にかけてくれ、名題にまで昇進する。

これを面白く思わない連中もいる。座付き作家の金井三笑もその一人だ。三笑は仮名手本忠臣蔵の芝居で仲蔵に「五段目、斧定九郎一役」という嫌がらせをした。これに対し、仲蔵は「三笑の逆恨みか。何とか工夫を凝らして、見物客をアッと言わせて、鼻を明かす」と心に期し、定九郎を引き受ける。

柳島の妙見様に日参し、良い工夫が浮かぶように願を掛ける。そんなある日、雨が降って入った蕎麦屋で見かけた若侍の出で立ちを見てヒントを得る。ゾッとするような色気。「これだ!ありがたい!」。仲蔵は五段目関係者のみに意図を伝え、内密に支度を調えた。そして、初日の幕が開く前夜に女房のおきしに打ち明ける。「上手くはまれば末世に残るような誉れになる。もしお客に蹴られたら、江戸にはいられない」。すると、おきしが言う。「お前さんの言うことはもっともだ。思う通りに勤めてください」。流石は日本一の杵屋喜三郎の娘だ。

白塗り。出番前に水をかぶる。周囲は「芸狂いが何かはじめたぞ」と囁く。果たして、五段目の幕が開く。芝居の展開を貞心先生がまるで太夫のような鮮やかな浄瑠璃で語り、情景が目に浮かぶようだ。見物客は余りの見事な定九郎に固まった。声が出ない。仲蔵は「やり損ったか」と一瞬思うが、それなら思い残すことなくやり切ろうと心に決め、未だかつて観たことのない新しい斧定九郎が躍動した。

五段目が終わり、楽屋に戻ると、師匠の伝九郎が駆けつける。「えらいものを見せてくれた…お前は芝居の神様だ。良い定九郎を見せてくれた…これは末世に型が残るだろう。仲蔵が死んでも、あの定九郎は生きていく。役者は昔の人のやってきたことを真似するだけじゃ駄目なんだ。型に入って、型を出るのが芸というもの。弟子の誉れは師匠の誉れだ。礼を言わせてもらうぜ」。この言葉を聞いたとき、仲蔵の目から涙が溢れたという…。説得力のある高座だった。