古典廻さず 立川笑二「すきなひと」、そして人形町噺し問屋 三遊亭兼好「山崎屋」

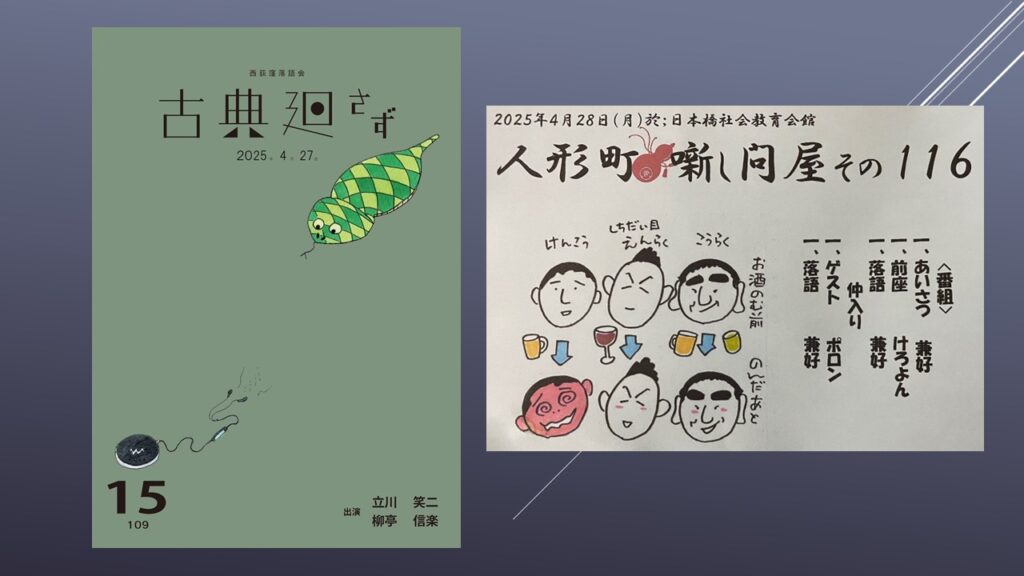

「古典廻さず」に行きました。立川笑二さんが「帰りたいおじさん」と「すきなひと」、柳亭信楽さんが「お馬さん」と「イワヌマン」だった。

信楽さんの「お馬さん」。トオルは三歳のときにピアノ教室に通うのを嫌がった。そのときに父親が「途中で投げ出すというのは良くない。ロクな人間にならない。続けることの大切さを思いなさい」と言って、初志貫徹の精神を説くために、“お馬さんごっこ”遊びを続けた。そのことによって、トオルは高校三年生になっても父親の背に跨り、通学を続けているという…。その馬鹿らしさが最高だ。

見かねた担任教師が父親に事情を聞くと、本当は辛くて、やめたい、普通の父親に戻りたいと思っていると打ち明ける。そのために、息子のトオルに「ある成果」を示すと約束する。それが競馬の天皇賞で勝つという奇想天外さが実に面白い。担任教師は化学が専門で、その知識を生かして“怪しいクスリ”を開発し、天皇賞に出場するだけでなく、馬役の父親に羽が生えてペガサスになって、優勝してしまうという…。信楽落語の発想の豊かさを改めて思う。

「イワヌマン」はご当地落語として宮城県岩沼市のために創作した噺だが、出来上がった動画を市役所に送ったら、却下されたという。「話題性がない」ことが最大のセールスポイントである岩沼市をある種皮肉っている落語だから仕方ないけれど、落語としてはよく出来ている。これまた信楽カラー満載の愉しさがある高座だ。

「話題性がない」=平凡だけど平和な暮らしに憧れた主人公は妻と子どもを連れて東京から移住した。ある日、日本三大稲荷の竹駒神社ではなく、何も起こりそうもない「4号線と6号線の交差点」にお出掛けすると…。トモキ君が悪の組織ブラックターンに誘拐され、頭蓋骨から脳みそを抜かれて、「萩の月」を入れられ、戦闘兵のツッキーに改造されそうになってしまう。

だが、イワヌマ係長に連絡すると、正義のヒーロー「イマヌマン」を派遣することに。このイワヌマンの存在は「話題性がない」岩沼市には相応しくないと隠蔽されていたのだった。そして、見事にイワヌマンはトモキ君を救出、マスコミが殺到した。だが、翌日の地元新聞にはこの事件のことは全く触れていなかった。それは「話題性がない」というセールスポイントを維持するためだったという…。信楽落語の真骨頂を見た。

笑二さんの「帰りたいおじさん」は先日の渋谷らくご「しゃべっちゃいなよ」でネタおろしされた創作。考えるととっても怖い、笑二さんにしか創れない唯一無二の“怪談”と言っていいだろう。

三年ぶりに東京のあるバーに顔を出したチバナさん。このバーは「写真バー」と称して、毎月ごとに写真家の作品を展示している。沖縄に帰っていたチバナさんは「僕の撮った写真」を展示してほしいとマスターに頼むが、それは彼の周辺で最近起きたことに因む心霊写真だった…。

マスターのおかみさんのヒトミさんは祈祷師の家系で、「チバナさんは幽霊に憑りつかれている」と見抜き、お祓いをする。すると、チバナさんの中から沖縄の方言の強い男が抜け出てきて、意味の通じないことを喋る。どうやら、抜け出る代わりに「ある条件」を出しているようだ…。その条件とは!怖い。

「すきなひと」。主人公に久しぶりに会いに来た親友のフユキ。「お前が真向いのマンションに住んでいるとは知らなかったよ」と言うが。主人公に彼女が出来て、一緒に暮らしている様子なのだが、よく聞いてみるとその彼女は独りで暮らしているつもりで、主人公がその彼女に知られないようにGPSなどを駆使して、巧妙にずっとストーカーをしているのだった。

その彼女の名前はシマブクロヒトミ。何と、フユキの会社の同僚だ。主人公がヒトミのノートパソコンに入っている動画をフユキに見せる。それはフユキが自分の部屋で生活している様子だった。何と!ヒトミはフユキをストーカーしているのだった!フユキが今の会社に転職したのは4年前。そのときから、ヒトミはストーカーを始めた。そして、主人公はヒトミを7年前からストーカーしているという…。

主人公はフユキに「ヒトミと結婚しなよ。ヒトミの幸せは俺の幸せだから」と説く。だが、フユキは会社の同僚のサトウユカリと付き合っている。主人公は言う。「俺はお前のことを何でも知っている。ユカリはやめておけ。お前が付き合っていたリサやアヤカのようにはしたくないだろう」。何と!フユキが付き合っていたリサもアヤカも行方不明になってしまった。「それは偶然じゃないんだ」。おお、怖い!笑二ワールドの凄さが光る一席だ。

「人形町噺し問屋~三遊亭兼好独演会」に行きました。「野ざらし」と「山崎屋」の二席。前座は三遊亭げんきさんが「味噌豆」、三遊亭けろよんさんが「熊の皮」、ゲストは奇術の小泉ポロンさんだった。

「山崎屋」はサゲのための仕込みが多い噺だが、兼好師匠はこれをシンプルな形にして、あえて落語的なサゲを避ける演出だった。確かに、「三分で新造がつく」ほかの用語の説明をしなくても、番頭の機転によって若旦那が惚れた花魁と夫婦になる狂言が成功するというのが一番の眼目だから、賢明な判断かもしれない。

若旦那が番頭の弱みを握っているところも面白い。“堅物”で通っている横山町の山崎屋の一番番頭だが、実は隣町に妾を囲っているという事実を若旦那はひょんなことから知り、それをネタに番頭を脅す。でも、番頭は脅されたから若旦那に加担したわけでなく、山崎屋の身代の行く末を思って考えた狂言であることに好感が持てる。

それと、番頭も若旦那に負けず劣らず、リサーチ力がある。若旦那が惚れている花魁のことをきちんと調べ上げている。元は家柄の良い家庭の娘だったが、両親に先立たれ、悪い親類に騙されて吉原に売り飛ばされたこと。でも、その花魁は大変に気立てが良く、店の誰からも評判が良くて、若旦那とは相思相愛であるということ。それゆえに、その花魁を山崎屋の若旦那の女房に迎えても良いだろうと判断した。兼好師匠はそこをきっちり押さえているのが良い。

そして、番頭の書いた狂言がばっちり決まる面白さ。若旦那は半年は吉原に行かずに真面目に過ごし、その間に花魁を親許身請けして、鳶頭のところに預けて、礼儀作法や言葉遣い、針仕事などを仕込むという入念さ。そして、若旦那に番頭の代わりに小梅のお屋敷に200両の掛けを取りに行かせ、鳶頭に預けて紛失したと見せかけて、大旦那が「やっぱり息子は使い込むつもりか!」と思わせておいて、すぐに鳶頭が「落ちていた」と届けにくる…。

これで息子は「すっかり了見を入れ替えた」と思うし、鳶頭のところに御礼に行くと、件の花魁が「鳶頭の女房の歳の離れた腹違いの妹」としてお茶を出しに現れ、武家奉公していたがもっと柔らかいところへ嫁がせたい、持参金は300両と知らされれば、大旦那が「是非、うちの徳の嫁に!」と飛びつくのは必定だ。番頭が描いた筋書き通りにポンポンと事が運ぶところに、この噺の魅力がある。

唯一の計算間違いは、落とした200両の掛けを届けた鳶頭に、御礼として角樽と酒の切手、それに20両を持って行けば、鳶頭は江戸っ子だから酒だけ受け取って20両は拒むと番頭は大旦那に太鼓判を押したのに、鳶頭の女房が「折角のお気持ちだから受け取りましょう」と言って、鳶頭も「そうだな」と言って受け取ってしまったところだろう。この演出は兼好師匠で初めて聴いたが、なかなか面白いと思った。パーフェクトな番頭の狂言に少々の狂いがあったという…。それくらい人間的な方が良いのではないか。

兼好師匠らしい工夫が随所に見られた「山崎屋」であった。