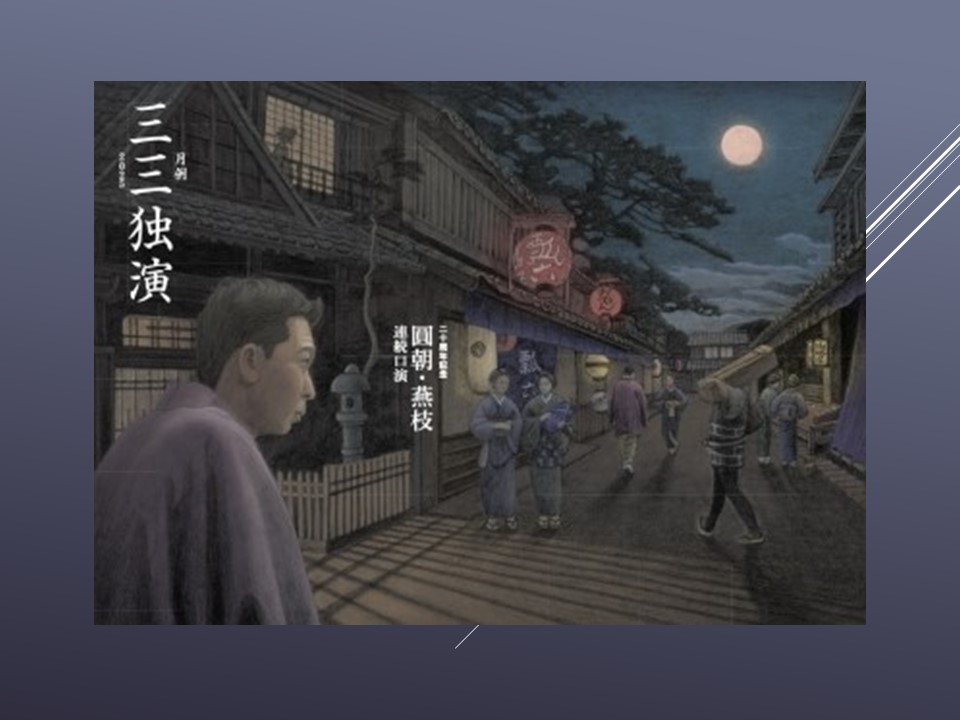

月例三三独演 柳家三三「名人長二」(四)

「月例三三独演」に行きました。「三枚起請」と「名人長二」(四)の二席。開口一番は春風亭枝次さんで「狸の鯉」だった。

「名人長二」の第四話。長二が産みの親である亀甲屋夫婦を殺害したところで前回は終わった。留守をしていた兼松が長二宅を訪ねると、貸家札が貼ってある。どういうことか?と大家に訊くと、「遠方に引っ越す。家財道具は兼松に譲る」と言い残して去ったという。長二兄さんが得意先の仕事を放りだして、清兵衛親方に一言も相談もなくいなくなってしまうわけがない。兼松は急いで清兵衛親方の家を訪ねる。

清兵衛は娘のお政の婿として長二の兄弟子の恒太郎を迎えて、指物師としては仕事をするものの、家督は娘夫婦に譲っていた。兼松が慌てて、長二がいなくなったことを告げると、清兵衛も見当がつかない。恒太郎は義父に心配かけないように「そのうち居場所がわかりますよ」と事を荒立てないように収めていると…。

「探すには及ばないよ!」と長二が現れた。下戸なのに酒を飲んだのか、泥酔している様子だ。恒太郎が心配して、「所帯を畳んでどこへ行くのか」と問うと、「お前さんには関わりのないこと。お前さんの世話にはならない」と吐いて捨てるように長二が言う。気まずい空気の中、お政が出てきて、「このお茶、ぬるくしてあるから、お飲みなさい」と長二を落ち着かせる。

そして、「旅に行く」と言う長二に「皆が心配している。どういうつもりか」と改めて訊くと、長二は「上方に行く。京都の二代目駒沢利斎の弟子になる」と言う。初代利斎は清兵衛の師匠で、二代目は兄弟弟子にあたる。「何も利斎のところに行かなくても、私が初代から受け継いだことは十分にお前に仕込んだ。二代目から何も教わることはないはずだ」と清兵衛は言うが…。

「そんなことは腐るほど聞いた」と長二。清兵衛は自分が拵えた桑の棚を持って来て、「この仕事を見てもらえばわかる。どうだ?長二」。これに対し、長二は「まずかねえけど、自慢するほどの出来とは思えない。見てくれは良いかもしれないが、二、三年でガタがくる。嘘っぱちの仕事だ」と挑発する。兼松が「兄ィ、おかしいよ」、お政も「気違い水がそう言わせているだけ」と庇うが、長二は「仕事がまずいから、まずいと言っている。こんなもの、あっという間にバラバラになる」と腐す。

清兵衛が「才槌で叩いても壊れるはずがない」と言うと、長二は才槌を持ってこさせ、叩く。「壊せるものなら壊してみろ」という清兵衛に、「叩き壊してやる」と長二。長二が二つ三つ叩くと、棚は留めが外れ、跡形もなくバラバラになってしまった。「長二!何ということをしてくれるんだ!」と恒太郎が長二に食らいつこうとすると、「恒、待て!」と清兵衛。

「俺の仕事に嘘があると言うなら、どこが嘘が言ってみろ」と清兵衛が言うと、長二は答える。「箱清と呼ばれ、名人と言われたのは20年前のことだ。六十を過ぎて、魂の抜けた仕事をしている。仕事が粗く、艶がない。昔は釘一本、人に任せなかった。それが今は釘削りを若親方の恒太郎にやらせているそうじゃないか。薄っぺらい削り方をするから駄目なんだ。いけないものをいけないと言って何が悪い」。

これに対し、清兵衛は「長二は天狗になっている。恒はお前に劣るが、丁寧な仕事をしている」と擁護する。だが、長二は容赦ない。「指物は釘も木を使う。それは百年も二百年ももつ仕事をするためだ。魂を籠めろと教えてくれたはずだ。それが今じゃあ、名人清兵衛が拵えたと言うのは泥棒了見だ!」。

清兵衛が「お前みたいな奴は弟子じゃない。出ていけ!」と言うと、長二は「では、縁切りの書付を書いてもらおうじゃないか」。これを清兵衛が拒むと、長二は「じゃあ、俺が書く」。きょう限り、愛想尽かしで縁を切る。師匠でもなけりゃあ、弟子でもない。十月十日。恒太郎が「今は十一月だ。なぜ、十月なんだ。頭がおかしくなったのか」。

お政が長二に言う。お前さんが弟子入りしたのは二十年前。私は十四で、お前は十歳だった。母親が女手一つで育ててくれた、一日も早く楽をさせたいと言っていた。それを聞いた母が口添えしてくれて弟子になれた。母も父も一番気に掛けたのがお前さんだった。人差し指が長いのを見て、「利斎親方と同じだ。手先が器用な証拠だ。名人になる」と言って、本名の半之助から長二郎という名前に改めさせた。お前さんが十七のときにお前の母親が亡くなった。兄弟弟子が力を合わせて立派な弔いを挙げた。そのときにお前は言ったね。「ありがとうございます。師匠は選べても、兄弟弟子は選べない。皆が親切にしてくれたのは、親方のお陰です」。父親代りの親方に不義理をしたんだ。了見を変えて、詫びを入れて、縁切りはやめておくれ。

長二が答える。「お心遣いはありがたい。でも、縁は切ったんだ。いくら俺が若くても、親方より長く生きるかどうかはわからない。もう生涯、こんなところには来ない」。そう言い捨てて、長二は暗闇の中に消えていった。

清兵衛は気づいていた。「きっと理由(わけ)があるのだ。俺の拵えた桑の棚を見て、長二は『ビクともしない』と見て取った。だから、才槌で叩くときに、外側からではなく、内側から叩いたのだ。俺は見逃さなかった。流石に内側から叩かれたら壊れる。そして、十月と遡った日付で書いた縁切りの書付。あいつは酔ったふりをして、素面だった。これには何かある。二、三日したら必ず何か判るはずだ」。

その後、筒井和泉守のいる奉行所に、長二が「親を手に掛けた」と言って飛び込んだ…。この続きは来月の第五話へ。三遊亭圓朝作「名人長二」、面白い。