伝承の会 三日目 一龍斎貞弥「壺坂霊験記」田辺銀冶「中村仲蔵」

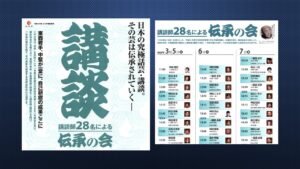

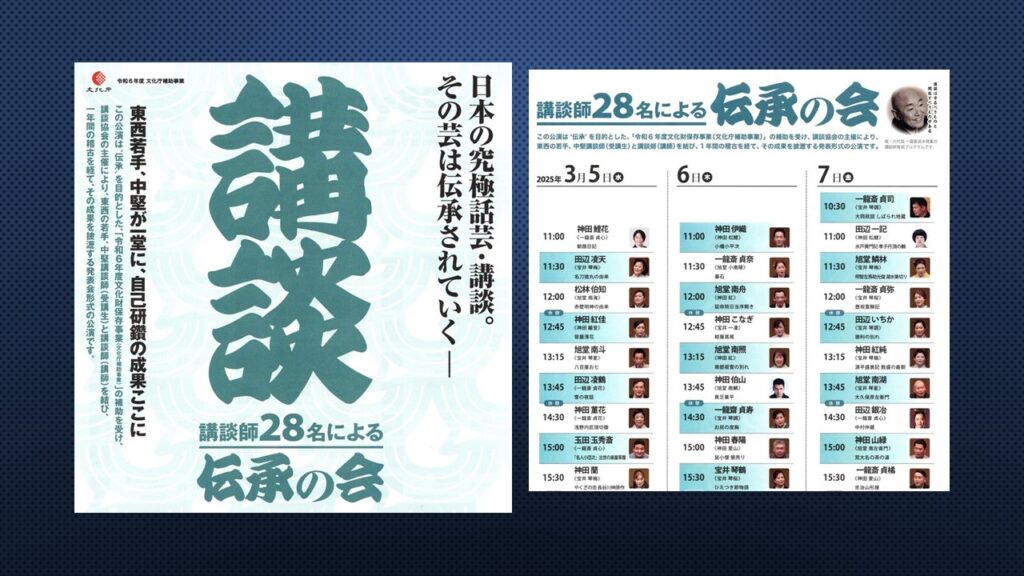

伝承の会に行きました。故・六代目一龍斎貞水先生が発案した講談師育成プログラムで、東西の若手、中堅(受講生)と講談師(講師)を結び、1年間の稽古を経て、その成果を披瀝する発表形式の公演。三日目に行った。

「大岡政談 しばられ地蔵」一龍斎貞司/「水戸黄門記 孝子丹頂の鶴」田辺一記/「明智左馬助光俊 湖水乗切り」旭堂鱗林/「壺坂霊験記」一龍斎貞弥/休憩/「赤垣源蔵 徳利の別れ」田辺いちか/「源平盛衰記 敦盛の最期」神田紅純/「大久保彦左衛門」旭堂南湖/休憩/「中村仲蔵」田辺銀冶/「荒大名の茶の湯」神田山緑/「忠治山形屋」一龍斎貞橘

貞司さんの「しばられ地蔵」。数ある大岡政談の中でも一、二を争う名裁きではないか。南蔵院の地蔵尊を縛り上げて奉行所に運ぶという奇妙な事象に興味を持った野次馬たちがお白州に見物に押し寄せる。その大衆を前に大岡様は“白木綿五百反窃盗犯”が誰であるか白状しない地蔵尊を罪人として裁くと野次馬たちは一斉に嘲笑う。すると、大岡様は野次馬350人を残らず奉行を侮辱した罪で縛り上げ、科料として白木綿一反ずつを提供させると同時に住所、氏名を記帳させる。

すると、南蔵院前で居眠りして白木綿を盗まれた弥五郎に運搬を依頼した呉服商の越後屋の印が付いた白木綿が二反出てきた。それをどこで買い求めたかと元を辿ることによって、木綿泥棒の犯人はくまんばちの三八という男であることが判明する。見事な捜査である。

さらに、弥五郎を盗人扱いして10両を請求した無慈悲な越後屋八郎兵衛に対し、五百反の白木綿を弥五郎と彼を弁護した善太郎に褒美として与えるように命じる大岡越前守の温情ある裁き。弥五郎と善太郎はこれを元手に商売を始めることができ、大層成功したという。気持ちの良い読み物だ。

一記さんの「孝子丹頂の鶴」。下野国喜連川富田村の善助の親孝行が報われるという良い読み物だ。長患いの母親の治療に「丹頂の鶴の額の血」を飲ませると効果があると聞いた善助は御陣屋に忍びこみ、京都から下しおかれた丹頂鶴を盗み出してしまう。郡奉行の飯田五太夫は善助を磔にして討ち首にすると裁いた。

その話を聞いた光圀は飯田に対し、「鶴が勝手に飛び出し、善助の家に舞い降りたに違いない。善助も悪いこととは知りながらも母親のために鶴から血を採ったのだ」と善助の討ち首をやめるように進言。相手が光圀公とあっては、飯田も言うことを聞くしかない。

さらに、小作の窮状を救うのが名主の役目なのに、名主・久左衛門は10両を善助に貸したが、月々三分ずつの利息を払わせていたことを暴く。また、医者の岡村洪庵は一服一分という高額な薬代を請求していたことも追及する。久左衛門は退役させられ、洪庵は処払いを命じられる。

善助には孝行の徳によって褒美百両が与えられ、母親の病も治癒した。光圀が「いつでも水戸城内へ参れ」と書付を残したので、善助は水戸に行って光圀公の加護の許、鶴屋善助という名前の煙草屋を開業し、大層繁盛したという…。これまた気持ちの良い読み物だ。

貞弥先生の「壺坂霊験記」。歌舞伎では按摩の沢市とお里が夫婦であるところから始まるが、講談では沢市とお里がどのように出会ったのかという部分から描いているのが特徴だ。源兵衛が孤児になった甥の新六を引き取って暮らしていたが、大雨による洪水に巻き込まれ、屋根の上に登って救助を待っていた。すると、助けを求めながら流れてくる若い娘を見つけ、新六は濁流に飛び込み、娘を救った。やがて、上村出羽守の船に三人は乗ることが出来、命を拾った。

この洪水のときに新六は視力を失ってしまう。米問屋の娘だったお里は“命の恩人”である新六と夫婦になった。新六は沢市と改名し、按摩になった。源兵衛は亡くなり、夫婦二人で暮らすこと、三年が経ったある日。夜中に目を覚ました沢市は横に寝ているはずのお里がいないことに気づく。「他に男ができて、隠れて会っているのか」と嫉妬してしまう。だが、それは誤解だった。お里は壺坂寺の観音様に「夫の目が明きますように」と毎晩祈願に行っていたのだった。人に知れるとご利益がなくなると思い、内緒でお詣りしていたのだ。

沢市は「それほどまでに私のことを思ってくれていたのか」と感謝。一緒に観音様にお詣りに行って、大願成就を祈りたいと言う。心臓に不安のある沢市だが、お里は夫のたっての願いと思い、杖をつく沢市の手を引いて山を登る。だが、途中で沢市は胸が苦しくなったと訴える。引き返そうと言うお里に、「夜明けまで祈りたい」と言って、合い薬を持ってきてくれと頼み、お里は家に戻った。

沢市はある覚悟をしていた。胸が苦しいというのは嘘で、ここで一人で死のうと思っていたのだ。「この眼はどうにも治らぬ。お里は三年お詣りした。お里の苦労が一生続くのかと思うと、いっそ私がいなければ、お里ももう一花咲かすことができるのではないか。親切にこれまで尽くしてくれた。これで満足だ。観音様に命を捧げます。お里の行く末をお守りください。お里、さらばじゃ!」。そう言って、谷底に飛び込んだ。

お里が戻ると、沢市の姿がない。杖が落ちている。谷間を覗くと、沢市が倒れている。身投げしたのか。「あまりにも情けない。あの世でも夫婦と誓ったのに。私もすぐ参ります」。そう言って、お里も谷底に飛び込んだ。

観世音菩薩が現れ、目を覚ます沢市とお里。沢市の目が明いた!夢か、現か、幻か。観音様のご利益によって、夫婦は幸せを掴んだ。下手をすると臭い話になってしまう読み物だが、貞弥先生は夫婦の情愛を巧みに描いて、素敵な高座に仕上げていた。あっぱれである。

南湖先生の「大久保彦左衛門」。「木村の梅」の中に、彦左衛門がこの梅の木がなぜ大切にされているのかを見張り番に聞かせるという形で、「木村長門守重成の最期」を読むという餡子を挿入するという演出に唸った。さらに冒頭には、彦左衛門には兄が二人いるが「名前を忘れた」と確信犯的に言って、「三方ヶ原軍記」をその名前(大久保七郎右衛門忠世、大久保治右衛門忠佐)が出て来るところまで読むという演出も面白い。また、川勝丹波守広綱とは犬猿の仲だったとして、「筍騒動」も(落語「たけのこ」に近い形で)短く読んだのにも感心した。

銀冶先生の「中村仲蔵」。仲蔵の出自を冒頭に描いているのが良いと思った。歌舞伎の三味線の太夫である中山小十郎とその妻は子宝に恵まれず、聖天様に願掛けに日参しているのを気にかけた船頭が「妹に息子が産まれたが、その妹も亭主も死んでしまって預かっている」と声を掛けたのがきっかけで、その男の子を養子にした。最初は長唄の中山伝次郎に弟子入りしたが、「顔立ちが役者向き」という判断で十一歳のときに中村伝九郎のところの弟子になった。

杵屋喜三郎の娘・おきしを女房にもらったというのも大きいとした。金井三笑の意地悪で五段目の斧定九郎一役とされたとき、仲蔵は妙見様に日参して工夫を見出し、勝負を賭ける胸の内を女房に打ち明けると、おきしはとても理解があって、「思い残すことなくやっておいで」と励ますのも、説得力があった。

稲荷町時代、「申し上げます」と花道で伝達する役の際に台詞を忘れ、團十郎のところに近寄り、「台詞忘れました」と言って、芝居を進行したエピソードにおける團十郎の台詞。「面白い芝居を見せてくれたな。褒めるわけじゃないが、役者は頓智を忘れちゃいけねえ」。仲蔵を気に入り、血筋のない役者を一気に名題に昇格させたという展開も納得がいく演出だと思った。

そして、五段目の山崎街道の芝居。仲蔵が演じる定九郎に観客は息を飲み、声が出なかった。だが、仲蔵が引っ込むと、その工夫を絶賛する歓声が楽屋まで聞こえてきたと読んだが、この方がリアリティがあると思った。そして、師匠の伝九郎がやって来て、仲蔵の芝居を褒め、「礼を言わせてもらうよ」と涙を溢したと描いたのも、とても素敵だと思った。