伝承の会 初日 神田蘭「やくざの恋」田辺凌鶴「雪の夜話」

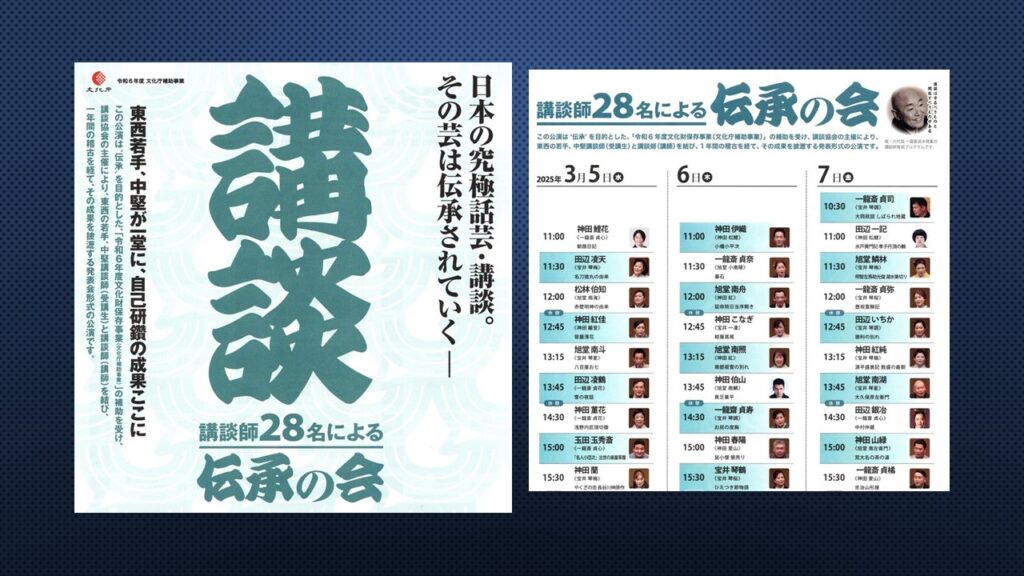

伝承の会に行きました。故・六代目一龍斎貞水先生が発案した講談師育成プログラムで、東西の若手、中堅(受講生)と講談師(講師)を結び、1年間の稽古を経て、その成果を披瀝する発表形式の公演。初日に行った。

「朝顔日記」神田鯉花/「名刀捨丸の由来」田辺凌天/「赤壁明神の由来」松林伯知/休憩/「笹屋清花」神田紅佳/「八百屋お七」旭堂南斗/「雪の夜話」田辺凌鶴/休憩/「浅野内匠頭切腹」神田菫花/「名人小団次 出世の楽屋草履」玉田玉秀斎/「やくざの恋」神田蘭

鯉花さんの「朝顔日記」。長編だが、「宇治川の螢狩り」と「島田宿 大井川川留め」の部分を核にして、この読み物の魅力を損なうことなく、30分にまとめていて良かった。螢狩りで知り合った、宮城八十次郎と矢部深雪の縁談がまとまりそうになるが、八十次郎が急遽岡山にいる伯父の熊沢良庵の3500石の家督を継いで、熊沢次郎左衛門と名前が変わってしまったことが悲劇を呼ぶ。

深雪は八十次郎恋しさで、泣き続けて失明。それでも三味線を弾きながら瞽女として八十次郎を探し求めて江戸へ向かう。島田宿で偶然に二人は出会うが、名前が違うことで深雪は気づかない。大井川の川留め前に出立した次郎左衛門は「東に下るには及ばぬ。前名宮城八十次郎」という手紙を残したが、それを読んでもらった深雪が大井川を渡ろうとしたときには川留めになっていた。悔しさに暮れる深雪…。この後、二人はどうなるのか。様々な困難を乗り越え、めでたく結ばれることになると締めた。

伯知先生の「赤壁明神の由来」は落語の「猫定」によく似ている。油絞りの職人、徳造が懐く野良猫にタマと名付け、可愛がってやると、この猫には丁半博奕を当てる念力があることがわかる。すなわち、片目を瞑ると半、両目を開けていると丁。いつもは負けてばかりの博奕だったが、この猫のお陰で一晩で70両も儲けることができた。

だが、ならず者の吉蔵と吉松が徳造の後を追いかけ、短刀で脇腹を刺して殺し、70両を奪って逃げた。タマは徳造の懐から飛び出し、どこかへ消える。徳造の弔いを長屋連中がしていると、徳造の死骸が動き出す。「死人に魔物がついている!」と大家の家に滞在していた丸亀藩家臣の吉岡喜左衛門が傍にいた猫を怪しんで槍で突くが、猫の方がすばしっこく、逃げていく。「化け猫め!」と追いかけると、一軒の民家に入り込んだ。布団の山を槍で突くと、猫には命中せず、逆に布団の中の人間を二人殺してしまった。だが、その二人は徳造を殺した吉蔵と吉松だった。そして、それを見届けると、タマは喜左衛門の槍に心臓を突かれ、辺り一面に血潮が飛び散った。

長屋の衆は徳造の仇を討ったタマを弔い、加古川のほとりに墓を作った。また、タマの血で赤くなった壁を祀り、いつしか人はそれを赤壁明神と呼ぶようになり、猫の神様として崇めたという…。猫は魔物というが、実に忠義心のある生き物なのだなあと思う。

南斗先生の「八百屋お七」。お七の父親・八百屋久兵衛が後妻におさくを迎え、甥の武兵衛をお七の許婚にしようと画策したが、うまくいかない。八百屋久兵衛宅が本郷の火事で焼け出され、小石川の円城寺に居候したときに、お七は小堀源十郎も倅、左門と出会い、恋仲に。「お七に虫がついた」と困ったおさくは家主重兵衛と一芝居打とうと、武兵衛に出刃包丁を持たせ、お七と左門が離れ座敷で二人きりになっているところを、「間男見つけた!」と乗り込ませるが、失敗。だが、お七は新しく建った本郷三丁目の八百屋に住まうことになる。

植木職人実は悪党の吉三郎が左門に対し、「お七との恋の橋渡しをしてやる」と持ち掛け、左門がお七宛てに書いた手紙を持って、お七のところに行く。「左門がお七会いたさにゲッソリ痩せてしまった。一目会えば治るだろう。何とか会わせてやりたい…この家があるから会えないのだ。この家がなくなれば円城寺に行って会える。この家を燃やしてしまえばいい。燃やしちまえ」とお七にけしかける。お七はそれを素直に受け取ってしまい、我が家に放火する…。いやはや、恋は盲目である。お七は火付けの刑で火炙り。そして、吉三郎も唆した罪で討ち首獄門になったという…。悲劇である。

凌鶴先生の「雪の夜話」。大工の棟梁・金兵衛の弟子の勘助の心意気がまず素敵だ。新宿に遊びに行こうとして出掛けた道すがらに出会った幼い辻占売りの姉弟の二人。聞けば、父は亡くなり、母も病床、姉のおやすと弟の六之助が生計の柱になっているという。勘助は「釣りは要らない。そっくり1円やる。持っていきなさい」と渡そうとするが…。

彼らが言うには、普段から「父は旗本だった。侍の家に生れた人間は、謂れのない恵みを受けてはいけない。そんなさもしい了見を持ってはいけない」と母親からきつく言われているという。だが、勘助は居たたまれずに、1円を半ば強引に渡して去った。おやすと六之助は帰宅して、母親に事情を話すと、案の定怒った。そして、癪の痛みを訴え、隣家のおじさんと大家さんに助けを求めた。

一カ月後、勘助は珍しくずっと遊びに出ずに働いた。そして、貯めた金を持って新宿へ行くという。棟梁に金兵衛が「また遊びに行くのか」と咎めると、「辻占を買いに行く」と返し、去年の暮れ28日のときの事情を話す。勘助が貯めた金が1円80銭。これに感激した金兵衛が3円20銭足して、5円を持って行けという。

だが、新宿の藤八長屋に行くと、位牌を前にした姉弟がいるだけだった。母は大晦日に亡くなったという。親孝行はお前らが働いて世に出ることだと励ます勘助に対し、四十九日までは供養したいと二人は願った。棟梁・金兵衛の助力もあって、六之助少年は横須賀の造船所の技師となって、出世したという。人情噺に酔った。

菫花先生の「浅野内匠頭切腹」。吉良上野介の意地悪によって浅野内匠頭が刃傷に及んだ原因は諸説あると言って、あるエピソードを紹介したのが良かった。吉良が茶会に招かれ、面白き話をした。下野の稲葉の里に母娘の巡礼がいた。母は癪を起こし、亡くなった。これを見た娘は「生きている甲斐がない」と嘆き続け、ついには死んでしまった。これを不憫に思った村人は二人の亡骸を土に埋め、そこに松の木を植えた。すると、母の方の松が風で倒れそうになると、娘の方の松がこれを支えたという…。村人は碑を建立しようということになり、そこに添える歌を吉良に依頼した。その歌は「心ある人に見せばや下野の稲葉の里の親抱きの松」。皆が褒める中、浅野内匠頭は「心ある」ではなく、「心なき」が良いのではないかと感想を述べたという。吉良は浅野のことを憎む遠因として面白いと思った。

蘭先生の「やくざの恋」は長谷川伸原作。蘭先生のニンに非常に合っている読み物だと思った。上州無宿の小夜霧の敬介は別れたお米の夢を毎晩見て、忘れられずにやるせない。「会いに行こう」と思い立ち、信州湯田中の女郎屋、柏屋を訪ねるが、お米はそこにはいなかった。さる小旦那が見初め、力尽くでモノにしようとしたが断られ、今は小布施の高馬の藤五郎親分が預かっているという。

敬介は小布施を訪ね、藤五郎に掛け合う。藤五郎が言う。あの女には手こずった。「惚れた男はいない」と言う。俺の身内にしてやるから、あの女からは手を引きな。それでも退かない敬介に対し、藤五郎はお米の肚を訊いて、「嫌だ」と言われたら、どうするかと問う。すると、敬介は「この首はないものと諦める覚悟です。色恋も命を懸けなきゃ値打ちがない」。首を賭ける覚悟だ。

お米にまず、小旦那のことを訊く。すると、「知っていましたけど、忘れました」と素っ気ない返事。次に敬介はどうだと訊く。「惚れたか?惚れないか?返事をしろ」。すると、お米は「敬介さん!」と叫ぶ。藤五郎親分は「お前の勝ちだ。お米を連れて帰りな」。

敬介はお米を連れて、湯田中の柏屋へ。事情を聞いた主人は証文を巻き、草鞋銭をくれた。「幸せになれよ」と朋輩衆に送られ、草津へ抜ける山道を行く。晴れ晴れとした気分。手に手を取り合って、旅路を急ぐ。だが、その後ろから高馬の身内三人が襲った。敬介とお米は離れ離れになってしまう。黒蔵という子分が「俺の女になれ」と手籠めにしようとするところ、お米は必死に逃げた。

「話が違う」と敬介は高馬の藤五郎のところへ行き、刀を振り回す。「それでも、あんたはやくざの親分か。てめえの命を貰いに来た。やくざの風上にもおけない奴だ!」。だが、真実は違った。小旦那が藤五郎親分の身内を使って仕返しをしたのだった。藤五郎親分の知らぬところであった。

敬介は負傷し、半月かけて藤五郎が手当てをしてくれた。「勘違いから起こった間違い」と敬介も謝った。藤五郎と敬介の間に友情のようなものが生れたのが素晴らしい。

藤五郎が言う。変わった男だな。裏街道をかいくぐる稼業でも、男と女の道は正しく歩かなきゃいけない。お米は生きている気がする。傷が治ったら、探しに出るんだろう?お米に会うまでは、女は断ちな。女に操があるなら、男にも操がなくちゃいけない。お前がそこまで見込んだお米は幸せだぜ。泣くな、泣くな。お前の居場所を教えろ。俺のところにお米が来たら、必ず知らせてやる。

傷が癒えた敬介は小布施を発った。一人旅だが、心の中にはお米がいた。果たして、お米とはいつ、どこで会えるのか、はたまた会えないのか。物語はここで終わるのが、講談の美学というものだろう。