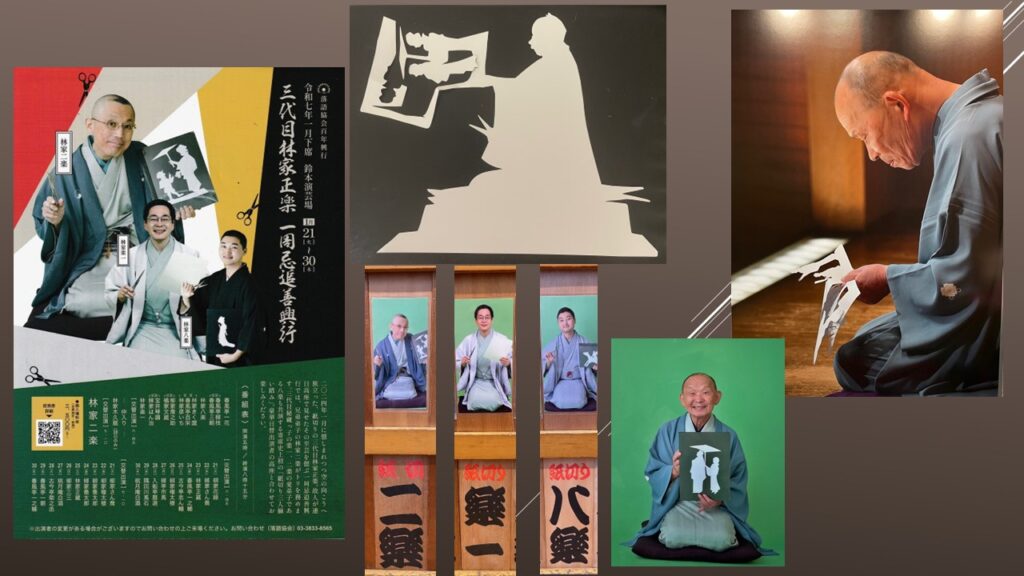

三代目林家正楽一周忌追善興行

上野鈴本演芸場一月下席七日目夜の部に行きました。今席は三代目林家正楽一周忌追善興行で、主任を林家二楽師匠が勤め、同じ紙切りの林家楽一師匠、林家八楽さんも出演するという特別興行だ。二楽師匠が緊急入院のため、初日から休演して心配していたが、四日目から高座復帰。元気な顔を見られて良かった。

「厄払い」金原亭馬久/「権助魚」春風亭柳枝/紙切り 林家八楽/「歯ンデレラ」林家きく麿/「松竹梅」柳家喬之助/「木村重成 堪忍袋」宝井琴調/紙切り 林家楽一/「山号寺号」柳亭市馬/中入り/「親子酒」桃月庵白酒/鼎談 林家二楽・柳亭市馬・桃月庵白酒/紙切り 林家二楽・楽一・八楽/スライドショー 林家二楽

柳枝師匠。正楽師匠と一緒に学校寄席に行ったときの思い出。高校生に当時流行していた小島よしおの「おっぱっぴー」を注文され、困った表情をしていたように袖からは見えたが、実はすでに研究済みで、見事な「これぞ、小島よしお!」というフォルムを切り抜き、高校生たちから喝采を浴びていたのが、とても格好良かったそうだ。素晴らしい。

琴調先生。芸人を見るとき、「寄席をどれだけ大切にしているか」を一番の基準に置いていたのが正楽師匠だったという。そして、琴調先生の横顔に似せて切った相合傘と琴調先生の高座姿の二枚を客席に見せて、「私の宝物」と嬉しそうにしている様子がとても微笑ましかった。

楽一師匠。鋏試しで相合傘。正楽師匠へのリスペクトだろう。客席の注文で「寄席の酒吞童子」と声が掛かったときに、一瞬戸惑ったが、それが正楽師匠を指すのだということが判り、高座姿に酒吞童子を添える細かい芸を見せてくれた。楽一師匠が鞄持ち時代に大江戸温泉物語での営業に同行して、若い子から「プディキュア」という注文があったとき、正楽師匠は平然とした顔をして「ブリキ屋」を切ったという…。お茶目な正楽師匠である。

市馬師匠。正楽師匠から教わった歌と言って、瀬川瑛子の「長崎の夜はむらさき」をワンコーラス歌い上げる。「命くれない」がミリオンセラーになったのは1987年。「長崎の…」は1970年リリース、正楽師匠は渋い歌がお好きだったのか。

白酒師匠。二代目と三代目とでは客のさばき方が違った。二代目はモスラを注文されると「大きな蝶々」を切って、これでいいんだ!と押し切るタイプ。三代目は「歌武蔵と白酒」という注文に対して忠実にちゃんと切った。確かに両者の違いがはっきり判ったのがすごいと思ったそうだ。お酒が大好きだった。だけど、カメラを向けると普通の表情では照れるのか、必ず割り箸を鼻の穴に突っ込んでポーズを取ったというのも正楽師匠らしい。「親子酒」の中で、禁酒を破った息子が二升五合飲んだ相手を「秋元の旦那」としていた。正楽師匠の本名だ。

二楽師匠。父親である二代目正楽の弟子だった当時の一楽さん(三代目正楽)のことを「お兄ちゃん」と呼んで慕っていたそうだが、4歳だった二楽師匠はアグネス・チャンが好きだった。「お兄ちゃんは誰が好きなの?」と訊くと、「浅野ゆう子。セクシー・バスストップの太股は堪らないねえ」と答えたそうだ。市馬師匠が「山号寺号」で、「正楽さん、エロおやじ」と言っていたのと相まって、とても可笑しかった。

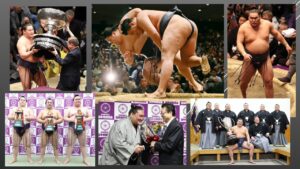

二楽、楽一、八楽が三人並んで紙切りをする高座は愉しかった。まずは「太郎」という題で、二楽「桃太郎」楽一「金太郎」八楽「浦島太郎」。続いて、客席から三つ注文をもらって、それぞれが切った。二楽「雪景色」楽一「膝枕」八楽「パンダ」、二楽「雛祭り」楽一「親子酒」八楽「転失気」。最後は「龍」を三人全員が切った。三人三様の個性が浮かび上がって面白かった。

そして、二楽劇場。曲に合わせて紙切りをスクリーンに次々と映し出し、ストーリーを展開するドラマ仕立てのスライドショーだ。松山千春の「恋」で男女の切ない恋模様を描き、続編として一カ月後を同じ松山千春の「大空と大地の中で」で別れた男女が北海道の大地で再会し、所帯を持って農業を営むという…。素敵な二部構成になっている。

さらに、「ありがとう」って言ったことがありますか?というメッセージを添えて、小林幸子の「元気でいてね」が流れる中、ワンコーラス目は娘のお母さんとの思い出、ツーコーラス目は娘のお父さんとの思い出を紙切りで映し出す。学芸会での失敗を慰めてくれた母親や厳しいけれど授業参観に来てくれた優しい父親との思い出が走馬灯のように流れ、嫁入りする花嫁姿の現在の娘に終着する。いまだから言える「ありがとう」、いつまでも元気でいてね。胸がキュンとなるエンディングだった。

二楽師匠は「これからも三人で力を合わせて頑張っていきます。そして、林家正楽をいつまでも忘れないでください」と締めた。そう、私たちは林家正楽という寄席を愛した名人がいたことを決して忘れない。