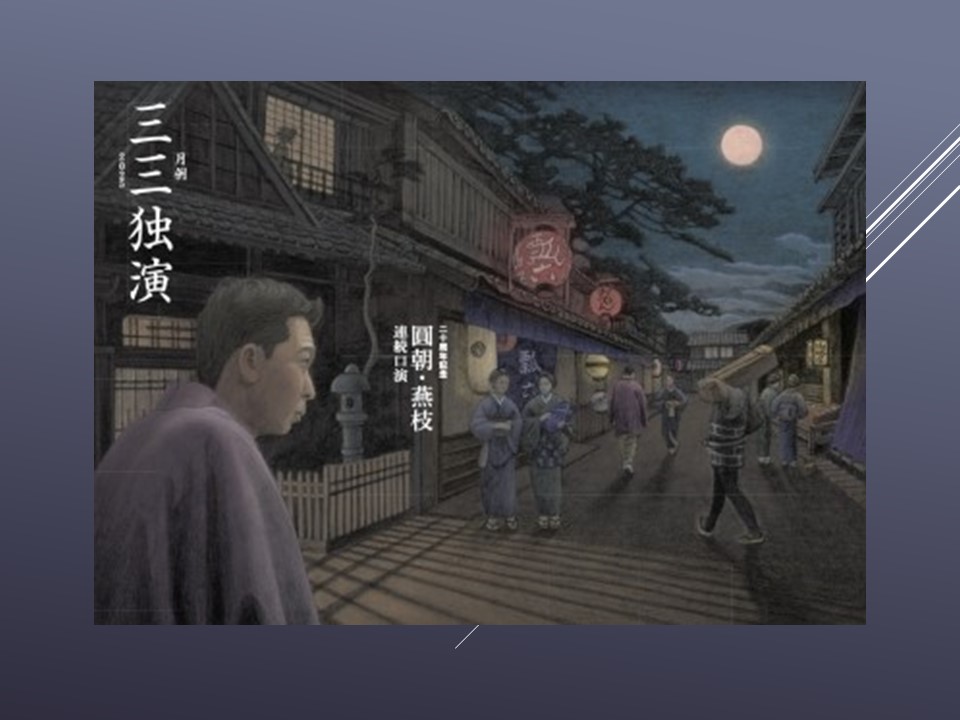

月例三三独演 柳家三三「名人長二(一)」

月例三三独演に行きました。「二番煎じ」と「名人長二(一)」の二席。開口一番は春風亭朝枝さんで「鈴ヶ森」だった。

今年、柳家三三師匠は「月例三三独演」三十周年を記念して、前半6か月を三遊亭圓朝作の「名人長二」を通しで演じ、後半6か月を談洲楼燕枝作の「西海屋騒動」を通しで演じる。初演である。このチャレンジ精神溢れる会に行かない手はない。早速、出掛けた。

「名人長二」の第一回は、いわゆる「仏壇叩き」だ。この後に5ヶ月続くことを意識して、人物関係もさりげなく説明的にならない程度に挿入して、この後に続くストーリーへの興味をそそるのが良かった。

京都に指物で利齋という名人がいた。その弟子で清兵衛、通称「箱清」と呼ばれた指物師のところに、十歳で弟子入りしたのが長二郎、略して長二である。職人としては物覚えが悪く、もたもたした仕事ぶりだったが、一つのことに黙々とこだわっている様子を見て、親方の清兵衛は「化けるかもしれない」と思ったという。

十六、七歳の頃には、「いつの間に?」というほど、親方に引けを取らない腕を持つようになる。二十歳で親方と肩を並べ、それこそ片腕になって仕事をするようになる。口癖は「不器用に仕事しろ」。これは、見た目や見てくれなんかより大事なのは「魂を打ち込む」仕事をしろという意味で、それゆえに長二は「不器用長二」と渾名される。

二十五歳で、親方から「教えることは何もない」と言われ、独り立ちした。清兵衛の末弟の兼松を連れて、本所に仕事場を構えた。一方、清兵衛は六十歳を超え、仕事にも衰えが出てきたため、跡目を拵えたいと、弟子の恒太郎を娘のお政の婿に取ったが、恒太郎の腕は物足りなく、大事な仕事が入ると長二に回していた。

名人と噂される長二の評判を聞いた蔵前の坂倉屋助七は先祖の位牌を納める仏壇を頼みたいと考えた。三宅島から取り寄せた桑の板が50枚ある。小僧の三吉に遣いに行かせたが、失礼があり、「坂倉屋と聞いて、へいへいとすぐに出向くほど暇な職人じゃないんだ!」と門前払いを食らってしまう。

改めて、主人の助七自らが詫びを入れて頼みに行く。丁度、長二が自分の作った書棚が気に入らずに才槌で壊そうとしていて、それを兼松が「折角拵えたのに勿体ない。素人目には判らない」と止めに入ると、長二は「それは騙すことになる。盗人根性だ」と言っている現場を目撃する。助七はこれは本物の名人だと思った。

助七は小僧の非礼を詫び、改めて仏壇を拵えてほしいとお願いする。子々孫々まで残るもの、見たところは当たり前だが、どんなことがあっても壊れない丈夫なもので、運ぶのにも苦労しない重くないものを拵えてほしい。これは先祖への孝行のつもりだと付け加えた。

長二は「先祖への孝行」という言葉が気に入り、「やらしていただきましょう」と快諾する。その代わり、急いではいけない、腰を据えて拵えたいと条件をつけた。助七が手付けとして15両を渡そうとすると、材料の三宅島の桑の板があるから不要だ、手間賃もいくらになるか判らないからと受け取りを拒んだ。そして、催促しないようにと念を押した。

助七は「いつできるのだろう」と気になっていたが、長二の機嫌を損ねてはいけない。ようやく七カ月が経った頃に、仏壇が出来上がった。長二自らが大八車に載せて届けに来た。坂倉屋では助七以下、息子の助蔵、娘のおしま、奉公人も番頭から小僧の三吉まで皆揃って、仏壇を拝見した。

助七が長二に女房は持たないのかと訊く。仕事に差し支えあるから持たないと答えた。では、何か道楽はあるのかと訊くと、酒も女も博奕もやらない、ただ悪い病で正直に生きているがうまくいかない人を見ると施しをしてしまう癖があり、銭を蓄えることができないと言う。

助蔵は「我々商人にはできないこと」と言い、おしまは「感心な心掛けだ」と頬を赤らめた。このとき、長二と目が合う。身なりなど構わない男だが、苦み走った男っぷりに惚れているように見えた…というのは今後のストーリーへの伏線だろう。おしまはいずれ嫁入りするだろうから、そのときには嫁入り道具をお願いしたいと助七は言う。

すると、長二は弟弟子の兼松が粗忽から足をノミで傷つけてしまい、その療治のために、湯河原へ行く。また、自分も背中に古傷を持っていて、一緒に湯河原へ行くのだと答える。助七はおしまは近々、筒井和泉守に行儀見習いに行くが、嫁入りというのはその先の話だと付け加える。

そして、仏壇の礼金の話になる。長二は「百両」と言う。手間賃で百両。助七は耳を疑った。あまりに法外がすぎる。ふっかけようという了見か。とても出せる額じゃないと答える。長二は「当たり前に見えて、壊れない丈夫な、それでいて重くないという…注文通りのものを拵えるのに手間がかかった」と主張する。助七の「壊れそうだ」と言う台詞に、長二は「では、この才槌で好きなだけぶん殴ってください」と言う。

「壊れたら、びた一文要りません」という長二に対し、助七は意固地になって、才槌でぶん殴ろうとする。娘のおしまが「それはご先祖を叩くのと同じです」と言って止めるが、聞かない。助七は「お前の面の皮をひん剥いてやる。賤しい了見を暴いてやる」と言って、矢鱈目鱈と仏壇を才槌で叩く。だが、いくら力いっぱいに叩いても、仏壇はビクともしない。

助七は「畏れ入った」。長二が「あなたがどんなものがぶつかろうが壊れない、それでいて見てくれは当たり前で、重たくないものをと言われた。先祖の孝行だと言った心意気に打たれて、そのような仏壇を拵えたのです」。64本の釘、どれ一つとして疎かにせず、魂をこめ、誤魔化しのない満足のいく仕事をしたつもりだという。だが、その仏壇も助七が才槌で叩いて傷物にしてしまった。これでは売り物にならない。持って帰ると長二は言う。

これを聞いて、坂倉屋助七は自分の間違いに気づく。お恥ずかしい。無礼の段、お詫び申し上げます。この仏壇を千両で買わせてください。だが、長二は「百両と言ったので、百両です」と冷静だ。助七は、では百両で買わせてくださいと頼む。「こんな傷物でもいいのか」と問う長二に対し、「傷があるから尊いのです。己のしてきたことを恥じる。このことを子々孫々に伝えたい」と助七は答えた。

「これは己の心を映す鏡だ」と思い、林大学頭のこの仏壇の話をすると、大学頭は「これぞ名人だ」と賞賛し、一筆を認めた。これを助七は仏壇に納めたという。「不器用長二は江戸随一の指物師だ」と名声は益々高まったという。そのとき、二十八歳。この後、長二は兼松と湯河原へ湯治に行くと…と続くのだが、それは来月の月例三三独演を待つことにしよう。楽しみである。